Liste des liens

Alors que les pénuries d’eau s’installent sur l’ensemble de la France, promenons-nous dans la garrigue. Ce milieu typique du pourtour méditerranéen foisonne de plantes adaptées à la sécheresse. Pour autant, il reste menacé.

Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent à l’automne. - © David Richard / Reporterre

Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent à l’automne. - © David Richard / Reporterre

Ça pique, ça griffe, ça gratte. Sous un soleil déjà vif, notre balade printanière prend vite des airs de parcours du combattant. Slalomer entre les chênes kermès aux feuilles dentelées et les genêts scorpions, veiller à ne pas trébucher sur les rocailles, guetter l’ombre bienfaisante d’un pin. « Bienvenue dans la garrigue ! » dit dans un sourire Thibault Suisse. Notre guide du jour est botaniste au sein des Écologistes de l’Euzière, une association héraultaise qui fait, entre autres, de l’éducation à l’environnement.

« La particularité de ce milieu, c’est qu’il est semi-aride », explique le naturaliste. Et c’est justement ce qui nous amène ici, dans ce massif buissonnant à quelques kilomètres de Montpellier : en ces temps de sécheresse chronique, la région méditerranéenne, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle. Demain peut-être, d’autres zones de France ressembleront à ces collines pelées et étonnantes.

En ces temps de sécheresse chronique, la garrigue, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle en France. © David Richard / Reporterre

En ces temps de sécheresse chronique, la garrigue, qui vit depuis des millénaires sans beaucoup d’eau, fait figure de modèle en France. © David Richard / Reporterre

L’habit ne fait pas le moine, dit l’adage. Et la garrigue, sous ses allures revêches, cache une multitude d’espèces aux super-pouvoirs. Pour survivre ici, la végétation a en effet dû s’adapter au manque d’eau, aux étés caniculaires, aux feux…

Petits, feuillus et luisants

Première singularité, « les plantes d’ici ne perdent pas leurs feuilles, explique Thibault Suisse. Elles les gardent toute l’année pour pouvoir faire de la photosynthèse et se développer dès que les conditions sont optimales ». Nombre de végétaux méditerranéens germent et fleurissent ainsi à l’automne, quand la plupart de leurs congénères continentaux préfèrent le printemps ou l’été. Autre originalité, leur taille : « Plus on est petits, moins a besoin d’eau », précise le naturaliste.

Face aux sécheresses, il s’agit aussi — et surtout — de garder son eau, autrement dit, de ne pas trop transpirer. « Beaucoup d’espèces ont développé la “technique du K-Way”, souligne notre guide. Leurs feuilles sont enduites d’une mince pellicule de cire, qu’on appelle une cuticule. » Avec leur feuillage luisant, le chêne kermès ou le chêne vert suent moins l’été.

Autre astuce imparable : « Le thym ou le romarin ont des feuilles toutes fines, le genévrier cade s’est plutôt doté d’aiguille, décrit le naturaliste. Le genévrier de Phénicie a opté pour des sortes d’écailles. » Différentes options pour un même résultat : réduire la surface d’évapotranspiration.

Le genèvrier cade s’est doté d’épines pour réduire la surface d’évapotranspiration des feuilles. © David Richard / Reporterre

Le genèvrier cade s’est doté d’épines pour réduire la surface d’évapotranspiration des feuilles. © David Richard / Reporterre

Poils et huiles essentielles

Le botaniste sort de sa poche une petite loupe pour inspecter le dessous pelucheux d’une feuille de romarin. « Ces petits poils ont une double fonction, explique-t-il. Ils font office de double-vitrage pour mieux isoler la plante, et reflètent la lumière du soleil, grâce à leur blancheur. »

La plante aromatique dispose d’un ultime super-pouvoir : ses huiles essentielles. « L’évaporation, ça rafraîchit », rappelle Thibault Suisse, d’où l’agréable sensation de fraîcheur quand on sèche au sortir d’un bain de mer ou de rivière. Mais comment transpirer sans perdre d’eau ? En laissant se volatiliser des corps gras, moins denses que l’or bleu. La garrigue est ainsi parsemée de ces espèces odorantes qui font saliver les promeneurs.

Qui dit milieu sec, dit également risque de feu. Beaucoup de végétaux font donc avec les flammes. Le botaniste évite soigneusement un tapis de fleurs jaunes — des narcisses de garrigue. « C’est une espèce à bulbe, ce qui lui permet d’avoir ses réserves d’eau et de nutriments sous terre », indique-t-il. Pratique en cas d’incendie qui ravagerait la surface.

Un milieu menacé

D’autres plantes, comme les cistes ou l’olivier, se sont particulièrement accommodées des brasiers. « Les graines de ciste germent bien mieux après avoir été soumises à de fortes températures. On peut reproduire ça en les passant au four, développe Thibault Suisse. Quant à l’olivier, ses noyaux se développent très bien dans les cendres. » Il n’est ainsi pas rare de découvrir des jeunes pousses dans les restes grisâtres d’un barbecue où l’on aurait jeté les résidus de l’apéro.

Le naturaliste est insatiable. Il ne cesse de se pencher vers le sol, pointant du doigt ici une salade sauvage, là une jonquille, là-bas une jeune touffe de thym. Contrairement aux apparences, « la garrigue abrite une richesse et une variété végétales remarquables, insiste-t-il. 80 % des quelque 6 000 espèces de plantes connues en France sont présentes ici ». La région méditerranéenne est ainsi ce qu’on nomme « un “hot-spot” de biodiversité ».

Un milieu exceptionnel, mais menacé. Par l’urbanisation galopante et le recul du pastoralisme — les moutons ont longtemps permis de garder ces milieux ouverts, laissant s’épanouir une flore singulière. Mais aussi par le changement climatique. « La végétation est adaptée aux sécheresses estivales, mais pas au manque d’eau chronique et aux sécheresses précoces, en début d’année », souligne John Thompson, écologue au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

D’autant plus que le pourtour méditerranéen se situe aux avant-postes de la crise climatique. « Les espèces peuvent s’adapter, elles ont moins de feuilles par exemple, mais il y a des limites en matière de température et de disponibilité en eau », abonde Isabelle Chuine, directrice de recherche au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS.

Une région condamnée à la mutation

Reste le déplacement. « Des études menées sur l’ensemble de la flore montre qu’elle remonte vers le nord et les sommets, indique Isabelle Chuine. Le chêne vert, par exemple, se retrouve le long de la façade Atlantique. » Les espèces xérophytes du sud, qui aiment la sécheresses, pourraient ainsi se disséminer dans certaines zones de l’ouest et du centre de la France.

Alors, garrigue partout ? « Ce n’est pas si simple, nuance John Thompson. Il y a d’autres facteurs qui jouent : les sols appropriés par exemple. » Il faut aussi que les végétaux puissent essaimer, grâce aux pollinisateurs ou aux oiseaux. « Le déclin des insectes, les barrières que constituent les routes, les villes freinent ce processus… On empêche la nature de se déplacer », prévient le chercheur.

La région méditerranéenne semble bien condamnée à la mutation. « La végétation pourrait se modifier et ressembler à celle de l’Andalousie ou de l’Afrique du Nord, esquisse Isabelle Chuine. Moins dense, plus pauvre d’un point de vue biodiversité. » D’ici la fin du siècle, la garrigue pourrait peu à peu laisser place à un milieu semi-désertique.

Publié par Mathieu Dalaine le 28 mars 2023

Brachychitons acerifolius, chitalpas de Tashkent, hibiscus de l’île de Norfolk… Début mars, de nouvelles espèces de feuillus aux noms particulièrement poétiques ont fait leur apparition le long des plages du Mourillon.

Brachychitons acerifolius, chitalpas de Tashkent, hibiscus de l’île de Norfolk… Début mars, de nouvelles espèces de feuillus aux noms particulièrement poétiques ont fait leur apparition le long des plages du Mourillon.

Au total, ce sont ainsi plus d’une centaine d’arbres que la Ville a plantés sur les pelouses du littoral.

"Il s’agit non seulement de remplacer ceux qui sont morts mais aussi de développer le patrimoine végétal", précise Luc de Saint-Sernin, l’élu en charge de cette opération.

Système d’arrosage "intelligent" à l’appui, plus d’un millier de troncs habille désormais l’espace vert le plus fréquenté de Toulon. Mais pas n’importe lesquels.

Le palmier n’a plus vraiment la cote

"Même s’il arrive encore qu’on les remplace, on a de moins en moins recours aux palmiers, par exemple", poursuit l’élu, qui évoque "le fléau" du charançon. On privilégie des essences, méditerranéennes ou exotiques – beaucoup viennent d’Océanie – qui produisent plus d’ombre et qui semblent mieux adaptées au changement climatique.

Économes en eau, plus résistants à la chaleur et pourvoyeurs de fraîcheur sont les vertus cardinales célébrées par le service espaces verts de la Ville, qui les sélectionne du côté des serres municipales à La Garde. Le fait de s’accommoder d’une forte exposition au vent et aux embruns est aussi une qualité non négligeable.

Le secteur des plages du Mourillon n’est pas le seul concerné par cette opération verte.

Le reste de la ville pas oublié

Purau de Thahiti. Photo DR.

Purau de Thahiti. Photo DR.

"Pour cette campagne de printemps, ce sont quelque 400 arbres qui ont été plantés en ville", poursuit l’adjoint. Et de citer le parvis du Zénith ou l’avenue le Chatelier comme zones bénéficiaires de ce "renouvellement du patrimoine".

Micocouliers, cyprès, camphriers, peupliers, oliviers, tilleuls ou mûriers-platanes sont les espèces "stars". Exit les pins, dont les racines maltraitent la chaussée, ou le platane, victime du chancre coloré.

"D’une manière générale, à cause des épidémies, on évite désormais les grands alignements d’arbres identiques", note Luc de Saint-Sernin.

Coût de l’opération: 850.000 euros, systèmes d’entretien et aménagements périphériques compris.

À noter qu’une nouvelle campagne de plantation aura lieu en octobre, où le parvis de la fac de droit, pour ne citer que lui, devrait enrichir la canopée de la capitale du Var.

Brachychitons acerifolius. Photo DR.

Brachychitons acerifolius. Photo DR.

Ces cinq espèces exotiques qui ne passeront pas inaperçues

Parmi les espèces qui ont fait l’apparition sur les plages du Mourillon, voici cinq arbres qui devraient attirer l’attention:

-

le brachychitons acerifolius, arbre subtropical originaire de la côte orientale de l’Australie;

-

le purau de Tahiti, dont les fleurs ont la particularité de changer de couleur durant la journée, de jaune pâle à rouge à la tombée de la nuit;

- le chitalpa de Tashkent, arbre créé par le célèbre botaniste russe Nicolaï Federovitch Rusanov dans les années soixante, dans le laboratoire de l’Académie des sciences de Tachkent, en Ouzbékistan;

Chitalpa de Tashkent. Photo DR.

Chitalpa de Tashkent. Photo DR.

- le tulipier du Gabon, à la floraison spectaculaire sous forme de fleurs bombées, rouge orangé, aussi considéré comme une espèce invasive dans certaines régions du monde;

Tulipier du Gabon. Photo DR.

Tulipier du Gabon. Photo DR.

- un arbre de Noël de Nouvelle-Zélande. Une espèce peu rustique mais dont la floraison en "pompons" rouges est spectaculaire.

Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande. Photo DR.

Arbre de Noël de Nouvelle-Zélande. Photo DR.

par Sonia Bonnin

Une fois de plus, l’année 2022 a marqué un tournant. Après les épisodes de chaleur à terre, c’est désormais aux eaux de la Méditerranée de connaître des pics d’une rare intensité.

"Nous savons que l’océan se réchauffe, de façon plus rapide et plus significative que prévu, c’est un marqueur clair. Mais cet été, on a connu en Méditerranée, des vagues de chaleur. On a utilisé l’image “d’incendies sous la mer”." Ces mots sont ceux de François Houllier, biologiste et directeur général de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer).

"Une mer plus chaude menace tout ce qui fait l'originalité de la biodiversité méditerranéenne"

François Houllier, biologiste et directeur général de l’Ifremer

Les températures ont grimpé de +4 à +6°C au-dessus des températures habituelles. Le seuil d’une eau à plus de 30°C a été dépassé, des valeurs records. Une mer caribéenne, ce n’est pas sans conséquences. Sur nos rivages, "cela menace tout ce qui fait l’originalité de la biodiversité méditerranéenne, certains coraux profonds, les gorgones…", poursuit François Houllier.

En août 2022, l’alerte a été lancée par les parcs nationaux de Méditerranée qui ont constaté un épisode de forte mortalité de ces "forêts sous-marines". Facilement visibles par leurs branches mortes, devenues blanches.

30 m de fond, limite de la mortalité

L’Ifremer, le CNRS, le Conseil scientifique de Barcelone (CSIC), le parc naturel de Port-Cros ont initié un vaste inventaire de la mortalité, complété "de prélèvements, pour comprendre les facteurs impliqués", détaille Stéphane Sartoretto, biologiste au laboratoire Environnement ressources Provence Azur Corse de l’Ifremer.

"Le facteur originel est l'anomalie thermique, pendant plusieurs semaines"

Stéphane Sartoretto, biologiste à l’Ifremer

Au cœur de cette étude, gorgone pourpre, blanche, jaune, corail rouge… "entre la surface et 30 m de profondeur, qui est la limite des épisodes de mortalité cette année". D’ores et déjà, "le facteur originel est l’anomalie thermique, avec une température élevée, jusqu’à 28 °C, pendant plusieurs semaines."

Un graphique de l'Ifremer montre la température de l'eau, au large du cap Sicié, de mai à décembre 2022. Depuis la surface (o mètre), jusqu'à 50 mètres de profondeur. Les températures de l'eau de mer vont de 13°C (en bleu foncé) à plus de 27°C (rouge).

Le premier épisode de ce type, qui fut documenté, remonte à 1999. Mais depuis, il y en a eu plusieurs. "En 2014, une anomalie thermique observée en automne avait été suivie d’un épisode de mortalité de gorgones", analyse le chercheur. À 50m de profondeur, l’eau était restée à une température de 22 °C, en plein mois d’octobre.

Chamboulement des éco-systèmes côtiers

Ce sont bien des piliers de la vie marine qui sont menacés. Avec les herbiers de posidonie, eux aussi en régression, les gorgones font partie des "espèces ingénieur", c'est à dire, qui ont un fort impact sur leur environnement et permettent à d’autres espèces de se développer. Les lumineuses gorgones grandissent de 1 à 3 cm par an. Mais une eau trop chaude les fait mourir subitement.

Les masses d'eau se réchauffent aussi dans les abysses, jusqu'à 4.000 ou 6.000 mètres

Aujourd’hui, les scientifiques se rendent compte que "les masses d’eau se réchauffent aussi dans les abysses, jusqu’à 4.000 ou 6.000 mètres", poursuit François Houllier. Là où les écosystèmes sont encore méconnus.

"Le problème est la récurrence et l’importance de ces vagues de chaleur marine, analysent les chercheurs. Cette fréquence élevée affecte de nombreuses espèces méditerranéennes dont beaucoup ont de faibles capacités de résilience. On peut s’attendre à un chamboulement des écosystèmes côtiers entre 0 et 40 m."

Le terme "tropicalisation" est utilisé pour décrire ce mécanisme.

Pourtant, une mer encore "résiliente"

"La mer Méditerranée va se tropicaliser. Est-ce dramatique?" questionne Vincent Rigaud, directeur de l’Ifremer Méditerranée. "Ce qui est nouveau, c’est la rapidité des évolutions, dans une mer fermée, cela amplifie les phénomènes."

Les espèces exotiques, dites invasives quand elles en supplantent d’autres, continuent d’être répertoriées: on connaît déjà poisson lapin, poisson lion ou le vorace crabe bleu qui colonise les étangs occitans. "On commence à imaginer exploiter ce crabe pour l’alimentation. Quant au poisson lapin, il est mangé dans l’océan indien, il finira par être exploité en Méditerranée, il faut trouver des débouchés."

Mer fermée, la Méditerranée est "sous pression mais, vu les pressions très fortes qu’elle subit elle reste relativement résiliente".

"Les stations d'épuration ont permis de réduire les rejets" - Vincent Rigaud, directeur de l’Ifremer Méditerranée

L’évolution drastique de la réglementation a fait baisser la contamination des eaux. “Les aménagements à terre, comme les stations d’épuration, ont permis de réduire les rejets. Si vous vous baignez sur les plages aujourd’hui, vous avez moins de risque de chopper des staphylocoques qu’il y a 25 ans”, estime Vincent Rigaud.

Mais la pollution par “les débris plastiques” reste un fort sujet d’inquiétude. Pas de continent de plastique caché en Méditerranée, mais les profonds canyons sont jonchés de plastique “jusqu’en Corse”.

“Cette pollution est visible et documentée, mais nous travaillons aussi sur ce qui ne se voit pas. Les traces de pesticides dans les écosystèmes marins, avec l’Inrae. Il y en a moins que dans les rivières, moins que dans les sols, moins si on s’éloigne des estuaires. Mais on ignore les effets en cascade, les cascades d’impacts de toutes ces contaminations chimiques sur la biodiversité.”

La taille des sardines

Parmi les transformations complexes qui se produisent, une illustration concrète: "Depuis une dizaine d’années, une réduction de la taille des sardines est observée dans le golfe du Lion." En moyenne, elles sont passées de 15 à 11cm de long, pour un poids de 30 à 10grammes. En aurait-on trop pêché ? Un raisonnement hâtif aurait pu incriminer la pêche professionnelle.

Le plancton de plus petite taille s'est révélé moins nourrissant pour les sardines

Les chercheurs ont voulu vérifier et le résultat fut étonnant. Le "rétrécissement" des sardines est lié au plancton dont elles se nourrissent, celui-ci étant devenu de plus petite taille. "Une sardine recevant des aliments de petite taille doit avoir une double portion de plancton pour grandir comme une sardine avec des aliments de grande taille", a établi l’Ifremer.

Question subsidiaire, pourquoi le plancton a-t-il lui-même subi cette évolution ? "Il y a deux types de cause, la température du bassin et la modification des régimes hydriques des grands fleuves qui se jettent dans la Méditerranée." Ces observations rappellent deux grands principes : la complexité, ou la subtilité, des interactions dans le système vivant. Et l’interdépendance de ces phénomènes.

Le coup d'œil du pêcheur

Depuis le port de La Ciotat, le premier prud'homme de pêche n’avait jamais vu de barracudas dans ses jeunes années. "Maintenant, c’est à bloc, ils sont installés et on en sort dans nos pêches, qui pèsent plusieurs kilos", illustre Gérard Carodano, bientôt 68 ans. Le pêcheur professionnel est aussi le témoin inquiet de la mortalité provoquée par les vagues de chaleur. "Les gorgones, jusqu’à 38 mètres de fond, le corail rouge, les éponges grises… C’est un cataclysme. Il ne faudrait pas que cela se reproduise plusieurs années de suite."

Le mercure devrait friser les 40°C cette semaine. Contraintes par la minéralisation, la circulation et les activités industrielles, les villes suffoquent. Des solutions existent pourtant pour les rafraîchir.

Publié le Mardi 12 Juillet 2022 par Marion d'Allard

Pour la deuxième fois en moins d’un mois, le mercure s’affole. Une nouvelle vague de chaleur touche actuellement l’Hexagone avec des températures record attendues cette semaine. Particulièrement touchées, la plaine toulousaine et la vallée du Rhône devraient atteindre les 38 °C à l’ombre.

New York, octobre 2010. Un collectif a repeint en blanc les toits d’un quartier entier. La température moyenne à l’intérieur des immeubles est passée de 46 °C à 26 °C. © France Roberts/Photo12/Alamy

New York, octobre 2010. Un collectif a repeint en blanc les toits d’un quartier entier. La température moyenne à l’intérieur des immeubles est passée de 46 °C à 26 °C. © France Roberts/Photo12/Alamy

Et tout laisse à penser que la canicule s’installe durablement avec la « remontée progressive sur le pays d’air très chaud en provenance du Maroc et d’Espagne », détaille Météo France. Il faut s’attendre à ce que « des vagues de chaleur semblables à celles observées cette année deviennent plus fréquentes et plus sévères dans les années à venir », note, pour sa part, Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus (service européen sur le changement climatique).

Des citadins particulièrement vulnérables

Dans un tel contexte, l’adaptation est vitale, singulièrement en ville où les îlots de chaleur urbains (ICU) rendent les citadins particulièrement vulnérables aux hausses de températures. Lors de la canicule de 2003, si la surmortalité dans les campagnes avait atteint 40 %, elle s’était établie à 141 % à Paris.

Espaces publics bétonnés, rejets d’air chaud causés par les activités urbaines (chauffage, transports, éclairage public, climatisation, activités industrielles, circulation routière), limitation de la circulation des vents, captation de la chaleur par les bâtiments… les villes sont des fournaises quand le mercure s’emballe. En 2003, les températures relevées à Paris étaient de 10 °C supérieures à celles enregistrées dans les campagnes ou les zones forestières.

Pour lutter contre ce phénomène, urbanistes et architectes pensent la ville de demain nécessairement plus fraîche. Mais alors que l’Agence internationale de l’énergie table sur une multiplication par trois de l’usage de la climatisation en Europe d’ici à 2050, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a publié, en mai 2021, une synthèse des solutions durables qui existent pour rafraîchir nos villes.

De la végétalisation (création de parcs et de prairies urbains, plantations d’arbres, verdissement des façades et des toits) à l’accès à l’eau (plans d’eau, fontaines) en passant par la réduction du trafic routier ou la mise en place de structures d’ombrage, de multiples solutions de court terme sont désormais promues pour contrer l’effet des ICU.

L’albédo du bâti

Elles sont parfois d’une simplicité confondante. À New York, le collectif White Roof Project a tenté l’expérience de repeindre en blanc les toits d’un quartier entier. Résultat saisissant. En augmentant l’albédo du bâti (la capacité de réflexion des rayons solaires des toitures), la température moyenne à l’intérieur des immeubles est passée de 46 °C à 26 °C quand la température extérieure frôlait les 32 °C. Aux États-Unis, comme ailleurs, le mouvement prend de l’ampleur.

À Caen, une partie du viaduc de Calix a été repeinte en blanc pour éviter les effets de la chaleur sur la structure de l’ouvrage d’art. Comme quoi, la lutte contre les fortes chaleurs est parfois à portée de pinceau.

Des ailes foncées pour séduire les femelles... Mais ces taches sombres réchauffent leur corps quand le climat se réchauffe. Les libellules mâles sont face à un dilemme. Comment ces insectes « incroyables » s’adapteront-ils à la crise climatique ? Une équipe scientifique s’est penchée sur la question.

Arborer des ailes ornées de riches taches foncées, voilà la recette appliquée par les libellules mâles pour attirer les femelles et intimider les rivaux. Mais cette pigmentation sombre, à l’ère du réchauffement climatique, peut s’avérer fatale : quand il fait trop chaud, elle peut augmenter la température corporelle des insectes de plus de 2 °C, ce qui réduit la combativité des mâles, endommage leurs tissus corporels, voire entraîne leur mort. Des scientifiques se sont penchés sur ce casse-tête : l’étude parue le 13 juillet dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences montre que les taches ont tendance à rétrécir lorsque la température augmente. Celles-ci étant essentielles à leur reproduction, les auteurs s’inquiètent des conséquences à long terme pour l’espèce.

Les biologistes s’intéressent depuis longtemps à la manière dont les plantes et les animaux modifient leurs traits afin de s’adapter à un climat donné. On connaît cependant encore peu de choses sur la manière dont ils optimisent leurs caractères reproductifs — donnée pourtant d’importance lorsqu’on s’intéresse à la survie des espèces. Afin de mieux comprendre cette question, l’équipe de chercheurs a utilisé une base de données de plus de trois cents espèces de libellules vivant en différents endroits d’Amérique du Nord, et analysé plusieurs milliers de photos postées sur la plateforme de science citoyenne INaturalist. L’idée était de comprendre comment les libellules, au cours de la longue histoire de leur évolution, se sont adaptées au climat de leurs lieux de vie.

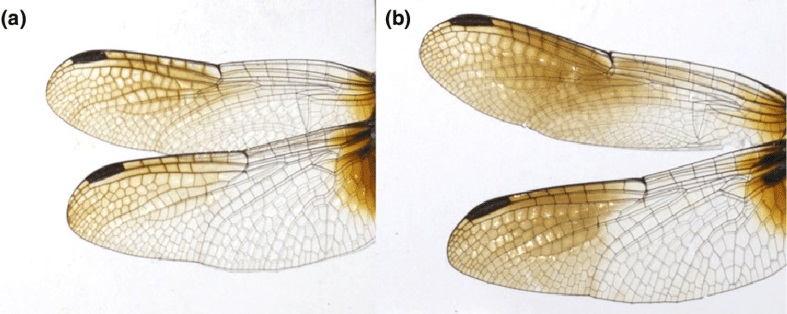

Les ailes de deux mâles adultes : peu de mélanisation (a) / plus de mélanisation (b). Journal of Evolutionary Biology

Les ailes de deux mâles adultes : peu de mélanisation (a) / plus de mélanisation (b). Journal of Evolutionary Biology

« Que l’on compare les individus d’une même espèce ou de plusieurs espèces différentes, nos résultats montrent que les libellules mâles s’adaptent de manière similaire aux climats chauds : elles ont tendance à perdre leur pigmentation foncée », explique à Reporterre Michael P. Moore, chercheur à l’université Washington de Saint-Louis et co-auteur de cette étude.

La température semble en revanche n’avoir aucun effet sur la couleur des ailes des femelles. Une des explications possibles est la différence d’habitats. Les mâles ont en effet tendance à rester davantage à découvert afin de défendre leurs territoires, tandis que les femelles passent plus de temps en forêt ou dans les prés, à l’ombre, pour se nourrir et produire des œufs.

Les femelles ajusteront-elles à temps leurs préférences sexuelles ?

Ainsi, c’est prouvé : lors des derniers millions d’années d’évolution, les libellules vivant dans des endroits chauds étaient plus pâles que leurs comparses plus au frais. Un phénomène au long cours. Comment vont-elles s’adapter à la rapidité du changement climatique ? Les projections des chercheurs montrent que leur pigmentation devrait globalement diminuer d’ici 2070. Dans cinquante ans, les ailes des libellules mâles qui voletteront encore aux abords des mares devraient donc être bien moins foncées qu’aujourd’hui.

Ce changement peut sembler anodin ; il pourrait pourtant compromettre la survie de l’espèce. « Nos recherches suggèrent que les libellules vont devoir s’adapter bien plus vite qu’elles ne l’ont fait dans le passé », s’inquiète Michael P. Moore. L’équipe de chercheurs ignore notamment à quel rythme les femelles pourront ajuster leurs préférences sexuelles. « Il est possible qu’à l’avenir, elles privilégient les mâles aux ailes moins colorées, auquel cas la reproduction ne serait pas perturbée. Mais d’autres études ont montré que les femelles n’étaient souvent pas capables de changer leurs préférences sexuelles assez rapidement, et pouvaient choisir des mâles peu adaptés à l’environnement dans lequel elles vivent, voire des mâles d’autres espèces. »

Ces bouleversements reproductifs pourraient être non seulement dommageables aux libellules, dont la population diminuerait, mais également aux écosystèmes dont elles font partie. « Les libellules adultes sont les prédateurs de nombreux insectes que nous n’aimons pas, comme les moustiques », souligne Michael P. Moore. Au stade juvénile, poursuit le chercheur, les libellules sont souvent les principaux prédateurs des mares, lacs et ruisseaux dépourvus de poissons où elles vivent. Elles contribuent ainsi de manière cruciale à leur équilibre. Si elles venaient à disparaître, ces écosystèmes pourraient « s’effondrer » à grande échelle.

Les libellules, insiste le chercheur, sont des organismes « incroyables » : « Elles existent depuis des centaines de millions d’années et ont survécu à tout un tas de catastrophes, des impacts d’astéroïdes aux éruptions volcaniques en passant par l’apparition des oiseaux », raconte-t-il. Le fait que leur survie puisse désormais être compromise par les activités humaines est donc selon lui « effrayant ». « Si les libellules ne peuvent perdurer à cause de que nous faisons à la Terre après avoir survécu à tous ces évènements, cela n’augure rien de bon pour les autres organismes. »