Liste des liens

L'alimentation des lampadaires pèse lourd dans le budget des municipalités. Certaines ont donc choisi de les débrancher, pour des raisons à la fois économiques et environnementales.

Jérémy Fichaux - franceinfo France Télévisions Publié le 27/03/2022 10:35

Il y a près de 11 millions de points lumineux en France, soit l'équivalent d'un lampadaire pour six habitants, d'après les derniers chiffres de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). C'est aux communes de décider d'éteindre l'éclairage public la nuit et certaines ont décidé de franchir le pas récemment, à la faveur des confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Cependant, il s'avère très difficile de cartographier cette dynamique à l'échelle nationale. Tout simplement parce que les données sont quasi inexistantes. "Nous travaillons actuellement sur un standard d'éclairage public, où chaque commune pourra, si elle le souhaite, informer de son nombre de points lumineux, des lampes utilisées…" explique Jennifer Amsallem, ingénieure d'études à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

Néanmoins, deux bureaux d'études experts dans l'analyse des images satellitaires, La TeleScop et DarkSkyLab, ont modélisé des données en cœur de nuit en région Occitanie depuis 2014. Sur l'image ci-dessus, plus la zone est bleue, plus l'éclairage public est faible. Toutefois, cette méthode comprend des biais et les résultats ne peuvent représenter fidèlement la pollution lumineuse. Dans le détail des données communiquées par la région, 520 municipalités sur 4 516 pratiquent l'extinction après minuit en Occitanie, soit plus d'une commune sur dix. Franceinfo vous explique pour quelles raisons – économiques, environnementales, voire touristiques – certaines villes ont fait ce choix.

Parce qu'elles font d'importantes économies

L'éclairage public pèse lourd dans les dépenses énergétiques des communes. D'après son dernier rapport quinquennal de 2019, l'Ademe évalue cette compétence à 41% des dépenses en électricité des municipalités. La facture s'est alourdie avec la hausse du prix de l'énergie. L'ouverture à la concurrence entérinée par la loi Nome (pour "Nouvelle organisation du marché de l'électricité"), appliquée depuis 2011, est aussi pointée du doigt.

"La loi Nome a fait augmenter la facture de 25%, et face à cette augmentation, certaines communes se sont retrouvées coincées." Roger Couillet, vice-président de l'Association française de l'éclairage à franceinfo

Certains maires ciblent quant à eux la baisse de la dotation globale de fonctionnement, versée par l'Etat aux collectivités. Cette enveloppe a baissé de 11,5 milliards d'euros en 2014, selon le rapport annuel sur la situation financière et la gestion des collectivités locales, obligeant certaines villes à réduire leur consommation. "Il fallait faire des économies quelque part, alors nous avons coupé nos 7 800 points lumineux dès l'année suivante", se remémore Dominique Fouchier, maire de Tournefeuille (Haute-Garonne).

De plus, entre 2005 et 2017, le coût de l'énergie dédiée à l'éclairage public a doublé, passant de 7,7 à 15 centimes d'euro par kilowatt-heure, selon le dernier rapport de l'Ademe. Face à cette situation, des municipalités tentent de réduire leur facture annuelle en éteignant leurs lampadaires. "Depuis cette décision en 2015, la commune économise près de 163 727 euros par an", chiffre Martine Berry-Sevennes, adjointe déléguée à la transition écologique de Colomiers (Haute-Garonne).

Malgré ce gain, certaines communes, à l'image de Fleury (Aude), reviennent sur cette décision. "Des habitants croyaient qu'il y avait une panne et ne comprenaient pas le dispositif. Alors nous avons rallumé les lumières en 2019", témoigne David Bouyer, directeur des services de la ville. Perte due à ce rétropédalage : 15 000 euros par an. Pour compenser ce manque à gagner, la commune a décidé de changer son parc lumineux avec des lampes LED, moins énergivores.

Parce qu'elles réduisent leur gaspillage énergétique

Aujourd'hui, la majorité des installations doivent encore être rénovées. Le potentiel de réduction de la consommation est estimé entre 50 et 75% dans les communes de moins de 2 000 habitants, selon l'Ademe (lien PDF). Sébastien Vauclair, fondateur du bureau d'étude DarkSkyLab, met en garde : "On peut économiser de l'énergie et des dépenses publiques, tout en polluant plus. Il faut donc avoir en tête une sobriété lumineuse. C'est-à-dire vraiment réduire l'impact de la pollution lumineuse sur l'environnement avec, notamment, des lampes plus orangées." L'enjeu énergétique est devenu de plus en plus politique. En témoigne le nombre croissant d'élus chargés de l'énergie dans les communes françaises.

En 2017, les lampes à sodium, plus gourmandes en énergie, représentaient 57% du parc lumineux français, d'après le dernier rapport quinquennal de l'Ademe. A consommation équivalente, un luminaire LED éclaire 20% à 40% de plus qu'une lampe à sodium. Les parcs lumineux communaux s'orientent de plus en plus vers les LED. Grâce à elles, il est possible de réduire l'intensité lumineuse durant la nuit, donc la pollution lumineuse. Les lampes à sodium sont vouées à disparaître à Toulouse afin de réduire le coût énergétique de l'éclairage public. "A l'horizon 2026, l'entièreté de notre parc lumineux sera constitué de LED", projette Jean-Baptiste de Scorraille, adjoint au maire chargé de l'éclairage public.

Pour un grand nombre d'élus, l'intérêt est double : faire des économies et moins polluer, en transformant les parcs lumineux vieillissants. Et pour cause, 40% des luminaires en service ont plus de 25 ans et nécessitent une révision, selon l'Ademe (lien PDF). "Les anciens lampadaires n'ont pas été pensés pour éclairer. Aujourd'hui, ces derniers s'encrassent et la lumière ne sort plus du luminaire, alors il pollue et consomme pour rien", explique Bruno Lafitte, ingénieur à l'Ademe, spécialiste des questions liées à l'éclairage. Il ajoute : "Heureusement qu'ils sont en voie d'extinction !" En effet, ces vieux luminaires font partie des plus polluants, car leur flux lumineux est orienté vers le ciel et non vers le sol. Cependant, un décret sur les nuisances lumineuses de 2018 prévoit la suppression de ces boules des espaces publics et privés en 2025.

Bien que la France soit plutôt une bonne élève dans la lutte contre la pollution lumineuse en raison de sa législation sur le sujet, la Cour des comptes estime, dans un rapport du 18 mars 2021, que cette compétence communale est exercée de manière "trop dispersée et sans vision de long terme". En réponse, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé, le 16 février, le programme "lum'ACTE". Doté de 10 millions d'euros, il permettra de "diagnostiquer, d'ici à deux ans, 3 à 4 millions de points lumineux et d'en rénover au moins 70%". La ministre a rappelé que diminuer la consommation d'énergie est le "premier des trois piliers de la transition énergétique", lors de la dernière commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Parce que la lumière nuit à la biodiversité nocturne

"La pollution lumineuse participe à un génocide sur la biodiversité", s'indigne Sébastien Vauclair, du bureau d'étude DarkSkyLab. De plus en plus, les politiques publiques prennent en compte le bien-être animal. Car si la nuisance lumineuse peut dérégler le rythme circadien de l'être humain, elle entrave également la vie nocturne des autres êtres vivants. Beaucoup d'insectes sont par exemple attirés par la lumière, et l'éclairage de nuit empêche le bon déroulement de leurs déplacements.

La lumière artificielle de l'éclairage public peut affecter tous les aspects de la vie des animaux, comme la recherche de nourriture.

"Les halos lumineux empêchent une bonne migration des oiseaux", ajoute Jennifer Amsallem, de l'Inrae.

Sur la carte ci-dessus, on voit que l'extinction des lampadaires dans certaines communes réduit ces halos en cœur de nuit. Cela crée des couloirs nocturnes permettant aux oiseaux migrateurs, qui se repèrent grâce aux astres, de se déplacer plus facilement.

Pour préserver la biodiversité, "il faut rallumer les étoiles", confirme Agnès Langevine, vice-présidente chargée du climat, du pacte vert et de l'habitat durable de la région Occitanie. C'est ce que fait la ville de Toulouse afin de protéger la vie animale autour de la Garonne. "Nous éteignons à 1 heure du matin l'éclairage près des monuments pour laisser la vie nocturne se dérouler", explique Jean-Baptiste de Scorraille, adjoint au maire chargé de l'éclairage public.

"L'avantage de cette pollution, c'est qu'elle est totalement réversible", s'enthousiasme tout de même Bruno Lafitte, de l'Ademe. Une extinction des feux la nuit a ainsi des effets immédiats sur la biodiversité nocturne.

Parce que leur ciel étoilé devient un atout touristique

"Nous ne sommes pas un village avec une vie nocturne", reconnaît Daniel Bancel, maire de Sauliac-sur-Célé (Lot). Ce village de 134 habitants a réduit considérablement son éclairage la nuit, car il n'est pas utile à ses administrés. En optant pour l'extinction des feux en cœur de nuit, Sauliac-sur-Célé a fait d'une pierre deux coups : alléger sa facture et attirer les admirateurs de la voûte céleste. La réduction de la pollution lumineuse permet en effet le développement de l'astrotourisme, dans lequel la région Occitanie est une référence. Elle fait partie des plus grandes réserves internationales de ciels étoilés d'Europe. Ce label est attribué par l'International Dark-Sky Association et récompense un ciel étoilé d'une "qualité exceptionnelle".

"Il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui viennent dans notre commune observer le ciel."

Daniel Bancel, maire de Sauliac-sur-Célé

La France compte quatre réserves de ce type : celle du Pic du Midi (Occitanie), le parc national des Cévennes (Occitanie), la réserve Alpes Azur Mercantour (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et le parc naturel régional de Millevaches (Nouvelle-Aquitaine).

Au-delà du gain économique et énergétique, la réduction de l'éclairage public peut donc être un atout d'attractivité. "Nous sommes une région avec 50 000 nouveaux habitants chaque année, nous devions penser à un tourisme nocturne", conclut Agnès Langevine, vice-présidente chargée du climat à la région Occitanie.

La fin du changement d’heure dans l’Union européenne est évoquée depuis 2018. Alors que le prochain passage à l’heure d’été est prévu ce 27 mars 2022, l’UE laisse toujours ce dossier en suspens.

Le printemps est à peine arrivé, que nous changeons d’heure pour passer à l’heure d’été. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 2022, la France change d’heure : à 2 heures, il est en fait 3 heures. Il faut ajouter une heure : mauvaise nouvelle, nous perdons donc une heure de sommeil.

Ce nouveau changement d’heure sera-t-il le dernier ? Cela semble peu probable. Bien que la fin de cette mesure a commencé à être discutée en 2018 à l’échelle des institutions européennes, le dossier n’avance plus depuis quatre ans. C’est encore aujourd’hui au tour du Conseil de l’Union européenne, composé des ministres des pays membres, d’agir. Or, cette institution n’a toujours pas exprimé sa position. Sollicitée par Numerama le 23 mars, l’institution a confirmé que le dossier n’avait pas bougé, depuis nos dernières prises de contact en mars puis octobre 2021.

Le sujet n’est pas mis à l’ordre du jour du groupe de travail compétent sur la question au sein Conseil, par la présidence actuellement assurée par la France. La future présidence du Conseil, prévue entre juillet et décembre 2022, sera assurée par la République tchèque, qui n’a pas encore présenté quelles seront ses priorités, mais devrait le faire dans les semaines à venir. On saura alors si ce sujet spécifique sera inclus à l’agenda du prochain semestre, a répondu l’institution interrogée par Numerama.

Dans cette situation, le système actuel du changement d’heure saisonnier continue de s’appliquer en Europe : on passe à l’heure d’été en mars, et à l’heure d’hiver en octobre.

La fin du changement d’heure, l’UE en parle depuis 2018

C’était en février 2018 que le Parlement européen s’était emparé du sujet, en demandant à la Commission européenne de mener une enquête sur le changement d’heure. Depuis 1998, les dates de changement d’heure sont harmonisées dans l’UE. La consultation publique qui a été organisée l’été suivant la demande du Parlement a clairement montré qu’une majorité de personnes étaient pour la fin du changement d’heure (84 % des répondants sur 4,6 millions de réponses). En septembre, la Commission est revenue vers le Parlement, proposant de mettre fin au changement d’heure — chaque État devait décider de conserver l’heure d’été ou l’heure d’hiver. Le projet de directive a été approuvé par le Parlement en mars 2019.

Initialement envisagée pour 2019, la fin de la mesure n’a eu de cesse d’être repoussée. La présidence du Conseil a d’abord jugé, fin 2018, que 2019 était une échéance trop proche pour en finir avec la mesure. L’année 2021 a été présentée comme un objectif plus réaliste, pour laisser aux États le temps de bien se coordonner. Et depuis, aucune nouvelle décision n’a été prise. La pandémie de coronavirus a probablement contribué à cet immobilisme, et on peut supposer que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a une conséquence similaire — le dossier sur la fin du changement d’heure étant forcément moins prioritaire.

En tout cas, l’arrêt du changement d’heure parait faire consensus. Les Français ont notamment été invités à s’exprimer sur le sujet au début de l’année 2019, par la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. Parmi les 2 millions de répondants, 83 % des personnes ont indiqué vouloir la fin du changement d’heure — avec une majorité de participants préférant rester à l’heure d’été plutôt qu’à l’heure d’hiver.

Malgré le désenclavement opéré par la création de la Nationale 559 (la route nationale 559 ou RN 559 était une route nationale reliant Marseille à Roquebrune-Cap-Martin) sous le Second Empire, les déplacements de nos aïeux étaient encore exceptionnels et les échanges commerciaux presque nuls, car le Var vivait en économie fermée.

Véhicule hippomobile

Véhicule hippomobile

Seuls les véhicules hippomobiles les permettaient. Mais il faut souligner que si beaucoup de paysans possédaient de petits ânes qui leur étaient très utiles à la campagne, d'autres se déplaçaient à pied sur des distances relativement longues : les vélocipèdes étaient encore très rares à la fin du XIXe siècle et tout le monde ne disposait pas de chevaux et de calèches. Le transport des marchandises se faisait par charroyage, quelques services d'omnibus à cheval existaient pour aller à Hyères prendre la correspondance des trains de la ligne PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) jusqu'à Toulon. Puis un jour, un banquier du nord qui aimait notre région comprit qu'il fallait l'ouvrir. Il acquit une longue bande de terrain de Toulon à Saint-Raphaël afin d'y installer une voie ferrée permettant d'assurer par trains le transport de voyageurs et de marchandises, ce qui allait changer complètement la vie des habitants de la côte. Ce monsieur s'appelait Hippolyte Adam et il a laissé semble-t-il, un souvenir durable car des rues portent son nom dans les villages côtiers.

Train-Cogolin

Train-Cogolin

C'est sous la IIIe République, vingt ans après l'ouverture de la Corniche des Maures et en 1889, qu'on entreprit de dessiner une ligne de chemin de fer de Hyères à Saint-Raphaël, avec également un tronçon de Cogolin à Saint-Tropez. Elle longeait le littoral, mais ne pénétrait pas dans le massif des Maures, certains villages restaient isolés et c'est pour cela qu'un autre tronçon fut créé en 1905, celui de Hyères à Toulon. De petites gares avec leur hangar-entrepôt furent édifiées ainsi que les maisons des gardes-barrières aux passages à niveau. Sur cette voie unique d'un mètre de large, on posa de petites locomotives à vapeur qui tiraient, en ronronnant, des wagons hauts sur pattes. Les croisements se faisaient dans les gares. Le petit train avait ses chauffeurs et ses mécaniciens tout mâchurés de charbon et ses chefs de gare en casquette plate qui lui donnaient le signal du départ à coups de sifflet et balançaient leur lampe pour le faire manœuvrer, il avait aussi un tunnel de 160 mètres de long d'où il ressortait comme un monstre rugissant.

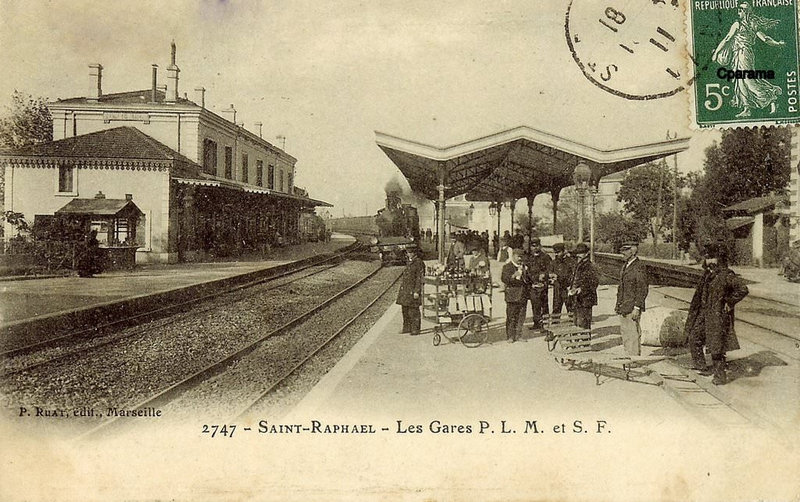

Saint-Raphael

Saint-Raphael

Le 4 septembre 1891, on fêta la naissance de cette ligne et le "Sud France" fit démarrer son premier convoi enrubanné de tricolore un peu cahotant et très applaudi par une foule enthousiaste. La diligence coexista encore quelques temps sur le tronçon de Cogolin à Saint-Tropez. C'était le "Progrès" qui pénétrait sur la côte avec la possibilité de voyager sûrement et surtout le déblocage économique de la région en la sortant de l'isolement où elle s'étiolait. Trois services de trains par jour dans les deux sens, le trajet Hyères-Saint-Raphaël, soit 104 kilomètres durait 5 heures. Il donnait un essor certain au pays en permettant le développement des expéditions des primeurs, des fleurs coupées, du liège en planches et en bouchons, et du vin. En retour, des balles de paille, des céréales, du foin de la Crau et autres marchandises nécessaires au pays. Ce fut par lui que Bormes, que l'on avait omis de prévenir, apprit l'armistice du 11 novembre 1918. De Bormes-Village, un vieux char à banc brinquebalant assurait le courrier jusqu'à la gare. Le voiturier prenait le raccourci par la voie romaine pour rejoindre la gare pendant que son cheval, tout seul dans les grands lacets de la route, allait cahin-caha et arrivait au train quelques fois en retard... Les enfants, les jeudis et les dimanches, quand ils entendaient sa respiration saccadée à la montée de La verrerie, dévalaient la pente pour aller "voir passer le train" gros dragon de fer crachant fort en vapeur, haletant, impatient de reprendre avec son ventre plein de feu, sa course bruyante. Les voyageurs, secoués mais ravis, avaient le temps d'admirer les plages dorées, les caps rocheux et, à l'horizon, les fabuleuses Iles d'Or. Il se faufilait entre les bois de pins et de chênes et l'hiver dans les frondaisons des mimosas en fleurs. Quand la montée était trop rude, il ralentissait en ahanant : "n'en poudi plu, n'en poudi plu !" (je n'en peux plus, je n'en peux plus), scandait le bruit de la vapeur dans ses pistons. Alors, les voyageurs descendaient, et marchant sur le ballast, le poussaient un peu. Parfois, le chauffeur devait répandre du sable sur les rails pour l'empêcher de glisser, le mécanicien faisait marche arrière pour prendre alors l'élan nécessaire à la réussite de la montée. Il ne fallait pas traîner ensuite et vite grimper sur les plates-formes car à la descente le "macaron c'était le rapide", il s'emballait : "m'agantès plu, m'agantès plu" (tu ne m'attrapes plus) chantait-il à ceux qui courraient après lui. Les citadins le prenaient pour aller faire les "pignes" (pommes de pin) pour allumer leurs feux l'hiver. Au retour, les wagons étaient encombrés de tous ces sacs gonflés de pommes de pins et cela lui va valut le nom de "Train des pignes". En automne, c'étaient les cageots de champignons qui embaumaient le convoi, tous remplis de safranés délicieux. On l'avait surnommé le macaron car la cheminée des premières locomotives rejetant tant d'escarbilles qu'il en était tout machuré, c'était un mascaron traduit en français par macaron. Pendant l'été, la compagnie de chemin de fer remplaçait les sévères wagons fermés par des "jardinières", plates-formes à rambardes garnies de bancs de bois et dont le toit plat frangé de pompons blancs lui donnait un air pimpant de train d'opérette. Il y avait beaucoup de touristes anglais de Hyères à Saint-Raphaël et ils prenaient le "train des pignes" pour voyager et découvrir le littoral varois. Mais il assurait aussi le service du courrier, des marchandises, des animaux, tout transitait par lui.

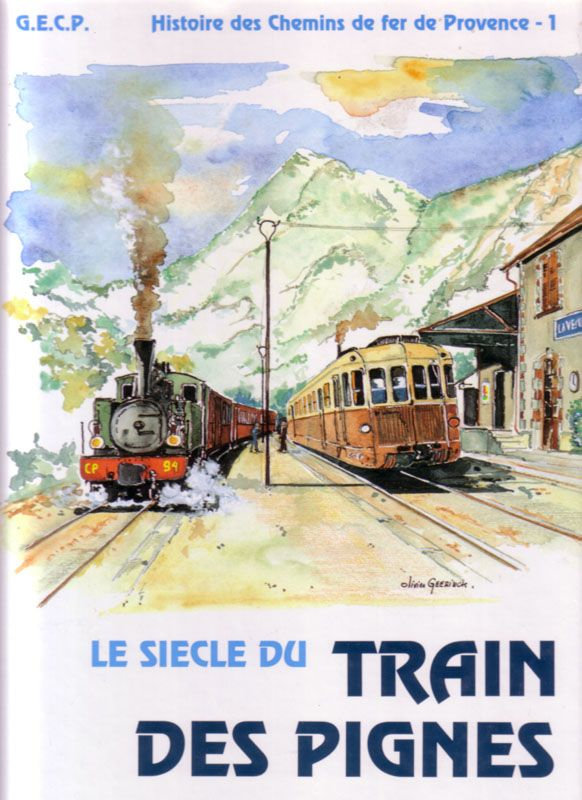

Train des pignes

Train des pignes

Près d'un demi siècle plus tard, en 1936, le petit tortillard a pris sa retraite et ce sont de larges automotrices diesel à transmission électrique qui ont pris la relève sur cette voie un peu étroite où elles roulaient en tanguant. De couleur rouge, elles avaient une remorque de 60 places et pouvaient tirer encore 3 voitures de 56 places chacune, elles réduisirent à 2h50 le temps de trajet, mais de 1939 à 1944, le gasoil manquant, on ressortit de leur retraite les locomotives à vapeur. A la Libération, le réseau fut en partie détruit, des locomotives démolies par l'occupant. La paix revenue, la voie réparée, les rescapés reprirent du service pour 4 ans. Puis le 2 juin 1948, ce fut l'inauguration de la ligne d'autocars confortables et rapides de la Compagnie de Provence (C.P.).

Micheline

Micheline

On arracha les bons vieux rails d'acier, les "michelines" rouges allèrent par ferry à Madagascar finir leur carrière. Certaines d'entre elles partirent sur la ligne Bilbao-Santander en Espagne et d'autres au Sénégal. Certains tronçons de l'ancienne voie de communication sont abandonnés ou servent aux riverains, d'autres sont devenus routes ou pistes cyclables. Mais pour les gens du coin, c'est toujours la "voie" et il y flotte le souvenir crachotant du petit "train des pignes". Il aurait un succès fou aujourd'hui si on le ressortait, avec son air rétro et il serait toujours pris d'assaut. Il est toujours bon de rêver !

Source : Nadine de Trans, d'après le livre Les Maures, terre de Provence - Georgette Brun-Boglio - Les Presses du Midi

L'eau, l'or bleu de la Provence

Samedi 19 mars 2022 de 9h30 à12h et de 14h à 18h

Jardin des Oliviers, 665 Chemin de Sainte-Trinide, Sanary

Venez découvrir l'origine, l'histoire, les enjeux et l'avenir de l'or bleu de notre belle Provence !

Projection en avant-première du film "Une bouteille à la Reppe".

Conférences / débats - Démonstration du fonctionnement de la noria.

Ateliers ludiques et participatifs sur l'eau.

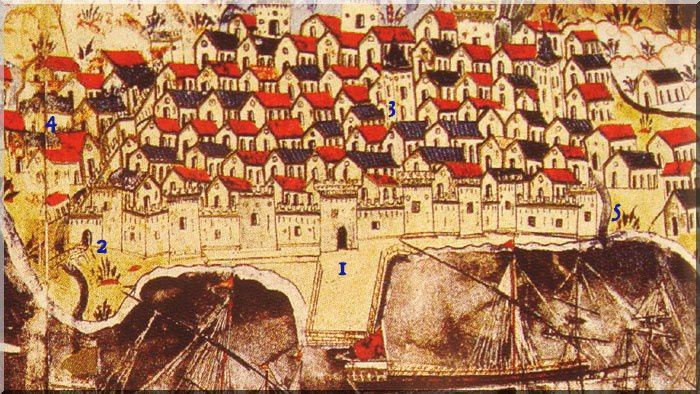

Sur cette miniature représentant Toulon, on peut identifier des éléments du paysage : (1) la Grosse Tour à l'extrémité de la pointe de la Mitre ; (2) le port de Toulon avec son môle et la plage bordant les remparts du XIVe siècle ; (3) le mont Faron ; (4) le Coudon ; (5) la rivière de l'Eygoutier ; (6) le mont Caumes ; (7) le Baou et le massif du Croupatier ; (8) la rivière du Las ; (9) la Reppe et les gorges d'Ollioules.

Sur cette miniature représentant Toulon, on peut identifier des éléments du paysage : (1) la Grosse Tour à l'extrémité de la pointe de la Mitre ; (2) le port de Toulon avec son môle et la plage bordant les remparts du XIVe siècle ; (3) le mont Faron ; (4) le Coudon ; (5) la rivière de l'Eygoutier ; (6) le mont Caumes ; (7) le Baou et le massif du Croupatier ; (8) la rivière du Las ; (9) la Reppe et les gorges d'Ollioules.

La plus ancienne représentation iconographique de Toulon nous vient de Turquie et date du XVIe siècle. Elle a été retrouvée au début des années 1960 dans un manuscrit conservé à la bibliothèque du Trésor du Vieux Sérail, à Istanbul. Le précieux document relate les expéditions militaires de l'Empire ottoman en 1543 menées par Khayr ad-Dîn Barberousse, grand amiral des flottes. Il est illustré de quatre miniatures représentant Marseille, Nice, Antibes et Toulon. Ces vues, prises sans doute depuis le pont d'une galère par un dessinateur d'escadre, avaient pour but de fournir une reproduction des ports et des forts de la côte, en prévision de futures campagnes navales. Le paysage de la miniature est très stylisé, avec ses montagnes piquées de fleurs ou de pieds de vigne et ses maisons alignées, les éléments importants y sont parfaitement retranscrits. On reconnaît au premier plan la tour Royale, puis sur le quai le Portal de la Mar et son appontement, les remparts, les faubourgs Saint-Michel à l'est et du Portalet à l'ouest, les rivières Neuve et de l'Eygoutier qui se jettent de part et d'autre du port, la tour de Fos servant de clocher à la cathédrale et, à sa droite la tour de la porte Saint-Michel. Derrière les collines en haut à gauche, on devine le village d'Ollioules dont on voit une tour à créneaux qui symbolise les remparts et un bâtiment imposant qui pourrait représenter son château.

Détail de la miniature sur la ville de Toulon : (1) on identifie le môle sur lequel ouvre le Portal de la Mar (la Porte de la Mer) ; (2) la Porte et la Tour du Portalet, au sud-ouest de l'enceinte ; (3) la Tour de Fos, servant de clocher à la cathédrale ; (4) le faubourg du Portalet, où furent logés la plupart des Turcs en 1543 ; (5) le Pesquier, au sud-est de l'enceinte.

Détail de la miniature sur la ville de Toulon : (1) on identifie le môle sur lequel ouvre le Portal de la Mar (la Porte de la Mer) ; (2) la Porte et la Tour du Portalet, au sud-ouest de l'enceinte ; (3) la Tour de Fos, servant de clocher à la cathédrale ; (4) le faubourg du Portalet, où furent logés la plupart des Turcs en 1543 ; (5) le Pesquier, au sud-est de l'enceinte.

La venue de cette armada de 110 galères, 40 galiotes et 4 nefs, qu'on peut voir en partie sur la miniature, avait été sollicitée par François 1er, roi très chrétien du royaume de France, afin de contrer les armées de Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique, qui menaçait les frontières du royaume car un conflit permanent existait entre le royaume de France et le Saint Empire notamment pour le contrôle du nord de l'Italie. Dès son accession au trône, François 1er avait poursuivi la politique italienne de ses prédécesseurs, revendiquant l'héritage des territoires du Milanais et de Naples et intensifiant les combats. Alors qu'il était prisonnier à Madrid en 1525, sa mère, Louise de Savoie, puis lui-même, cherchent à obtenir des soutiens et sollicitent l'Empire ottoman. Le sultan Soliman le Magnifique, dont les zones d'influences se heurtaient en Hongrie et en Méditerranée à Charles Quint, manifesta son intérêt pour une alliance avec le royaume de France. Celle-ci resta secrète et fut dissimulée sous un accord commercial, connu sous le nom de "Capitations". Libéré en mars 1526 après un accord humiliant, François 1er reprit les armes, mais fut contraint en 1529 de signer la paix des Dames. Le décès en 1535 du duc de Milan, l'incita à reprendre la conquête de la Savoie. En retour, Charles Quint envahit la Provence. Malgré une trêve de dix ans conclue à Nice, François 1er se dressa à nouveau contre Charles Quint à la suite de l'assassinat de deux diplomates français par des impériaux. Aussi, en 1542, pour empêcher une nouvelle invasion de la Provence, il appela à son secours la flotte ottomane. Après avoir fait une première halte à Toulon, Barberousse fut accueilli en grande pompe à Marseille où il résida quelques temps.

François 1er et Barberousse

François 1er et Barberousse

Devant l'impatience des Ottomans, François 1er les incita à s'emparer de Nice, possession de Charles de Savoie qui aurait pu lui ouvrir les portes de la péninsule. Les troupes françaises et ottomanes bombardèrent de concert la ville et sa citadelle mais cette dernière résista. Les navires de l'amiral génois Andréa Doria s'annonçant, la flotte franco-turque se replia. La mauvaise saison étant trop avancée, elle fut contrainte de passer l'hiver à Toulon aux frais du trésor royal. Cette invitation bouleversa la vie des Toulonnais entre septembre 1543 et mars 1544. Des lettres patentes du roi en date du 8 septembre 1543 ordonnèrent aux habitants, alors au nombre de 5 000, d'évacuer la ville pour céder la place à "l'armée du sieur Barberousse". Pour la première fois dans l'histoire de Toulon, un conseil général fut convoqué, soutenu par tous les notables, afin de négocier avec le gouverneur de Provence la sauvegarde des récoltes, l'obtention d'avantages fiscaux en dédommagement des pertes subies et un compromis à l'évacuation totale de la ville. Les consuls obtiennent la permission de ne faire partir "que les enfants seulement et femmes qui vouldroient en aller (...) et qu'on y mectroyt telle police que ny aurait désordre ny inconvénient" (délibération du conseil général de Toulon du 25 septembre 1543). Ils réussirent également à faire exempter la ville de la taille et du logement des troupes pendant dix ans.

Une partie des 30 000 marins et soldats ottomans débarqua, s'installant dans un camp de toiles puis dans des baraquements au faubourg du Portalet. On y logea également Barberousse dans une grande savonnerie, dont le mobilier fut amélioré à grands frais par les consuls. Les troupes durent se comporter avec suffisamment de discipline car les textes ne font mention que de dégradations matérielles. En 1544, Charles Quint et François 1er, lassés de ces guerres, décident de parler de paix et la flotte de Barberousse, dont l'entretien coûtait cher, fut renvoyée au sultan avec force cadeaux et diplomatie. Cela coûta à François 1er "800 000 écus d’or, pièces d’orfèvrerie et draps de soie en grand nombre plus vivres et munitions". Bien qu'elle ne fût pas véritablement utilisée, on peut supposer que cette immense flotte dissuada les impériaux de lancer une nouvelle offensive en Provence. Barberousse continua à perpétrer de multiples exactions dans le golfe de Naples et à Reggio di Calabre avant de regagner Constantinople avec un énorme butin et de nombreux esclaves. Sans que la France en tire d’avantage.

Le 18 septembre 1544, François 1er signe avec Charles-Quint le traité de Crépy par lequel il s’engage à combattre les Ottomans, mettant fin à l’alliance turque.

Source : Toulon de A à Z - Magali Bérenger - Éditions Alan Sutton

Pour aller plus loin : François 1er, l'islam et la mer