Liste des liens

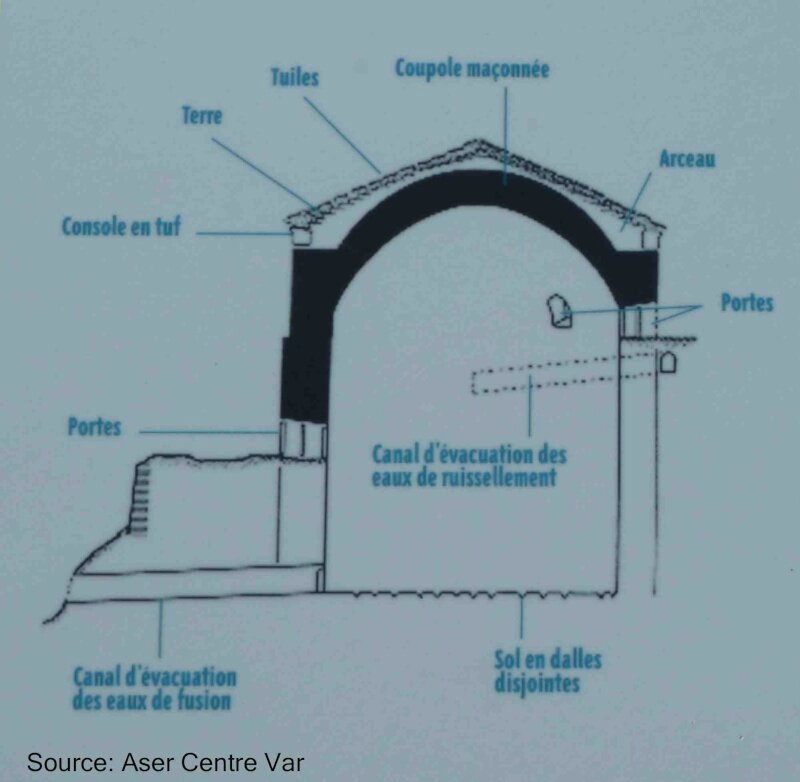

On dit que leur origine remonte à la plus haute Antiquité, au temps de Babylone et des jardins suspendus. On sait que les Romains transportaient la neige compactée des montagnes pour rafraîchir leurs boissons. Après des siècles d'oubli, la consommation de glace reprit à la Renaissance. A Versailles, au temps du Roi Soleil, les ingénieurs architectes construisirent des cavités souterraines pour entreposer l'eau gelée durant l'hiver et en faire profiter Louis XIV et la Cour durant la période estivale. Mais tout cela restait marginal. Les vraies "glacières" firent de timides apparitions à partir du siècle des Lumières, en particulier en Provence. Elle devint leur terre d'élection en raison de la présence d'eau, de massifs montagneux à proximité des grandes villes, des contrastes de température avec des hivers froids et des étés chauds, ainsi que des goûts d'une bourgeoisie aisée, soucieuse d'hygiène et de bien-être. Ainsi, au cours des fouilles d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Sextius-Mirabeau a-t-on retrouvé, en 1996, deux glacières du XVIIIe siècle. C'est à partir de 1830 que leur construction, très savamment mise au point, se généralise et qu'elles firent réellement partie du paysage dans certains lieux qui se prêtaient tout spécialement à leur édification, comme le Mont Ventoux ou la Sainte-Baume. Les médecins et les hygiénistes vantaient les qualités du froid. La glace soignait les hémorragies, calmait les douleurs et les maux de ventre, réduisait les ecchymoses ; elle assurait une meilleure conservation des aliments, en particulier des poissons de la Méditerranée qui n'étaient ni salés, ni fumés. Le plaisir de boire et de manger frais se répandit dans les nouvelles classes aisées, créées par le début de la Révolution industrielle. Alors, à proximité des grandes villes, sur des hauteurs d'au moins 600 à 800 mètres, facilement alimentées en eau pure, les hommes construisaient ces fameuses "glacières" dont l'existence suivit dans la toponymie : hameau des Glacières, chemin de la Glacière... Les plus belles, les plus nombreuses furent édifiées dans les années 1850 dans le massif de la Sainte-Baume. On en compte encore aujourd'hui pas moins d'une vingtaine à l'état de ruines majestueuses ou transformées en maisons d'habitation. Leur découverte est toujours très impressionnante. Ce sont de véritables donjons, très largement enfouis dans les profondeurs de la terre. Elles mesurent pour certaines 25 mètres de haut et 20 mètres de diamètre, avec des murs de 2,50 mètres d'épaisseur. Elles épousent très savamment la pente du terrain afin d'avoir des portes d'accès à différents niveaux, aussi bien pour le remplissage que pour le retrait. Elles ont également deux ou trois ouvertures en meurtrières pour donner un peu d'éclairage et une légère ventilation. Elles portent une toiture conique de tuiles rondes avec, comme sur les parois, une isolation très étudiée de terre, de copeaux de bois et de paille. La glace pouvait s'y conserver au moins deux années de suite. Bien que souterraine, la partie inférieure est drainée par un petit canal permettant l'écoulement et l'évacuation des eaux de fonte, parfois vers un petit puits.

Dans les environs immédiats de la tour, un peu en hauteur, tout un réseau de canaux permettait d'amener l'eau dans des bassins. Ceux-ci gelaient durant les grands froids. La température idéale était de - 10°C, or cela n'arrivait le plus souvent que quelques jours de l'année. La moisson de glace devait donc se faire très rapidement. Les responsables de la glacière sonnaient alors du cor pour ameuter les paysans des alentours, souvent condamnés à l'inaction en ces jours hivernaux. Ils venaient par dizaines pour briser la glace des bassins, la charger sur des brouettes et la compacter. Grâce à l'enfouissement de l'édifice, à son intégration dans la forêt qui la gardait toujours dans l'ombre, grâce aussi à sa parfaite isolation intérieure et à la masse de glace contenue, près de 5 000 mètres cubes à la fin de l'hiver, soit pas loin de 5 000 tonnes, la glacière conservait une température très basse même au coeur de l'été le plus chaud et la glace s'y conservait parfaitement. Au cours des nuits de la saison estivale, les hommes découpaient des blocs de glace. Ils les enveloppaient de paille et de toiles isolantes, les chargeaient sur des charrettes et gagnaient la ville le plus rapidement possible. Il fallait parcourir à toute vitesse les 50 à 60 kilomètres qui séparaient la glacière de sa destination. C'était un métier dangereux car les chargements étaient lourds, les chemins difficiles et il ne fallait jamais s'arrêter, surtout quand la grosse chaleur faisait fondre la précieuse marchandise. Le travail devenait d'autant plus dur que l'été s'avançait car les hommes descendaient alors au fond de la tour et ils devaient hisser à proximité de la surface de gros morceaux de glace, tout cela dans l'obscurité ou presque. La vie des glacières fut relativement brève, quelques décennies au mieux. En effet, à la fin du XIXe siècle, le chemin de fer permit de transporter rapidement de la glace des montagnes vers les grandes villes. Les glaciers naturels prirent la relève des glacières. Certains bateaux à vapeur, très rapide, participent même à ce commerce. Quelques années plus tard, l'ingénieur français Nicolle construisait la première usine capable de fabriquer de la glace. Il fut suivi de peu par Charles Tellier que l'on surnomma "le père du froid". Désormais, les pains de glace étaient confectionnés chaque jour dans la ville au rythme des commandes. En 1940, apparurent les réfrigérateurs familiaux. Plus personne ne conserva la glace produite en hiver.

Glacière de Pivaut

Glacière de Pivaut

Malgré la brièveté de leur vie, les glacières sont des souvenirs remarquables de ce printemps de la Révolution industrielle. Il en existe des traces dans différents sites provençaux, mais les plus belles glacières les mieux conservées se trouvent dans le massif de la Sainte-Baume. Celle de Pivaut, sur la D95 à 6 km avant Mazaugues dans le Var en venant du Plan d'Aups, est facile d'accès. Elles est signalée sur le bord de la route. Elle a été parfaitement restaurée et dotée de notices explicatives. Les quatorze glacières du domaine de Fontfrège sont des ruines magnifiques dans un cadre superbe, mais elle sont situées dans une propriété privée et il faut demander l'autorisation de les visiter. Celle du Pic de Bertagne demande une bonne marche à pied. On raconte que la glacière de Pivaut fut construite pendant dix ans entre 1875 et 1885. Mais il suffit d'un seul été pour rembourser tous les travaux d'édification et faire même de confortables bénéfices. Il est vrai qu'elle produisit 4 800 tonnes de glace, vendue six centimes le kilo à Marseille. Aujourd'hui, le patrimoine des glacières est certainement l'un des plus originaux de l'art de l'eau.

Source : Les monuments de l'eau en Provence - Jean-Marie Homet - Edisud.

La Provence est, de nos jours, l'une des régions les plus fortement urbanisées de France. Cela ne signifie pas seulement un réseau dense de villes mais s'applique également au monde rural où l'habitat groupé est le modèle dominant. Le paysan, petit propriétaire ou journalier, n'habite pas souvent sur sa terre mais dans le village. Cette réalité s'est poursuivie jusqu'à la dernière guerre.

Oppida, castra et villages médiévaux

Les ancêtres de nos villages, les oppida se développent vers le VIe siècle avant J-C. Dans le Var, leurs traces sont très nombreuses. Cependant, la trame des villages tels que nous les connaissons ne s'est véritablement constituée qu'aux périodes médiévales et modernes. Parmi la dizaine de villages qui nous servent d'illustration, seuls le vieux Cannet-des-Maures réutilise un site d'enceinte protohistorique et Cuers celui d'un établissement romain. Ce n'est qu'à la période incertaine du haut Moyen-Age qu'on assiste, vers la fin du Xe et le début du XIe siècle, à une renaissance sous la forme de castra. Ainsi, le vieux Cannet-des-Maures datant peut-être du VIIIe siècle est attesté dès le IXe siècle et Cuers est mentionné comme "castro quod vocatur Cocrius" en 1032 dans le cartulaire de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Au XIIe siècle, la carte des implantations des villages telle qu'elle subsiste est pour une bonne part constituée. Les sites perchés, rebords de plateaux à flanc de colline dominant la vallée d'un ruisseau sont privilégiés.

Ainsi, Le Luc, Ramatuelle, Cuers, Collobrières, le vieux Cannet, ainsi que Haute-Ville et Château-Royal, sites primitifs abandonnés de Puget-Ville et Carnoules. Le regroupement se fait autour de l'église ou du château qui occupent le point culminant : église à Collobrières, château au Luc et à Ramatuelle, château et église au vieux Cannet et à Cuers. Si Le Luc, Ramatuelle et Cuers sont clos de murs, Collobrières et le vieux Cannet sont ouverts. Ramatuelle, proche de la côte, commandant une voie de passage nord-sud, ne débordera ses murs que très tardivement. Le vieux Cannet pouvait abriter ses habitants en petit nombre à l'intérieur du château même, alors que Cuers et Le Luc, cités déjà importantes, devaient avoir une enceinte propre. La morphologie de ces villages médiévaux est encore bien visible au vieux Cannet ou encore à Ramatuelle qui ont peu évolué, ou dans les cœurs des autres villages. La structure est fortement influencée par le terrain : plans radio-concentriques aux rues suivant les courbes de niveaux et recoupées de ruelles en forte pente parfois rachetée par des pas-d'âne, aux tracés heurtés, en chicanes ou en impasses. Les rues sont étroites, l'espace rare est occupé au maximum, les passages couverts permettent de construire sur la rue.

L'habitat du XVe au XVIIIe siècle

Ces premiers noyaux connaissent ensuite une extension plus ou moins rapide avec des périodes d'expansion ou de récession suivant les vicissitudes du moment. Le milieu du XVème siècle et le début du XVIème voient les premières extensions notables de nos villages et l'amorce d'une tendance qui ira en se poursuivant au fil des siècles : le glissement le long de la pente vers la plaine. Les inconvénients dus aux sites perchés sont l'une des raisons de leur abandon progressif. Une nouvelle enceinte plus vaste est édifiée au Luc et à Cuers. Elle est parfois précédée par des fondations religieuses qui entraînent la constitution de faubourgs excentrés englobés plus tardivement dans l'agglomération. Ainsi au Luc, le faubourg des Carmes et à Cuers, celui des Bernardines. Le déplacement du centre est marqué à Cuers par la reconstruction de l'église dans la plaine après les guerres de Religion.

Collobrières ne commence à se développer qu'aux XVIIème et XVIIIème siècles. Ramatuelle reste limité à son périmètre médiéval jusqu'au début du XIXème siècle. Entre 1470 et 1520, se situe la période des actes d'habitation passés à l'initiative des seigneurs laïques ou ecclésiastiques en vue de la remise en valeur de leurs terres après le dépeuplement des deux siècles précédents. Les réfugiés des villes sont incités à retourner aux champs par la création de nouveaux villages. Tel est la cas de Saint-Tropez repeuplé, par un acte d'habitation de 1470, sur un site différent de celui des fondations précédentes plusieurs fois ravagées et plus avantageux : site défensif protégé par la colline de la citadelle et site portuaire relativement abrité, à plusieurs anses. Entouré d'une enceinte très tôt débordée, ses nouveaux quartiers sont circonscrits au début du XVIIème siècle par une nouvelle enceinte. Carnoules en 1475 remplace Château-Royal et Vidauban le castrum de Vidalbano en 1511. Bien qu'édifiés en léger surplomb, la morphologie de ces villages est très différente de celle des castra. Le tracé des rues est rues est approximativement orthogonal (perpendiculaire) et régulier et celles-ci sont plus larges. Mis à part à Saint-Tropez, à cause de son éminent rôle stratégique, on n'éprouve plus le besoin d'être protégé par des murs.

Autres création plus tardives et moins délibérées, Puget-Ville et Les Mayons. Puget-Ville se constitue au XVIIème siècle à partir de trois noyaux agglomérés situés sur une terrasse de faible dénivelé et remplace l'ancien chef-lieu de Haute-Ville. Les Mayons se forment au XVIIème siècle à partir de hameaux ruraux. L'habitat du XVIème au XVIIIème siècle nous est mieux connu car il est en grande majorité conservé dans sa structure. Il correspond à une population composée de paysans modestes et de petits artisans. Sur des espace exigus, il faut abriter à la fois la famille, les récoltes et le bétail (rare). Au rez-de-chaussée, la remise-écurie, pour le mulet nécessaire aux déplacements et au transport des récoltes entre la terre et le lieu de traitement ou de stockage, sert aussi de poulailler ou de loge à cochons ; au premier étage, le logis ; au deuxième étage, le fenil-grenier qui se distingue en façade par une seule fenêtre plus large et un mât de charge. Le souci d'agrandir cet espace vital a également conduit au creusement de caves, lieux de transformation et de stockage des produits (vin et huile d'olive). Quelques demeures de notables, plus vastes et plus ornées sont réparties dans le village.

Aux XIXe et XXe siècles, l'évolution

Le groupement fait alors place à l'étirement le long des voies de circulation, sur les sorties de village. C'est aussi la grande période des lotissements. L'extension de Saint-Tropez, du XVIIème au XIXème siècle, se fait sous cette forme ; Vidauban entièrement détruit par un incendie au XVIIIème siècle est le résultat d'une politique de lotissement ; la ville de Cuers achète pour le détruire en 1788 le couvent de Sainte-Ursule et ses dépendances en vue de construire un grand quartier ordonné selon un réseau "savant" de rues en patte d'oie ; Puget-Ville, de 1811 à 1848 voit la création d'un quartier qui porte sur le cadastre de 1848 le nom de Quartier Neuf et dont la construction se poursuit après cette date ; Collobrières, de 1825 à 1865, élabore un nouveau quartier.

Dans ces nouveaux quartiers, les annexes agricoles sont séparées des demeures et rejetées sur les marges (Collobrières, Ramatuelle, Saint-Tropez, Vidauban), regroupées dans certains îlots comme à Carnoules ou dans certaines rues (Puget-Ville, Saint-Tropez, Vidauban). De même on observe une ségrégation sociale plus marquée, les demeures bourgeoises se situent sur les rues principales et les places, cette localisation obéissant plus à un souci d'ostentation que de confort. Le statut social est aussi plus affirmé par les proportions, l'emploi de matériaux différents (la pierre de taille peu employée dans le Var où c'est le blocage enduit qui domine, le décor (corniches remplaçant les génoises, cordons entre les étages, encadrements de baies, décors moulés, etc...), portes-fenêtres à garde-corps en fonte décorée, etc... A cette époque, le Cannet-des-Maures nous donne l'exemple d'un changement de site tardif et de constitution d'un nouveau "village" sous la forme d'un lotissement. Le vieux Cannet-des-Maures était de plus en plus déserté. En 1880, on prend appui sur un hameau qui s'était développé autour de la gare du chemin de fer P.L.M. et que l'on dote des équipements nécessaires (mairie, église, école) pour permettre le transfert du chef-lieu en 1903. Le Cannet n'a pas la structure d'un village traditionnel. C'est une simple juxtaposition de maisons souvent construites en retrait, au milieu de jardins, et reliées par des voies de desserte larges et rectilignes.

Et maintenant ?

Qu'en est-il aujourd'hui de l'évolution des villages varois ? L'extension le long des routes et par le biais de lotissements se poursuit. Ces derniers prennent des formes diverses. A proximité des villages, on a conservé le modèle urbain de la rue : tracé orthogonal de voies où cependant les maisons entourées de jardins ne forment plus des alignements continus. C'est l'habitat pavillonnaire. Au cours des deux dernières décennies, les lotissements ont pris un nouveau visage. Ils sont le résultat d'un simple partage d'un terrain par un promoteur entre plusieurs propriétaires. On peut aussi noter deux avatars modernes des changements de site : les lotissements édifiés à l'écart de l'ancien village mais à qui l'on donne la structure d'une agglomération traditionnelle renforcée par l'utilisation d'une architecture "néo-provençale" et les "marines" (Port-Grimaud, les Marines de Cogolin...), villages nouveaux aménagés en étroite symbiose avec un port et entièrement soumis aux nouveaux impératifs économiques nés du tourisme.

Source : Magazine "Vieilles maisons françaises" - N° 107 - Avril-Mai 1985 - Article de Geneviève Négrel, chercheur de l'inventaire général Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Maison des Comoni Le Revest

Film, débat, témoignages, librairie, livres en délivrance Entrée libre le samedi 09 avril de 19 à 22 h À l’initiative de Jean-Claude Grosse, éditeur des Cahiers de l’Égaré, le philosophe de l’infini de la nature Marcel Conche, décédé le 27 février à 28 jours de ses 100 ans sera mis à l’honneur lors d’une soirée riche de partages et d’enseignements

Né le 25 octobre 1940, période de l’esprit munichois et de la drôle de guerre, professeur de lettres et de philosophie de 1964 à 1998, créateur et directeur bénévole du Festival de théâtre du Revest de juillet 1983 à juillet 1991 directeur artistique bénévole des 4 Saisons du Revest et de la Maison des Comoni, de juillet 1990 à décembre 2004, directeur des éditions Les Cahiers de l’Égaré depuis juillet 1988 (théâtre, philosophie, poésie) : 225 titres publiés, Jean Claude Grosse est surtout un poète inspiré tentant de rendre léger le quotidien mortifiant du commun des vivants.

Poète de l’instant fugace laissant trace légère sur paroi rupestre ou peau délicieuse. Poète des rencontres floues et de l’amour fou. Poète de la part nomade qui survit en chacun, prête aux départs, sous la croûte sédentaire. Poète de l’intervention d’urgence contre les oppressions mangeuses d’hommes. À l’émotion de ceux que la vie interpelle – heurs et malheurs de chacun et de tous – il a toujours voulu allier la lucidité de celui qui l’accepte comme elle vient – jusqu’à épuisement de ses jours et de ses nuits. Il a été un grand pédagogue au Lycée Rouvière de Toulon ou il enseignait le français.

Le dernier humaniste.

Marcel Conche, lui est né le 27 mars 1922 à Altillac en Corrèze. Il a appris le latin et le grec pour traduire les philosophes d’avant Socrate : Héraclite, Parménide, Anaximandre, mais aussi Epicure, Lucrèce. Il a montré que Montaigne était un philosophe et pas seulement un écrivain. Il a appris à 80 ans le chinois pour traduire le Tao te king, le livre de sagesse de Lao Tseu. Sensible à la souffrance des enfants, martyrs innocents des guerres, des famines, des pénuries, ce qu’il appelle « le mal absolu », il a déconstruit le « Dieu des religions » car comment un « Dieu » infiniment bon, tout-puissant, peut-il tolérer ces souffrances ? Il a remplacé « Dieu » par la Nature, éternelle, infinie, créatrice par le hasard, par de petites déviations. L’arbre pousse mais on ne le voit pas pousser. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, Marcel Conche a produit une œuvre à la fois abondante et variée, qui traite de nombreuses questions de métaphysique. Dans ses premiers ouvrages, il a développé une métaphysique générale et vaste, avec des études sur la mort (La Mort et la Pensée, 1975), le temps et le destin (Temps et destin, 1980), Dieu, la religion (Nietzsche et le bouddhisme) et les croyances, la nature, le hasard (L’Aléatoire, 1989), la liberté enfin.

Le respect du vivant

Dans son dernier livre L’âme et le corps, il en appelle au respect de tout ce qui existe, du ver de terre à la galaxie. Marcel Conche était favorable à la décroissance, à la sobriété. Il était pacifiste, prenant position après délibération fondée sur des convictions vécues. C’était le dernier des humanistes français. Il est mort le 27 février 2022.Jean Claude Grosse lui a consacré un beau recueil- florilège d’hommages intitulé le Siècle de Marcel Conche.

Le programme du 9 avril de 19h à 22h.

Projection du film « Marcel Conche, la nature d’un philosophe » en présence du réalisateur Christian Girier, débat avec le public, témoignages d’amis de Marcel Conche : sous réserve Sébastien Conche, Jean Delorme, Edgard Gunzig, François Carrassan, Philippe Granarolo, Philip Segura, Jacques Atlan, …Entrée libre.

Les participants se verront offrir le livre Le siècle de Marcel Conche, paru le 27 septembre 2021. Les 9 Cahiers de l’Égaré consacrés à Marcel Conche seront vendus au chapeau. Une soirée riche en perspective autour d’une pensée essentielle, celle d’un homme de bien.

Pour contact : grossejean-claude@orange.fr

Jean François Principiano