Liste des liens

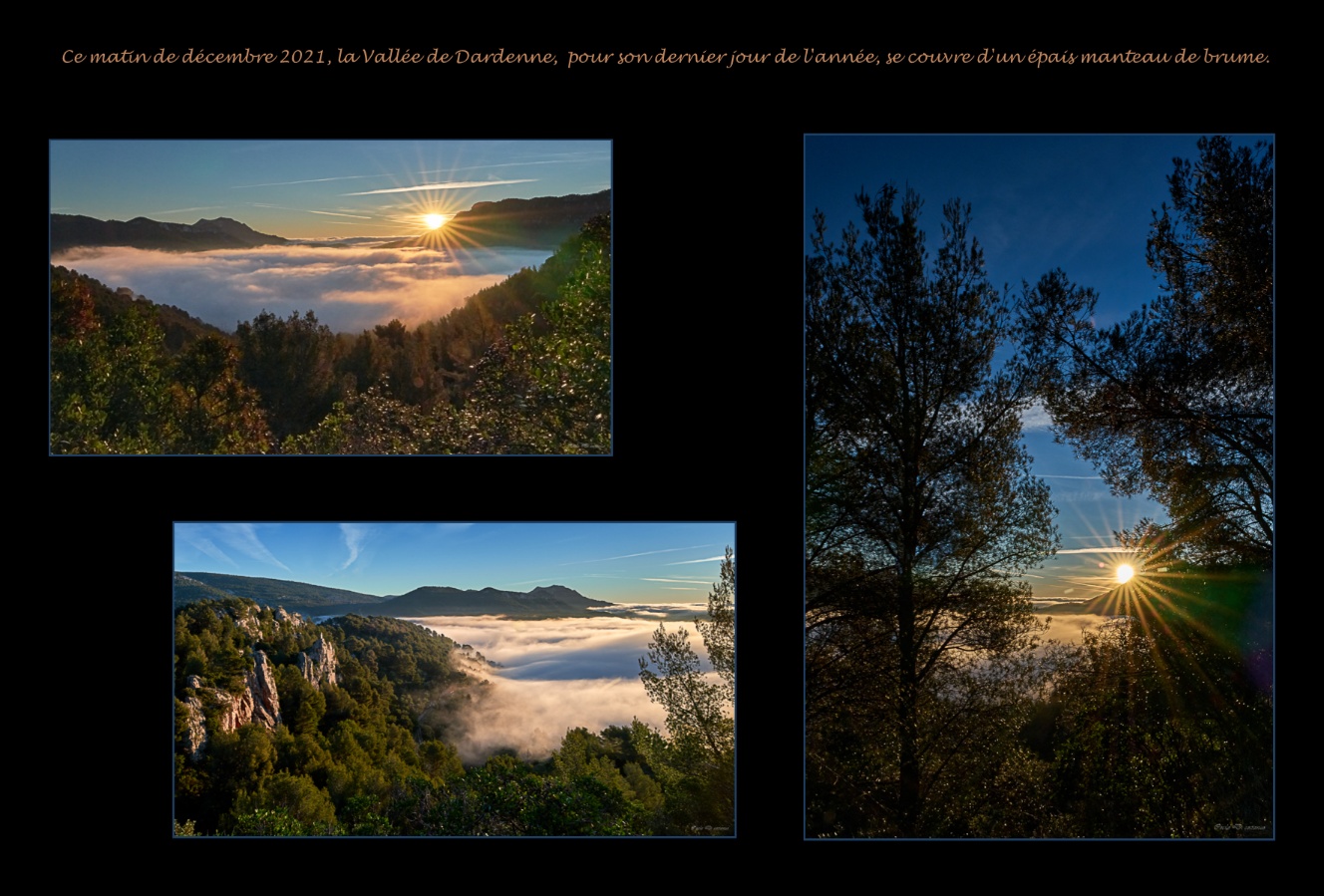

Ce matin de décembre 2021,

la Vallée de Dardennes,

pour son dernier jour de l'année,

se couvre d'un épais manteau de brume.

La Brume du dernier jour © Cécile Di Costanzo

La Brume du dernier jour © Cécile Di Costanzo

“Ces dernières années, les programmes de plantation d’arbres à grande échelle ont vu leur succès exploser en tant que moyen de lutte contre la crise climatique”, explique Josh Toussaint-Strauss, journaliste pour The Guardian. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du quotidien anglais, la reforestation comme solution pour lutter contre le réchauffement climatique est remise en cause.

Chênes lièges à la source Charlois - Photo Marie-Hélène Taillard

Chênes lièges à la source Charlois - Photo Marie-Hélène Taillard

Le reportage tend à démontrer que l’argument selon lequel “les arbres absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone de l’atmosphère, nous apportent de l’oxygène à respirer et sont des écosystèmes vraiment étonnants”, même s’il est en partie vrai, est à prendre avec des pincettes. Il en va de même avec la reforestation comme unique solution pour vaincre la crise écologique.

Le bon endroit et le bon arbre

Pour que cette reforestation soit efficace et non pas dangereuse, il faut qu’elle soit faite avec prudence. Il faut choisir le bon endroit et le bon arbre.

Pour illustrer ces propos, le journaliste du Guardian prend l’exemple de Yatir Forest, la plus grande “forêt plantée” d’Israël. En tout, ce sont des millions d’arbres qui ont été plantés dans cette partie du désert, mais ces “4 millions d’arbres entraînent une surchauffe de la planète”, notamment à cause du choix de l’endroit de replantation.

En cause : un phénomène appelé “l’effet albedo”, c’est-à-dire :

Le fait que la capacité d’une surface à réfléchir la chaleur dépend de sa couleur. La surface désertique claire qui existait auparavant renvoyait donc davantage les rayons du soleil que le couvert forestier plus sombre qui l’a remplacée.

De plus, “planter dans un type de sol mal adapté, à proximité d’un trop grand nombre d’animaux de pâturage ou sous un mauvais climat, constitue autant de risques de voir des arbrisseaux mourir très rapidement”.

Un mauvais choix d’emplacement pourrait, comme à Cumbria, en Angleterre, “épuiser les nappes phréatiques, assécher les cours d’eau et détruire les tourbières, avec pour conséquence, outre la destruction de cet important écosystème, la libération des énormes réserves de carbone qu’elles emprisonnent”.

Le choix du lieu de la replantation d’arbres est donc crucial. Selon certains spécialistes, l’endroit idéal serait les villes. En effet, “les arbres contribuent à réduire le bruit, à améliorer la qualité de l’air, à prévenir les inondations, à fournir de l’ombre et même à améliorer l’impression de bien-être physique et psychologique”.

Biodiversité

Un autre problème survient quand il est question de reforestation : la “monoculture”, qui consiste en la plantation d’une seule et même espèce d’arbre. Cela entraîne plusieurs problèmes : “moins de dioxyde de carbone est ainsi emprisonné, ce n’est pas bon pour la biodiversité, et cela rend les arbres très sensibles aux maladies”. La vidéo explique que “ce sont les écosystèmes, et pas seulement les arbres, qui capturent et stockent le CO2, et plus l’écosystème est varié, plus il fixe solidement de grandes quantités de dioxyde de carbone”.

Attention également à ne pas planter le mauvais type d’arbre. The Guardian prend l’exemple de l’Afrique du Sud, où, “à cause de l’introduction d’espèces non indigènes d’acacia, cet arbre très envahissant a pris le dessus sur les autres variétés dans des zones très vastes, en particulier sur des landes et prairies très précieuses”.

Si le phénomène de “reforestation de masse” a pris de l’ampleur ces dernières années, il pourrait donc devenir dangereux pour la planète. Comme il est dit dans la vidéo, “ce n’est pas parce que tout le monde peut planter un arbre qu’il faut forcément le faire”. La reforestation à grande échelle ne serait pas la solution pour remplacer les arbres perdus au cours des siècles ou régler le problème climatique.

Chaque année, 10 milliards d’arbres disparaissent à cause d’incendies ou victimes de la déforestation. Mais, selon la vidéo du Guardian, il faudrait plutôt protéger les forêts existantes. Un argument est avancé : “Les forêts savent très bien se régénérer et s’étendre par leurs propres moyens”, la solution serait la reforestation naturelle, mais pour cela, il faudrait “laisser suffisamment d’espace autour des forêts déjà existantes pour qu’elles puissent s’étendre naturellement”.

Par Estelle Debouy

À une époque où certains se demandent pourquoi il faut encore lire les textes de l’Antiquité, il ne me semble pas inutile de rappeler pourquoi il est encore possible de les lire. En effet, si rien ne s’interpose entre l’auteur contemporain et son livre, si le texte est celui que l’auteur a définitivement écrit, exception faite des fautes d’impression ou autres coquilles, des siècles séparent les éditions contemporaines du texte écrit par ces auteurs qui vivaient bien avant notre ère. Comment est-il donc possible de lire encore les textes de l’Antiquité aujourd’hui ?

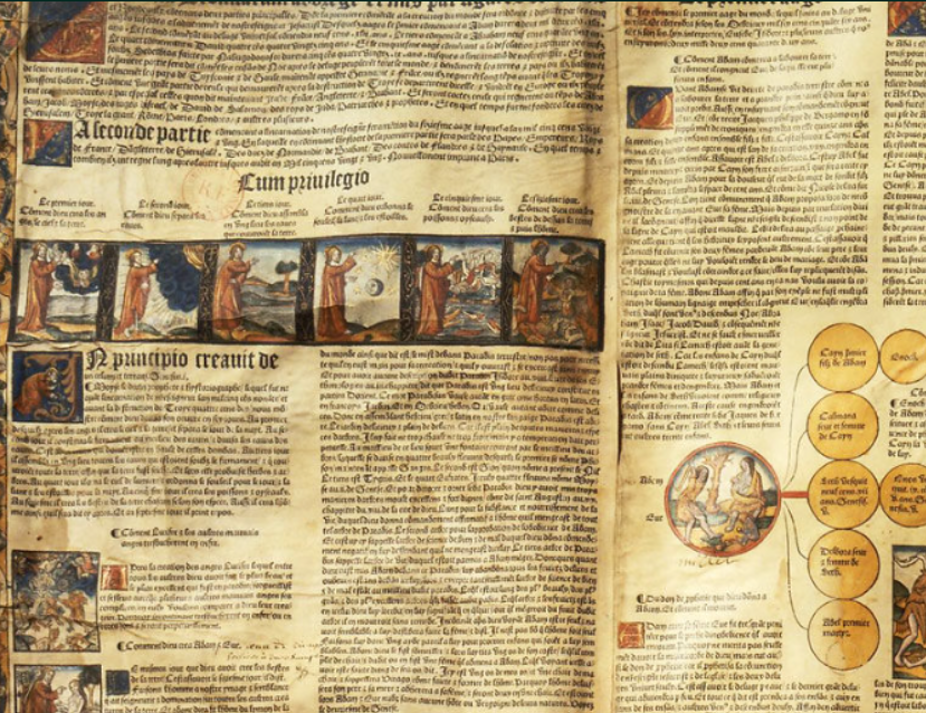

Rouleau imprimé, Cronica cronicarum. Paris, François Regnault et Jacques Ferrebouc pour Jean I Petit, 1521 - Vélin 55 x 531 cm. BnF, Réserve des livres rares, Rés. Vélins-15 et 16

Rouleau imprimé, Cronica cronicarum. Paris, François Regnault et Jacques Ferrebouc pour Jean I Petit, 1521 - Vélin 55 x 531 cm. BnF, Réserve des livres rares, Rés. Vélins-15 et 16

Un changement… de taille

Le premier événement majeur pour la transmission des textes de l’Antiquité se produit entre le IIe et le IVe siècle de notre ère : le rouleau est abandonné au profit du codex, livre qui a à peu près l’apparence qu’on lui connaît aujourd’hui. Il est beaucoup moins volumineux que le rouleau, donc plus facile à manipuler -

Le Banquet de Platon devait tenir sur un rouleau de 7 m ! – et pouvait contenir davantage de texte. Voici ce qu’écrit à ce sujet le poète Martial dans ses Épigrammes (I, 2, 1-4) :

« Toi qui souhaites avoir partout avec toi mes petits livres et qui les veux comme compagnons pour un long voyage, achète ceux que le parchemin condense en de courtes pages. Réserve ta bibliothèque aux gros livres, moi je tiens dans une seule main. »

Mais le passage d’un support à l’autre signifie qu’il fallut transcrire toute la littérature ! Ce fut le premier filtre par lequel les textes classiques durent passer.

C’est entre le IXe et le Xe siècle qu’on trouve le deuxième filtre majeur par lequel la littérature classique est passée : il s’agit de la translittération, c’est-à-dire le passage de l’onciale (graphie créée à partir de la majuscule) à la minuscule. L’onciale, même si elle était d’un excellent effet, était si grande qu’une page ne pouvait contenir que peu de texte. Quand la matière première se fit plus rare, on adopta pour le livre l’écriture utilisée pour les lettres, documents, rapports, à savoir la minuscule qui présentait, en outre, l’avantage de pouvoir être écrite très vite, contrairement à l’onciale, longue à tracer.

Cette dernière fut progressivement abandonnée et, à la fin du Xe siècle, elle n’était plus utilisée que pour des ouvrages liturgiques particuliers ou pour le début des livres ou des chapitres.

En translittérant, le copiste faisait parfois des erreurs et, en de nombreux endroits, on trouve dans tous les manuscrits existants les mêmes fautes, qui semblent provenir d’une source unique : on admet donc qu’on ne faisait qu’une translittération d’un livre en onciale, mis ensuite au rancart, de sorte que le témoin en minuscule devenait la source de toutes les autres copies.

La transmission de certains textes ne tient qu’à un fil : si certains auteurs étaient si solidement ancrés dans la tradition littéraire et scolaire que leur survie ne faisait plus aucun doute (c’est le cas notamment de Virgile, Horace, Juvénal, Cicéron, Salluste, Pline l’Ancien, etc.), d’autres au contraire ne nous sont parvenus que de façon extraordinaire. C’est le cas, par exemple, du manuscrit du Ve siècle de la cinquième décade de l’historien latin Tite-Live qui parvint jusqu’au XVIᵉ siècle sans avoir même été copié.

Au XIIIe siècle, le patrimoine classique connaît de nouvelles avanies : on abandonne la fréquentation des Anciens pour des manuels plus pratiques qui n’en conservent que des extraits ou des exempla. Puis, avec la chute de Constantinople, la tradition philologique passe aux mains des humanistes italiens.

C’est l’époque de la redécouverte de la culture classique. L’érudit de la fin de la Renaissance avait accès à presque autant d’œuvres grecques et latines que nous aujourd’hui. Les traductions (du grec en latin, et du grec et du latin vers les langues nationales) avaient mis une bonne partie de la littérature antique à portée du grand public.

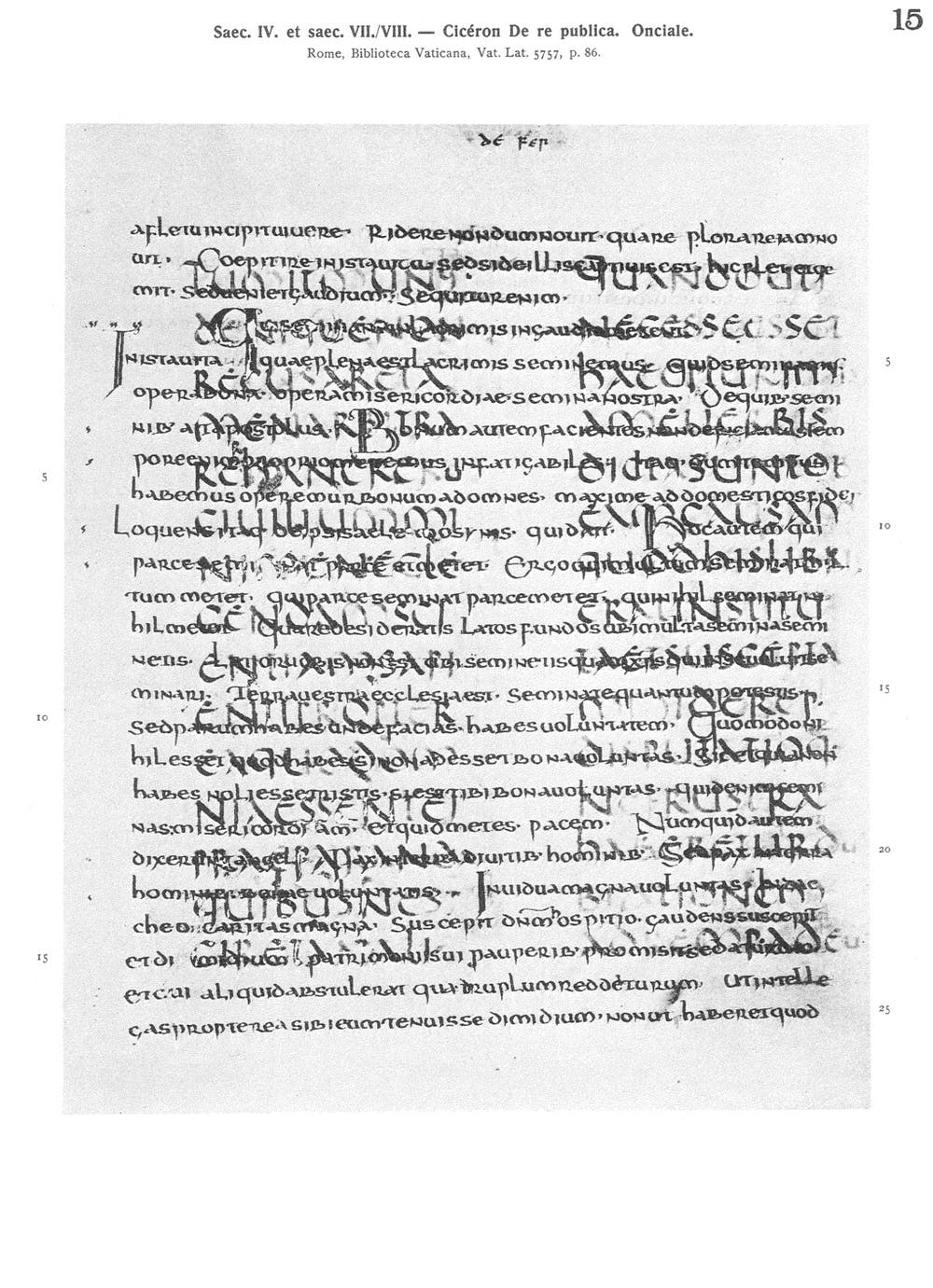

Depuis la fin du XVIIe siècle, rares sont les découvertes d’un texte ancien inconnu. Néanmoins au XIXe siècle une nouvelle série de découvertes s’amorça quand on comprit que des textes classiques étaient encore dissimulés dans l’écriture inférieure des palimpsestes. Du grec palin (de nouveau) et psao (gratter), ce terme désigne « ce qu’on gratte pour écrire de nouveau ». Ce sont donc des manuscrits dont l’original a été lavé pour faire place à une œuvre plus demandée. On découvrit ainsi sous le commentaire de Saint Augustin sur les psaumes le De Republica de Cicéron qu’on croyait définitivement perdu !

Palimpseste du De Republica de Cicéron (IVᵉ siècle et VII–VIIIᵉ siècle). MS. Vat. Lat. 5757, Biblioteca vaticana, Author provided

Palimpseste du De Republica de Cicéron (IVᵉ siècle et VII–VIIIᵉ siècle). MS. Vat. Lat. 5757, Biblioteca vaticana, Author provided

Des copies médiévales aux éditions imprimées d’aujourd’hui

Comment passe-t-on des textes copiés et recopiés dans des manuscrits par les savants du Moyen Âge et de la Renaissance aux textes qui se trouvent sur les rayons de nos bibliothèques ? C’est là qu’intervient le travail de l’éditeur.

Éditer, c’est retrouver une tradition, c’est essayer de remonter de nos documents à l’original dont on est séparé par des intermédiaires plus ou moins nombreux, parfois perdus ou fragmentaires. Cette attitude « scientifique » du philologue est assez récente puisqu’il faut attendre le XIXe siècle pour voir apparaître, grâce à Lachmann, la critique des textes, c’est-à-dire la reconstitution des témoins perdus et le classement comparé des variantes. Il s’agit de reconstruire un texte ancien à partir de l’étude comparative de l’ensemble de la tradition manuscrite par laquelle il nous est parvenu.

Malheureusement, on ne peut jamais remonter à l’original, mais au terme d’une recherche qui s’apparente un peu à une enquête, on est en mesure de reconstituer ce qu’on estime être le texte original. Cette reconstitution se présente sous la forme d’un schéma qu’on appelle stemma, sorte de tableau généalogique des manuscrits sources d’une même œuvre. On distingue deux cas de figure quand on cherche à remonter à l’original d’un texte : ou bien il est possible de consulter les manuscrits qui contiennent l’œuvre de l’auteur (transmission directe), ou bien les manuscrits sont perdus et il faut aller à la pêche aux fragments disséminés çà et là (transmission indirecte).

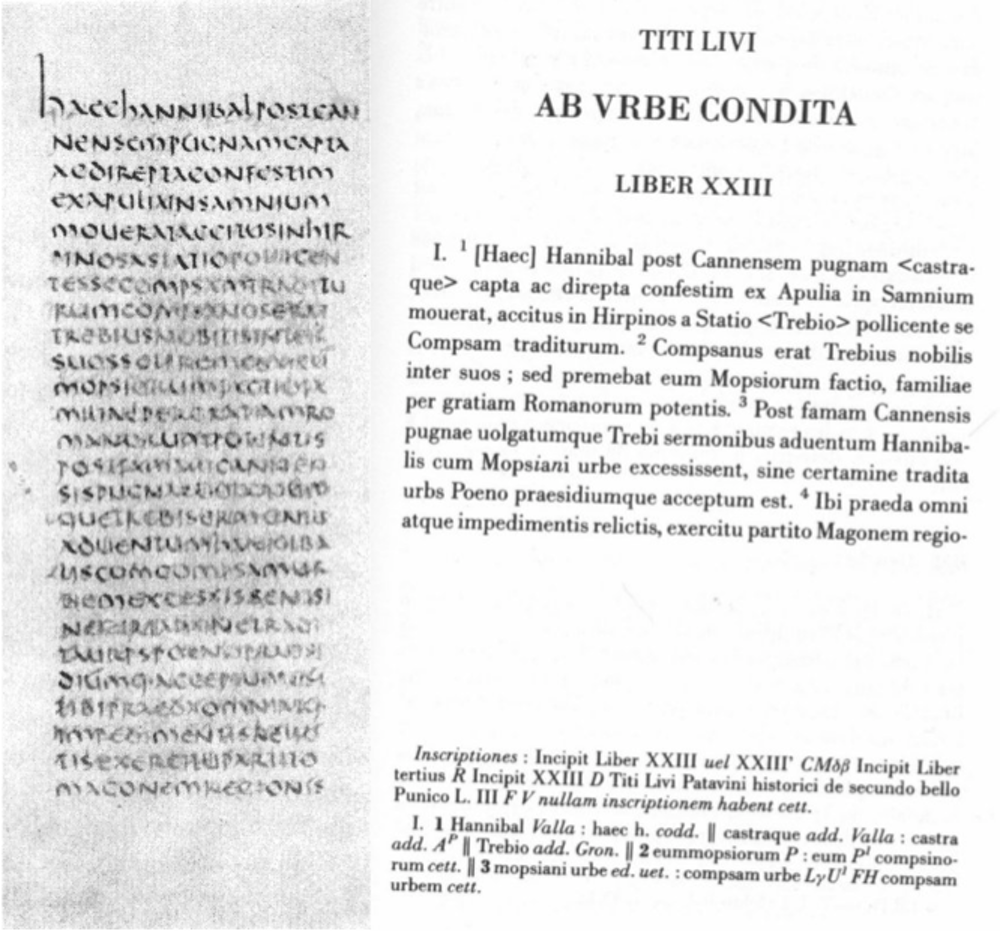

À titre d’illustration, examinons pour terminer le travail de l’éditeur du texte de Tite-Live : il a pour tâche de consulter tous les manuscrits de l’auteur qui sont parvenus jusqu’à nous afin d’établir le texte qu’il estime le plus juste. Voici un manuscrit de Tite-Live (l. XXIII) du Ve siècle (planche XI), conservé à la BNF sous la cote MS. lat. 5730 (fol. 77v), et voici, en regard, le texte édité aux Belles Lettres (2003).

Manuscrit de Tite-Live (l. XXIII) du Vᵉ siècle. MS. lat. 5730 (fol. 77v), BnF, Author provided

Manuscrit de Tite-Live (l. XXIII) du Vᵉ siècle. MS. lat. 5730 (fol. 77v), BnF, Author provided

Comme l’indiquent les crochets droits, l’éditeur de Tite-Live, Paul Jal, ne conserve pas le premier mot Haec qu’on trouve pourtant dans le manuscrit.

Et comme l’indiquent les crochets pointus, Paul Jal ajoute le mot castraque qu’on ne trouve pas dans le manuscrit ; il suit en cela la conjecture de l’éditeur Valla (c’est ce qu’il note en bas de page dans ce qu’on appelle un apparat critique).

Le travail du philologue est donc le dernier maillon dans la longue chaîne de la transmission des textes antiques jusqu’à nous. Le défi qu’il doit relever aujourd’hui se situe dans le passage de l’imprimé au numérique. Les avantages d’une édition numérique sont nombreux : non seulement le texte lui-même peut être enrichi de commentaires, traductions multiples, annotations grammaticales, métriques, etc. mais, grâce à l’encodage TEI.xml (la Text Encoding Initiative a pour objet de fournir des recommandations pour la création et la gestion sous forme numérique de tout type de données créées et utilisées par les chercheurs en sciences humaines, comme les sources historiques, les manuscrits, les documents d’archives, les inscriptions anciennes, etc.), le texte et son apparat peuvent être transformés en une base de données complète consultable par le lecteur en fonction de ses besoins.

Or, il n’existe encore que très peu d’éditions critiques numériques qui présentent à la fois un appareil critique complexe et argumenté s’inscrivant dans la longue tradition philologique et un jeu de données permettant l’analyse et l’interprétation.

Droits d'auteur © 2010–2021, The Conversation France (assoc. 1901)

Publié le 10 décembre 2021 à 07h30 Par Catherine Pontone

Avant la fusion souhaitée à horizon 2024, le comité de pilotage a examiné jeudi le partage des compétences du développement économique et des transports.

La volonté actée, au 1er avril 2021, a été réaffirmée, hier matin, lors d’un point presse, par le maire de Toulon, président de la Métropole TPM, Hubert Falco, et André Garron, maire de Solliès-Pont, président de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau. Étaient présents les 17 maires ou leurs représentants réunis au sein du deuxième comité de pilotage (Copil), depuis avril au siège de la CCVG.

Fort, équilibré et solidaire"

"Nous sommes bien dans un esprit de coopération et de volonté commune de construire un territoire fort, équilibré et solidaire sur un bassin de vie qui est complémentaire (441.000 habitants pour la Métropole et 31.000 pour la CCVG, Ndlr). Cette fusion doit être un plus pour la vie des gens et l’intérêt général. Et ce, avec pour exigence de préserver l’identité de chaque commune tout en ayant ensemble une vision territoriale", a insisté le président de Toulon Provence Méditerranée. Les membres du Copil se sont penchés sur les transferts et les compétences sur lesquelles ont travaillé les services respectifs de chacune des deux intercommunalités. "Compétence par compétence, nous examinons les avantages et les inconvénients", a précisé Hubert Falco.

Un "travail de fond" nécessaire sur les chantiers organisationnels et financiers. La raison? Les compétences métropolitaines sur le territoire de la Vallée du Gapeau sont détenues soit par les communes, soit par la communauté de communes, soit partagées entre communes et communauté.

Sans surprise, le développement économique et les transports entreront dans les compétences transférées à horizon 2024. Développer les activités économiques c’est bien, résoudre la problématique du foncier dans les zones d’activités attractives, c’est mieux. Le comité de pilotage a, aussi, discuté sur certains transferts de compétences importantes en matière culturelles et sportives.

Comme au sein de la Métropole, les communes vont garder certaines de leurs spécificités.

Quatre compétences et équipements resteront gérés par les communes de la vallée du Gapeau: le transport scolaire, la sécurité, deux grandes surfaces sportives, propriétés intercommunales (le gymnase Saint-Cast et le complexe sportif "Christophe Dominici" à Solliès-Pont), et le social. "Le maire est le mieux placé pour gérer le social dans sa commune", a rappelé Hubert Falco. "Le centre intercommunal de l’action sociale va, ainsi, disparaître avant la fusion. Et les organismes qui étaient gérés vont revenir aux communes", a précisé André Garron. "L’avenir sera territorial. Si on veut peser sur les compétences régaliennes, il faut être fort sur le territoire", a insisté le maire de Toulon.

Face à une situation sanitaire qui se dégrade depuis plusieurs semaines dans le département, l’obligation du port du masque a été étendue à l’ensemble des lieux publics de toutes les communes du Var par arrêté préfectoral.

Une décision qui intervient alors que le taux d’incidence dépasse aujourd’hui les 520 pour 100.000 habitants dans le Var avec une pression sur le système sanitaire du département qui s’accentue.

Dans ce contexte, "en concertation avec les autorités sanitaires et les collectivités et afin de freiner la propagation de l'épidémie, le port du masque est obligatoire en extérieur sur l'ensemble des 153 communes du Var, ainsi que dans tous les établissements recevant du public, y compris ceux soumis au passe sanitaire", a décrété le préfet du Var.

Cette obligation concerne toute personne de 11 ans et plus, à compter du samedi 11 décembre 2021 jusqu'au 7 janvier 2022 inclus.

Le port du masque reste obligatoire en intérieur dans les lieux clos tels que les locaux professionnels, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement, y compris les établissements soumis au passe sanitaire.

Rappelons les exceptions, l’obligation de port du masque ne s’applique pas:

-dans les espaces naturels, plages et forêts

-aux personnes pratiquant une activité sportive et aux usagers des deux-roues

-aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus