Liste des liens

La Nationale 7 c'est avant tout la route des vacances : d'abord route impériale, puis royale et enfin nationale, appelée "la Route bleue", elle est un grand témoin de l'Histoire de la France. Depuis la Porte d'Italie à Paris jusqu'à Menton dans les Alpes-Maritimes, elle s'étend sur 1000 km. A elle seule, elle raconte 2000 ans d'Histoire de la capitale jusqu'au Sud.

Vestige de la voie aurélienne à Saint-Maximin

Vestige de la voie aurélienne à Saint-Maximin

Les premiers fondements de cette route mythique datent de l'époque romaine. Bien que la Gaule dispose déjà d'un réseau de chemins primitifs, celui-ci ne répond qu'à un usage local. Rome contribue à le régionaliser et, surtout, à le modifier en fonction de ses priorités militaires de ravitaillement. Le sentier gaulois retranché se transforme alors en un axe majeur. C'est depuis Lyon (Lugdunum en latin), cité fondée en 43 av. J.-C. par Lucius Munatius Plancus, alors gouverneur de la Gaule que partent les voies romaines pour se disséminer dans tout le pays. La voie de la rive gauche du Rhône (qui relie Orange à Valence, et Vienne à Lyon) est l'une des premières voies romaines et l'ancêtre de la Nationale 7 ! En effet, le tracé des premières routes romaines ne se limite, au départ, qu'au sud-est de la Gaule, ce qui comprend aujourd'hui l'axe Nice (Nicaea), Antibes (Antipolis), Fréjus (Forum Julii) ou encore Aix (Aquae Sextiae) par ce qu'on appelait à l'époque la Via Aurélia ou voie Aurélienne. La Via Aurelia a été mise œuvre à partir de 241 av. J.-C. par le consul Caïus Aurelius Cotta. Elle partait de Rome, longeait la côte occidentale de la péninsule italienne et passait par Pisae (Pise) pour arriver à Luna (Luni).

Guide des chemins de France

Guide des chemins de France

Il faut ensuite attendre le XVIe siècle et l'affirmation de l'État moderne pour que le développement des routes connaisse un regain d'intérêt et, avec elle, la RN7. C'est d'ailleurs un ouvrage : "Le Guide des Chemins de France" publié par Charles Estienne, imprimeur royal, en 1552 qui l'illustre bien. Dans son ouvrage, voici comment il qualifie ce qui est pour nous aujourd'hui la Nationale 7, indémodable route bleue des vacances : "A Lyon, le Grand chemin".

Du XVIIe au XIXe siècle, l'ancêtre de la Nationale 7 ne cessera de se rapprocher de son schéma actuel, via les différents projets d'états de la grande voirie de Sully, de Jean-Baptiste Colbert et la formation d'un corps d'ingénieurs des Ponts et Chaussées. A ce propos, l'Ecole des ponts et chaussées a été créée en 1747 par Daniel-Charles Trudaine sous le nom d'"École royale des ponts et chaussées" afin de former les ingénieurs du corps des ponts et chaussées. Elle est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de France.

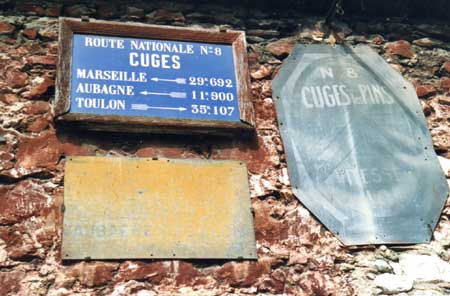

Panneau route nationale n°8 à Cuges

Panneau route nationale n°8 à Cuges

C'est en 1824 que la Route impériale n°8 (1456 km), appellation donnée depuis Napoléon, devient la Route royale 7, désignant l'itinéraire allant de Paris à la ville d'Antibes et jusqu'en Italie. Puis, c'est sous la IIIe République, en pleine révolution industrielle, qu'elle devient "route nationale 7".

Entre les années 1940 et 1960 le pays est en pleine croissance. Bien que les congés payés soient nés en 1936, on voyageait essentiellement en train jusqu'aux années 1950-1960. Les deux voitures qui contribuent à motoriser véritablement la France, ce sont la petite Renault 4CV (qui date de 1946) et la Citroën 2CV (1948), qui permettent progressivement à tout le monde de partir en vacances. Car c'est aussi cela que symbolise la Nationale 7 : le départ pour les vacances et par là même le défilé des automobiles. On peut dire qu'elle est un témoin symbolique de l'histoire de l'automobile tant elle fut traversée par tous les modèles, devenus aujourd'hui de véritables objets de collection. Dans cette période de séduction entre le pilote et son engin, pensons à la "reine de la route" incarnée par la Citroën Traction DS, mais aussi la fameuse 2CV. Pensons aussi à la Renault 4CV, aux grosses frégates, à la Dauphine, à la Simca 5, à la Vedette, à l'Aronde, à la Juvaquatre ; à la P60, aux Panhard, aux Peugeot dont l'inoubliable 204 et combien d'autres…

Borne Nationale 7

Borne Nationale 7

De nos jours, elle est débaptisée sur bons nombres de ses tronçons, déclassée en départementale depuis 2006. En effet, dès que l'autoroute a été mise en service dans les années 1960-1970 (notamment l'A6 et l'A7), la Nationale 7 est entrée dans une espèce de léthargie, ne se cantonnant plus qu'au trafic local. De nombreux départements ont débaptisé leur tronçon de RN7, la reléguant à une départementale comme une autre. En tout, ce sont les 2/3 de la Nationale 7 qui ont été transformés en routes départementales.

La Métropole modifie les conditions d’accès aux onze déchetteries du territoire. Désormais, on peut jeter dans la commune voisine… mais avec une nouvelle carte.

Publié le 08 janvier 2022 à 08h45 Par P.-H.C.

Double actualité pour les déchetteries des douze communes de la Métropole. Les règles d’usage changent. Désormais, avec une nouvelle carte que commence à diffuser la collectivité, on va pouvoir jeter hors de sa commune de domicile.

" Il y a deux stratégies, explique Gilles Vincent, vice-président de TPM en charge du développement durable. La première, c’est de permettre à tous les habitants de la Métropole de fréquenter n’importe quelle déchetterie – hormis celle de Saint-Mandrier qui est trop petite. Ça veut dire par exemple qu’un Seynois peut aller à la déchetterie de Toulon parce qu’elle se trouve à côté de chez lui."

Idem si un Gardéen est plus proche des bennes pradétanes que de celles de sa propre commune. Plutôt malin si on regarde l’emplacement des structures et les trajets qui vont pouvoir être réduits. Comme de toute façon, les filières de traitement sont les mêmes après le passage par la case déchetterie, le distinguo n’a pas de sens.

Favoriser le contrôle

Mais la logique des élus ne vise pas uniquement à rendre plus facile la vie des administrés. Cette nouvelle carte a une autre vertu. "Elle est reliée un système informatique qui va permettre de contrôler les dépôts" se réjouit Gilles Vincent. Pas question évidemment de fliquer les volumes de feuilles mortes que vous ramassez, le nombre de capsules de café que vous consommez ou le rythme auquel vous changez de four micro-ondes. Ce n’est pas ce que la métropole veut garder à l’œil.

Déchets verts... et travail au noir

"Lorsqu’on va constater qu’un usager revient un peu trop souvent, on va se poser la question de savoir si cette personne n’est pas un entrepreneur déguisé ou quelqu’un qui travaille au noir, explique Gilles Vincent. Si quelqu’un nous amène trois fois par semaine et toute l’année des déchets du BTP, c’est clair qu’il ne s’agit pas d’un ménage. Or je rappelle que les déchetteries ne sont compétentes que sur les ordures ménagères, c’est-à-dire celle produites par les ménages."

Sans s’étendre sur l’étendue des abus qu’elle soupçonne, la Métropole veut se donner les moyens d’en avoir le cœur net. "On voit beaucoup de monde passer avec des gros véhicules, qui ne sont pas sérigraphiés et qui viennent souvent, soit pour des déchets verts, soit pour des gravats, soupire Gilles Vincent. Cette carte permettra de contrôler."

Pour l’instant, les professionnels sont encore autorisés à déposer dans la plupart des déchetteries (1) de TPM (hors BTP depuis 2019) avec des limites et contre facturation mais la logique veut qu’à terme, ils soient orientés vers des filières spécialisées et laissent les structures collectives aux particuliers.

Où vont les déchets verts?

Les déchets verts sont transportés vers les plateformes de compostage collectif pour être valorisés. Les pôles de valorisation, situés à l’ouest de Toulon et Toulon, envoient leurs déchets verts sur la plateforme de compostage Veolia située à Signes .

Celles situées à l’est de Toulon utilisent la plateforme de compostage gérée par SEF Environnement située à Cuers. Les gravats sont transportés sur les sites de Lafarge Granulat ou de Veolia Propreté à La Seyne-sur-Mer, pour valorisation.

Les encombrants en mélange et les encombrants bois sont transportés en centre de tri, puis valorisés ou mis en décharge. La ferraille est traitée par Azur métaux (à Toulon) ou MJS Récupération (à La Seyne-sur-Mer) pour valorisation. Le verre plat est transporté vers Paprec, à La Seyne-sur-Mer pour être trié puis valorisé. Les déchets dangereux sont pris en charge par les éco organismes spécialisés.

- L’accès des professionnels est interdit dans les déchetteries de Toulon-Ollioules, la Seyne-sur-Mer, Six-Fours et l’aire de déchets verts d’Ollioules.

- Les dépôts pros sont limités à 2m3 par jour à Saint-Mandrier, 2m3 par jour, trois fois par semaine à La Valette et à La Garde, 1m3 par jour au Pradet et 2m3 par jour à Hyères.

- A partir du mois d’avril, il faudra avoir la nouvelle carte pour entrer dans les 11 déchetteries de TPM. (Photos Luc Boutria).

Comment y accéder ou renouveler son accès?

Les cartes d’accès actuelles restent valables jusqu’au 1avril 2022, cependant, afin d’éviter les bouchons (qui pourraient arriver en même temps que l’afflux printanier de déchets verts), TPM invite les usagers à rapidement demander une nouvelle carte. C’est faisable sur Internet ou à votre déchetterie.

Sur internet

TPM a mis en place une plateforme numérique (www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr). Il vous sera demandé une version numérique de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de trois mois (ex.: facture téléphone, électricité, Internet…) et la carte grise de votre ou de vos véhicule(s).

En déchetterie

Autre solution, amener son actuelle carte en déchetterie pour déclencher son renouvellement.

Les hauteurs du quartier de Tourris, entre le Revest et La Valette, abritent les vestiges d’une place forte abandonnée à l’époque médiévale.

Sur les hauteurs de Tourris, une place forte qui a périclité il y a plus de cinq siècles. Photo N.B.

Sur les hauteurs de Tourris, une place forte qui a périclité il y a plus de cinq siècles. Photo N.B.

Publié le 08 janvier 2022 à 14h10 Par Nathalie Brun nbrun@nicematin.fr

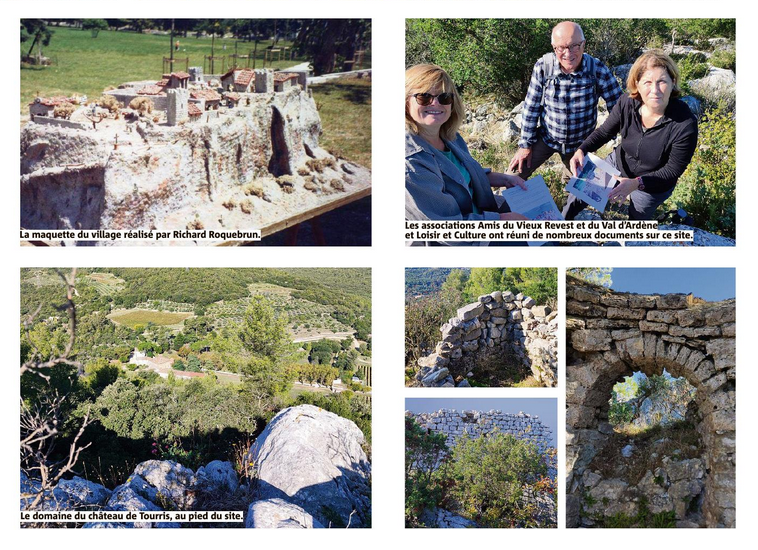

La Vieille Valette, appelée aussi "Vieux Tourris", sur les hauteurs du mont Combe, à cheval entre le Revest-les-Eaux et La Valette-du-Var, abrite les vestiges d’un village médiéval fantôme. Des ruines étonnantes perchées à flanc de falaise, dont la construction remonterait au moins à l’époque gallo-romaine, d’après les historiens locaux.

Passé les norias de camions qui s’acheminent vers l’énorme carrière de Tourris où la blanche roche de calcaire urgonien participe à l’édification du polder monégasque et abreuve la filière du bâtiment, il faut trouver le raidillon qui grimpe vers l’oppidum, et s’infiltrer entre les bouquets d’olivastres et de chênes masquant une draille fréquentée par des bipèdes depuis la nuit des temps.

"Le site aurait été abandonné entre les XIVe et le XVe siècles. Les dernières fouilles archéologiques ont eu lieu dans les années 60", expliquent Marie-Hélène Taillard et Patricia Aude-Fromage, respectivement présidentes des associations Loisir et Culture et Les Amis du Vieux Revest et du Val d’Ardène, qui nous guident dans cette ascension vers les falaises escarpées où se juche, dans les effluves de thym, l’antique petite place forte.

Des premiers vestiges signalés en 1897

Ce bourg fortifié culminant à 470 mètres d’altitude, a fait l’objet de longues recherches des bénévoles qui y organisent des balades guidées. Les premiers vestiges archéologiques découverts à La Vieille Valette auraient été signalés dès 1897.

Les relevés des fouilles réalisées en 1965, édités par le Centre archéologique du Var, font état de silex taillés et de haches de pierre polies, d’un crâne humain accompagné de fragments de poteries de l’âge du Fer, et dans les différents niveaux des fonds de cabanes, des vestiges de poteries de l’âge de Fer mais aussi de l’époque carolingienne et du Moyen Âge.

L’origine du site débuterait dans deux petites grottes au pied de la falaise, entre 750 et 450 avant notre ère.

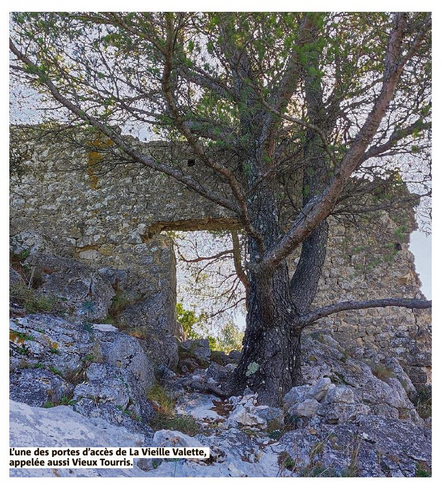

Des restes d’habitations, noyés dans la végétation

Ouvrant un épais mur d’enceinte éboulé, deux portes au moins y donnaient accès par un chemin relié au château de Tourris qu’on aperçoit en contrebas. À l’intérieur du bourg fortifié, on repère encore les fondations de trois tours carrées qui sont peut-être à l’origine du nom de Tourris, une petite citerne et des restes d’habitations, noyés dans la végétation, au milieu d’un chaos de blocs de pierres retournés par les sangliers...

L'une des portes d'accès de La Vieille-Valette, appelée aussi Vieux Tourris - Photo Nathalie Brun

L'une des portes d'accès de La Vieille-Valette, appelée aussi Vieux Tourris - Photo Nathalie Brun

"Le village aurait périclité dès la fin du XIIIe siècle, tandis que La Valette, bâtie au bord de la route dans la plaine, prospérait. En 1315-1316, Tourris ne comptait que 25 feux de queste, tandis que La Valette en abritait 92."

Les ruines très endommagées d’une petite chapelle, orientée est ouest – le chœur vers Rome – sont toujours visibles. "On y distinguait encore, il y a quelque temps, une étoile de Salomon à cinq branches", raconte Marie-Hélène Taillard. Difficile d’en retrouver la trace.

Laurent Germain mentionne ce vieux lieu de culte dans Histoire de La Valette: "Le bourg s’agrandit hors des remparts devenus trop étroits et l’on bâtit sous le vocable de Sancti Johannis de Turris, la chapelle dont la forme souterraine rappelle les églises des premiers siècles de l’ère chrétienne."

Des vieilles histoires autour du village oublié

Les Amis du Vieux Revest et du Val d’Ardène ont aussi répertorié les vieilles histoires autour du village oublié. Il serait hanté par une dame blanche, Béatrix, fille d’un seigneur de Tourris que son amour impossible pour le pastre local aurait conduit au couvent de l’Almanarre. Mais aussi par un vieux loup solitaire, qui serait de retour…

Fantômes et héros du passé, comme le capitaine de Nas, à l’origine d’une lignée d’officiers de La Royale, qui avait fait construire le château de Tourris au moment de son mariage, en 1568. Et bien sûr l’attachant brigand Gaspard de Besse qui aurait aménagé une cachette dans "Le trou de Gaspard", sous la falaise.

"De nombreux villages de Provence ont aussi leur Trou de Gaspard, autant que de Fontaines de la reine Jeanne ou de Châteaux du roi René… Mais quand on se souvient que Gaspard fut arrêté tout près, à La Valette, que l’un des trois hameaux de Tourris est celui des Bouisses, du nom d’une famille qui vivait là, et que Gaspard de Besse était en réalité Gaspard Bouisse… ", relève pertinemment un vieil ami du Revest.

D’autres personnages hauts en couleur et plus contemporains ont marqué indélébilement la mémoire des lieux, comme le pittoresque aubergiste moustachu, Jean Baudissère, surnommé "Le Gaulois". Ou encore Fine, l’ancienne gardienne du château, ex-résistante et bergère ombrageuse, réputée pour avoir la gâchette facile.

Le vieux village et les Amis du Vieux Revest - Photos Nathalie Brun

Le vieux village et les Amis du Vieux Revest - Photos Nathalie Brun

Revestou.fr, un musée virtuel

Une importante documentation est, entre autres, dédiée à Tourris et à La Vieille Valette sur le site des associations locales Les Amis du Vieux Revest et du Val d’Ardène, créée en 1986 par Charles Aude, et Loisir et Culture: revestou.fr.

Un véritable musée virtuel, qui rassemble une masse d’informations, de documents d’archives, de photographies anciennes et récentes, de témoignages sur l’histoire de la commune et de ses environs: hameaux, quartiers, sources, fleuve du Las et ses affluents, grottes, avens, mines, sablières, carrières, moulins, châteaux, verrerie, barrage, artistes ou figures locales, cartes, généalogies et actualités… Un site également doté d’un forum et qui s’enrichit en permanence, grâce aux recherches et collectes des bénévoles, appuyées par un réseau de spécialistes.

20.000 documents, des animations, des balades...

Un patrimoine naturel et culturel d’une étonnante richesse que ces bénévoles passionnés, qui ne gèrent pas moins de 20.000 documents en stock, s’appliquent à faire découvrir et à transmettre, en organisant aussi des conférences, des expositions et des balades mensuelles ouvertes à tous.

Amis du Vieux Revest et du Val d’Ardène, Loisir et Culture, mairie du Revest, place Jean-Moulin à Revest-les-Eaux. Site Internet: revestou.fr

par Véronique Georges

L’association Forêt Modèle de Provence mène, avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume, un projet de recherche sur la valorisation de toutes les composantes de l'arbousier, cette essence méditerranéenne.

Arbousier - Photo Domaine du Rayol

Arbousier - Photo Domaine du Rayol

Si "tout est bon dans le cochon" selon l’expression attribuée au gastronome Brillat-Savarin, certains en espèrent autant s’agissant d’un végétal, l’arbousier. Racine, bois, feuillage, écorce, fruits, fleurs… Une étude sur toutes les composantes de cette essence méditerranéenne est en cours. Elle est lancée par l’association Forêt Modèle de Provence (FMP), créée en 2013 à l’initiative de la Région, avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume.

"On s’inspire du réseau portugais où la valorisation de l’arbousier est une réalité. Ils en font même de l’eau-de-vie… Il y a là-bas une coopérative de producteurs d’arbouses, un musée de l’arbousier", précise Nicolas Plazanet, coordinateur et chargé de mission pour FMP. Mais ici, on l’utilise peu, excepté pour produire du miel et de la confiture. Il a pourtant bien des qualités…

Il se régénère vite après un incendie

Poussant sur l’ensemble du pourtour méditerranéen près des chênes-lièges, dans le Var son peuplement est très présent naturellement sur sol siliceux, dans l’Estérel, les Maures, et le bas de la Sainte-Baume.

Ce petit arbre ne manque pas d’intérêt dans ces massifs, où le risque d’incendie est important. "L’arbousier est considéré comme pyrophyte, c’est une espèce qui se régénère rapidement après les feux et reconstitue un couvert végétal permettant de lutter contre l’érosion des sols, tout en maintenant les populations d’abeilles en étant l’une des rares essences à fleurir en novembre et décembre", remarque-t-il. Et dont les oiseaux se nourrissent des fruits au même moment.

Arbouses - Photo Domaine du Rayol

Arbouses - Photo Domaine du Rayol

Des recherches uniques en cosmétologie

FMP finance également des recherches en cosmétologie "et c’est unique", souligne Nicolas Plazanet. Ainsi depuis deux ans, elle travaille avec le laboratoire NissActive, qui apporte son expertise dans le domaine des ingrédients naturels. Implantée à Grasse, cette structure, dépendant de l’université de Nice, a fait une première recherche bibliographique sur ce qui existe au niveau des brevets. Elle a mené ensuite des investigations sur les différentes substances de l’arbousier pour voir quelles composantes pourraient entrer dans le développement d’actifs cosmétiques innovants.

"Il en ressort que les molécules du feuillage et de l’écorce ont des propriétés anti-âge intéressantes. Cela a conduit à une deuxième phase visant à développer des ingrédients cosmétiques. C’est plus coûteux, et si c’est validé, il devra y avoir des tests d’innocuité pour un produit cosmétique à l’horizon trois ans", annonce-t-il. L’affaire est en discussion avec plusieurs entreprises prêtes à commercialiser et à financer cette production "à façon".

Tout une filière peut ainsi se construire sans surexploiter la ressource, en mobilisant du bois d’arbousier récupéré grâce à des coupes effectuées dans le cadre de la défense de la forêt contre l’incendie ou pour sécuriser des routes. Et ce, avec des partenaires comme l’ASL Suberaie varoise pour le massif des Maures, l’ONF et le centre régional de la propriété forestière pour la Sainte-Baume.

"Dans les plans de gestion, l’arbousier n’était pas jugé si intéressant. C’est le contraire, il faut maintenir son peuplement pour une vraie économie circulaire", relève Nicolas Plazanet.

Confiture, liqueur ... de multiples déclinaisons

Toujours dans le cadre de ce projet, plusieurs essais ont été menés et seront encore réalisés avec des artisans locaux sur une quinzaine de produits: confiture, gelée, liqueur, etc. "Le brasseur Carteron à Hyères a ainsi produit des bières à l’arbouse, 8.000 bouteilles ont été vendues, rappelle Nicolas Plazanet, qui souligne: Sur ces tests, il est rare qu’on y arrive du premier coup". Il donne l’exemple d’un test qui a échoué dernièrement avec des producteurs de Collobrières pour produire du jus de pomme à l’arbouse, "ce n’était pas du tout concluant, dit-il. On teste aussi une figue semi-confite au miel d’arbousier, avec Émilien Wallace, apiculteur à Gonfaron".

Le bois d’arbousier, avec ses couleurs chatoyantes, est également à l’étude, comme l’indique le chargé de mission de Forêt Modèle de Provence: "On va faire des recherches pour le placage utilisé en marqueterie avec un ébéniste de Besse-sur-Issole". Ce dernier, Charles Dutelle, souligne: "c’est un très beau matériau que les anciens utilisaient, on ne le découvre pas. Il peut servir d’élément de décoration, c’est une question de couleur, c’est un bois un peu rosé, orangé, à grain très fin. Il se brunit légèrement avec le temps car les tannins s’oxydent comme avec tous les bois".

L’artisan réalise des créations en y incorporant l’arbousier. Il l’a appliqué sous forme de placage scié selon une méthode qu’ils ne sont que deux en France à utiliser et qui permet de davantage mettre en valeur sa beauté et son jeu de lumière. Daniel Kaag, de l’école de tournage sur bois d’Aiguines, est aussi dans la boucle, dans sa spécialité.

Thomas Carteron, brasseur hyérois, a participé à l’étude avec une bière l’arbouse.

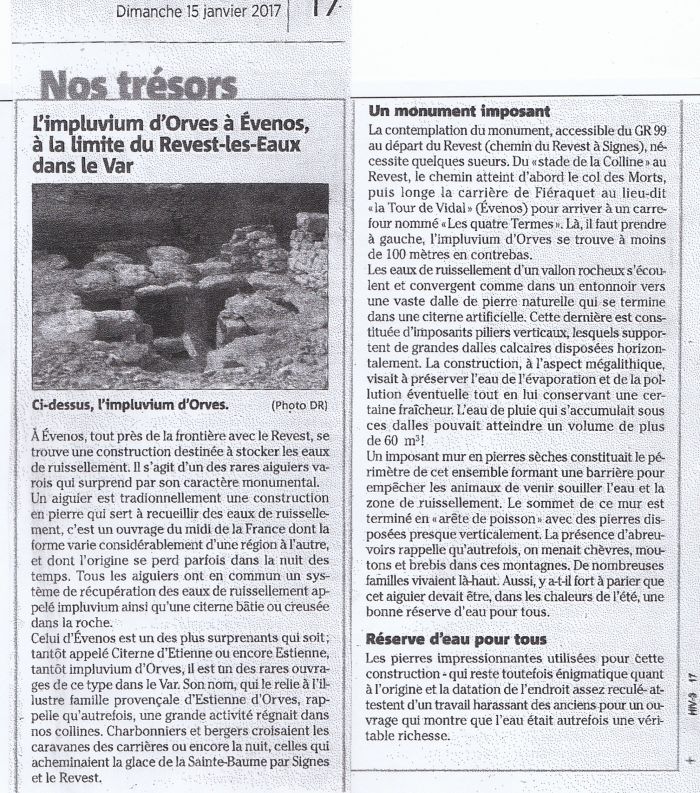

L'impluvium d'Orves, dit encore Citerne d'Estienne (détail )

L'impluvium d'Orves, dit encore Citerne d'Estienne (détail )

Une curiosité naturelle aménagée par l'homme pour recueillir et stocker l'eau de pluie.

Montée par le GR99, Col des Morts, Tour de Vidal, carrefour des quatre Termes pour rejoindre l'impluvium sur la commune d'Evenos puis retour par la piste qui contourne la carrière de Fiéraquet par l'Est.

RV à 9h00 au stade de la colline au Revest

Inscrivez-vous en utilisant le lien : Xoyondo

Renseignements : Marie-Hélène Taillard 06 20 95 21 88

Parcours de difficulté moyenne. Durée 3h environ : boucle de 7,5km et 400m de dénivelé. Pique-nique possible au retour.

Chaussures de marche, eau et assurance personnelle sont indispensables pour ce type de sortie. Les accompagnateurs ne sont pas guides officiels mais des bénévoles qui vous font partager la découverte de ces lieux.

En savoir plus un en consultant l'album composé en 2019 : Rando impluvium

ainsi qu'un article de Var Matin paru en 2017

ainsi qu'un article de Var Matin paru en 2017