Liste des liens

Vendue aux enchères en 2015, l’ex-enceinte militaire située dans la montée du Faron reste une coquille vide. Propriété du milliardaire Christian Latouche, son avenir est entouré de mystères.

Publié le 08/10/2022 par Mathieu Dalaine

Alex le connaît bien, le fort du Grand Saint-Antoine. Malgré les panneaux signalant une vidéosurveillance du site, le jeune homme croisé sur le pont-levis ce matin-là assure qu’il n’en est rien: "Il n’y a pas de caméra, pas de gardien, personne. J’ai pu rentrer à l’intérieur plusieurs fois. À l’emplacement de la tourelle, il y a un panorama magnifique".

Au pied des remparts, on devine une vue imprenable sur la ville et l’azur de la Méditerranée. Pas le plus connu des sites défensifs de la rade de Toulon, à l’écart de la route et caché sous les pins, le fort du Grand Saint-Antoine n’en est pas moins une pépite du patrimoine militaire. L’édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 2014.

Christian Latouche via Jean-Pierre Jarjaille

Depuis les remparts, la vue sur la rade est imprenable. Photo Ma. D.

Depuis les remparts, la vue sur la rade est imprenable. Photo Ma. D.

Depuis 2015, il n’est pourtant plus la propriété de la Défense. Le 29 septembre de cette année-là, c’est un certain Jean-Pierre Jarjaille, président de la SCI La Dame Topaze, qui achète le fort aux enchères, déboursant au passage 1,2 million d’euros. À l’époque, celui qui dit passer ses vacances au Brusc laisse planer le doute sur les raisons de son acquisition. "Pour le moment, rien n’est décidé, ça peut évoluer", lâche-t-il, sibyllin.

En réalité, ce que ne dit pas Jean-Pierre Jarjaille, c’est qu’il n’agit pas pour son propre compte mais pour celui de son beau-frère, le milliardaire Christian Latouche. L’homme d’affaires, âgé aujourd’hui de 82 ans, est la 33e fortune française selon le magazine Forbes. PDG de l’entreprise Fiducial, il s’est enrichi dans l’expertise comptable, avant d’étendre ses activités aux fournitures de bureau ou à l’immobilier.

Parmi un gigantesque portefeuille d’actifs, quelques "sucreries": en 2015, Christian Latouche acquiert l’île de Boëdic, dans le golfe du Morbihan, pour 4 millions d’euros. L’année suivante, il dépense 2,2 millions d’euros pour s’offrir la magnifique villa Poiret, dans les Yvelines, déjà via Jean-Pierre Jarjaille.

Christian Latouche porte aussi un intérêt certain aux médias. S’il a échoué à racheter Valeurs Actuelles, le groupe Fiducial est parvenu à mettre la main sur Sud Radio en 2013, dont les émissions cultivent depuis la réputation de faire une bonne place aux idées réactionnaires.

Sud Radio aurait voulu y placer un émetteur

Et le fort Saint-Antoine dans tout ça? Si nous ne sommes pas parvenus à poser directement la question au milliardaire, qui cultive sa discrétion, une source interne à Fiducial nous a assuré connaître la raison de cet achat. "À l’époque, c’est quelqu’un du groupe, originaire de Toulon, qui nous avait conseillé le fort pour sa situation, confie notre interlocuteur. L’idée était d’installer un émetteur qui surplombe toute la rade, pour Sud Radio".

La proximité des installations militaires aurait compromis ces desseins. Et l’objectif de capter "plus d’audience" et donc plus de recettes publicitaires. "Mais du fait de l’armée, le projet ne pourra jamais aboutir", confie notre homme.

Quant à savoir ce que le site de 7 hectares, classé, au cœur d’un espace naturel protégé, est susceptible de devenir après l’échec de l’opération, le mystère reste entier. "On ne peut rien en faire", affirme-t-on à Fiducial, qui précise toutefois que "le groupe n’a jamais revendu ce qu’il a acheté". Et de conclure: "Aujourd’hui, on se contente d’assurer l’entretien et la surveillance du site…"

La ville n’en sait pas plus

La municipalité de Toulon affirme ne rien savoir des liens qui unissent la SCI La Dame Topaze à Christian Latouche. "Pour nous, le propriétaire, c’est Jean-Pierre Jarjaille", assure-t-on en mairie. Plus étrange, la Ville certifie qu’aucune demande n’a été formulée auprès de son service urbanisme ces sept dernières années pour l’installation d’un émetteur dans l’enceinte du fort.

Et du côté de la Marine nationale, on assure aussi n’avoir pas été sollicitée. "La seule requête qui nous a été adressée concernait l’abattage de neuf pins d’Alep qui menaçaient les fortifications, explique-t-on à l’hôtel de ville. Personne, de l’Architecte des bâtiments de France à la Direction des affaires culturelles, n’y a vu d’inconvénient".

Une chose est sûre, Sud Radio ne possède toujours pas de fréquence FM à Toulon.

Un bâtiment inscrit aux monuments historiques

Si le fort du Grand Saint-Antoine n’est pas l’œuvre de Vauban, il présente toutefois quelques caractéristiques intéressantes. Cet ouvrage, construit en 1845 sur la colline du Faron, sur les plans du capitaine Noël, est représentatif des principes d’architecture militaire de l’époque.

Le tracé est pentagonal, tout de calcaire gris vêtu. L’artillerie n’était pas sur le rempart mais placé sur une plate-forme centrale surélevée. Entouré de douves, accessible par un pont-levis aujourd’hui fixe, le site abrite également une caserne casematée, des locaux d’habitation, une citerne et un magasin à poudre. Le fort, y compris les fossés et les glacis (les terrains autour), est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2014.

Situé sur le contrefort ouest du Faron, le fort du Grand Saint-Antoine avait pour mission de contrôler le débouché de la vallée de Dardennes. "Considéré comme l’ouvrage le plus urgent à réaliser pour empêcher le contournement du massif et une prise à revers par l’ennemi, le fort fit l’objet d’une décision de principe dès 1836", explique Bernard Cros, historien du patrimoine militaire (1). Il porte encore aujourd’hui les stigmates de la Libération de Toulon en août 1944.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fort du Grand Saint-Antoine n’a plus de fonction militaire. Il a ensuite été occupé par les archives du service historique de la Défense jusqu’en 2011.

1. L’aire toulonnaise, un conservatoire unique du patrimoine fortifié

Sur les hauteurs de la Métropole, l’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Une des techniques employées consiste à oxyder les parois.

Publié le 13/10/2022 par Mathieu Dalaine

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc

À 630 m au-dessus de la mer, c’est une vue imprenable sur le littoral qui s’offre aux visiteurs de la carrière du Revest. Jusqu’à Porquerolles, 35 km de là à vol d’oiseau! Mais si le panorama vaut le détour depuis les hauteurs de Fieraquet, difficile, à l’inverse, de trouver un quelconque charme au "trou" de calcaire qui accroche l’œil, à l’intérieur des terres, quand on se délasse sur les îles d’Or ou au cap Sicié, quand on se balade au Faron ou à Toulon ouest.

Seulement, l’industrie du BTP a besoin d’être nourrie. Et les 1,5 million de tonnes de granulat "d’excellente qualité" produites chaque année en grignotant la montagne sont faites pour ça. Pour Someca, qui exploite l’endroit depuis 40 ans, les enjeux économiques sont énormes. "Les enjeux paysagers le sont aussi", soutient toutefois la société, consciente d’avoir intérêt à lisser son empreinte sur la carte postale. La Someca assure ainsi mettre "tout en œuvre" pour rendre aussi discrète que possible la démesure de la plus grande carrière du Var.

1. Un site encaissé

C’est une "dent creuse" énorme qui prend racine au sud du massif de Siou Blanc. La carrière du Revest, à la couleur sable éclatante, s’étend sur près de 70 hectares. Hauts de 24mètres, les fronts de taille en restanques bordent une cavité de calcaire aux allures de désert de Gobi. Un cratère qui s’étend inlassablement au cœur d’un paysage remarquable… et vert.

Pourtant, assure Karine Boulot, directrice du département QSE (qualité, sécurité, environnement) chez Someca, "à peine 10% de la carrière est visible depuis l’extérieur". Encaissé, déjà en partie dissimulé derrière des lignes de crêtes, le site développe aussi d’autres techniques pour se cacher.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

2. Les écrans paysagers

Pour limiter l’impact esthétique du site, Someca travaille avec des paysagistes, qui opèrent des modélisations 3D. Objectif: repérer les secteurs de la carrière qui se voient de loin, par un maximum de monde, pour tenter de les rendre invisibles.

Une des solutions, avant de creuser, consiste à laisser intactes des pans de montagne; ces pitons serviront de paravent à l’activité industrielle.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

3. L’oxydation

En arrière-plan du ballet des Dumper, ces camions géants de 180 tonnes en charge, des fronts de taille affichent une couleur marron foncé. "On a appliqué ici un “produit magique", non polluant, pour créer une réaction d’oxydation sur la roche, explique Karine Boulot. L’idée est de provoquer un effet vieillissement qui, à l’œil, doit faire gagner 50 ans." Une opération qui se chiffre en centaines de milliers d’euros.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

4. La végétalisation et les éboulis

Autre technique masquante utilisée: faire pousser des plantes. Là aussi, la Someca n’hésite pas à faire appel aux biotechnologies. "À nu, le calcaire est sec, inerte, sans matière organique et la nature n’y reprend pas facilement ses droits, énonce Karine Boulot, qui évoque la pulvérisation de bio-fertilisants pour accélérer la pousse. Toujours dans l’optique de « naturaliser" le site, des éboulis sont aussi disposés à certains endroits par l’industriel.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

L’exploitation de calcaire par la société Someca cherche à se faire la plus discrète possible. Photo Valérie Le Parc.

5. Les échancrures

Extrait par des tirs de mines, gratté, le calcaire est ensuite criblé et concassé dans des installations implantées au cœur de la carrière. Quand ils ont cessé d’être exploités par la Someca, les fronts de taille ne sont pas lisses. "C’est volontaire, poursuit la directrice. En créant des échancrures, on produit des angles, donc de l’ombre, ce qui évite un fort effet miroir, surtout dans une carrière très blanche. Cela renforce aussi le côté naturel des parois."

Pour toutes ces démarches d’intégration paysagère, "la Someca est pro-active" assure-t-elle. Alors que la sensibilité environnementale des populations s’accroît, la société, qui exploitera le site du Revest jusqu’en 2036 et y prépare un projet d’extension, sait qu’elle ne peut pas se contenter des obligations réglementaires en la matière.

Alors que le gouvernement appelle les Français à la sobriété énergétique, l’opposition municipale du Revest, par le biais de Marie-Hélène Taillard, a interrogé la majorité sur "la tenue d’un débat autour de cette question. Nous souhaitons que la commune soit exemplaire dans ce domaine, avec des mesures à prendre pour économiser l’eau et l’énergie et ne pas laisser les habitants seuls porter le poids de ces économies."

Et l’élue d’opposition de lister un certain nombre de propositions: "Réduire la consommation en limitant l’éclairage de nuit, installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, revégétaliser les cours d’écoles et les espaces publics au cœur du village, augmenter le télétravail", ou encore réutiliser l’eau des sources du Revest pour l’arrosage et l’entretien des espaces.

"Nous n’avons attendu ni la guerre en Ukraine, ni votre intervention pour mettre en place des mesures, a rétorqué le maire de la commune, Ange Musso. Elles existent déjà, ou sont en cours de réalisation. En ce qui me concerne, Le Revest est une ville très apaisée ".

"Ne pas tout sacrifier au nom de l’urgence climatique"

Jean-Philippe Feraud, chef de file de l’opposition, a renchéri sur le sujet: "Aucune amélioration ne peut être menée selon vous? Sur l’éclairage public, il y a d’autres solutions, comme l’étude de l’extinction à certaines heures dans des quartiers".

Alors que certaines communes ont fait le choix d’éteindre les rues de nuit pour faire face à la hausse du prix de l’électricité, le premier édile du Revest, lui, a affirmé sa position: "Tant que je serais maire, je n’éteindrais pas l’éclairage public. Je ne suis pas prêt à tout sacrifier au nom de l’urgence climatique. Et ce, même si le président de la métropole me l’imposait. Ce qu’il ne fera pas, puisqu’il a le même avis que moi. Il est question de la sécurité de nos concitoyens.

"L’occasion de clore le débat "une dernière fois puisque je ne répondrai plus à la question à l’avenir ", conclut Ange Musso.

Au fil du conseil

Tarif des repas à la cantine: "Il n’y a pas de débat, aucune hausse n’est prévue. Nous avons l’habitude de prendre la décision en décembre, pour appliquer le tarif au 1 janvier. Nous ferons la même chose cette année. Je proposerais de ne pas changer le tarif le plus bas ", précise le maire.

Éteindre le chauffage: " Il est hors de question de le faire dans les écoles et les bâtiments destinés à accueillir la jeunesse ", annonce Ange Musso.

Remboursement du déplacement du maire: la délibération portait sur le déplacement du 29 août du premier magistrat, invité à l’Élysée par le président de la République.

"Il s’agissait d’inviter les candidats malheureux aux législatives. Ce n’est pas au Revestois de financer la câlinothérapie du Président. On ne participera pas à cette mascarade ", a réagi Jean-Philippe Feraud, dont le groupe a voté contre. "Ce n’était pas de la câlinothérapie. J’ai été invité pour parler de la commune et défendre ses intérêts ", s’est défendu le maire.

Et le champion est ... Le Revest-les-Grandes-Eaux !

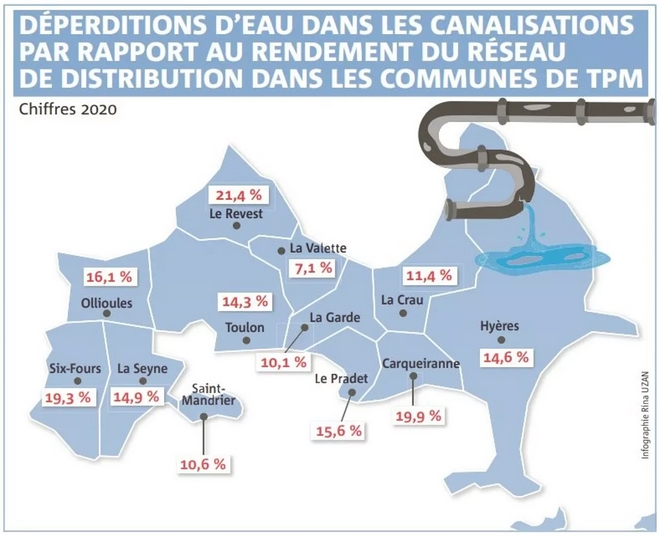

Beaucoup d’eau se perd dans la nature avant d’arriver jusqu’à nos robinets. La faute aux canalisations vieillissantes. Mais des contrastes existent selon les secteurs de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

F. DUMAS -Publié le 27/09/2022 à 14:38

Chaque année, les déperditions d’eau dans les sols coûtent de l’argent aux communes... donc à nous tous. Photo DR

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement n’est pas une mince affaire pour les collectivités. Elles doivent "composer" avec des canalisations vieillissantes qui coûtent très cher pour être remplacées. D’où des déperditions d’eau variables selon les secteurs de notre métropole.

Le taux de perte du réseau d’eau (rapport entre le volume d’eau effectivement consommé par les usagers et le service public et le volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution) atteint 19,7% en France. Dans le Var, qui compte 4.100 kilomètres de réseau d’eau potable, la moyenne se situe autour de 15%. Ce qui est une bonne nouvelle. Et, sur le territoire de TPM, les communes sont plutôt bien loties. En tout cas, ici, la situation est bien meilleure qu’ailleurs dans la région. On perd, en moyenne, moins d’eau dans nos sols... même si on en perd toujours trop.

Une étude de l’Office français de la biodiversité et des agences de l’eau détaille justement le rendement du réseau de distribution partout en France. "Plus ce rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d’autant diminués", indique l’étude.

Selon les communes, le rendement du réseau de distribution varie. Si le Var n’est pas un mauvais élève en matière de distribution d’eau, la ville de La Valette se distingue particulièrement. Dans la métropole toulonnaise, Le Revest ferme la marche. Infographie Rina Uzan.

Selon les communes, le rendement du réseau de distribution varie. Si le Var n’est pas un mauvais élève en matière de distribution d’eau, la ville de La Valette se distingue particulièrement. Dans la métropole toulonnaise, Le Revest ferme la marche. Infographie Rina Uzan.

Des détecteurs de fuites à La Valette

Même si elles ne sont pas flagrantes, des disparités existent selon les communes de la métropole. Le "meilleur élève" en la matière est la ville de la Valette, avec un rendement optimum: 92,9%, soit à peine 7% de pertes.

"Lors de l’appel d’offres pour ce marché, nous avions fixé comme objectif une performance du réseau à 90% et le délégataire de service public, Veolia avec qui nous travaillons, s’y est attelé (la moyenne étant de 70% en France)", explique le maire, Thierry Albertini. "On peut aussi expliquer ce bon chiffre par l’existence de détecteurs de fuites tout au long de nos canalisations. Une trentaine de détecteurs nous permet, ainsi, de gagner du temps lorsqu’une échappée d’eau survient et de réparer au plus vite."

Le Revest: un réseau d’eau récent

En queue de peloton, on retrouve le village du Revest qui affiche un rendement de 78,6%, équivalent à plus de 21% de pertes en eau. Pourquoi?

"Ce n’est pas de la faute de nos canalisations qui sont entretenues régulièrement depuis longtemps", avertit Ange Musso, le maire. "C’est juste que, nous sommes une petite commune assez étendue en zone rurale et lorsqu’il y a une fuite accidentelle, il faut proportionnellement plus de temps pour la localiser. Le Revest reçoit 220 000 mètres cubes d’eau par an, mais la distribution de l’eau potable au centre du village est assez récente. Ce n’est que dans les années 1960 que les habitants ont pu accéder à un réseau performant partout."

"Mobilisation collective"

"Depuis plus de vingt ans, les Canalisateurs du Sud-Est interpellent et agissent pour une gestion durable de l’eau et la mobilisation collective des entreprises, des collectivités locales et du grand public pour la préservation de la ressource", indique Yves Bourdais, représentant régional.

Pour lui, il y a urgence. "Oui, le renouvellement des canalisations est indispensable car, oui, l’eau est vitale. Et, non, elle n’est pas trop chère", ajoute-t-il pour combattre un cliché tenace qui veut que le produit "eau" ne serait pas bon marché. De plus, notre eau potable est de bonne qualité. Argument supplémentaire pour la préserver au mieux.

Le délégué pour notre région des Canalisateurs du Sud-Est alerte sur le vieillissement des réseaux de distribution d’eau potable et des fuites inhérentes à une situation... préoccupante.

Yves Bourdais, délégué régional des Canalisateurs: "Un litre d’eau sur cinq se perd dans la nature!"

Le délégué pour notre région des Canalisateurs du Sud-Est alerte sur le vieillissement des réseaux de distribution d’eau potable et des fuites inhérentes à une situation... préoccupante.

A-t-on tort de croire que personne ne fait rien pour enrayer le phénomène des déperditions d’eau?

Oui en partie. Un plan de relance du gouvernement a été lancé et montre que les pouvoirs publics se préoccupent de cette question. L’agence de l’eau a également élaboré un plan de rebond. Pour autant, oui, nos canalisations souffrent d’un manque de renouvellement évident. Conséquence : en moyenne, un litre d’eau sur cinq disparaît dans les sols de notre région. En pleine période de sécheresse qui dure, cela devient un enjeu de société.

Concrètement, pour combien de temps est prévue une canalisation?

Une canalisation a une durée de vie de 70 à 80 ans. Or, aujourd’hui, le taux de renouvellement est de l’ordre de 150 ans ! À la décharge des autorités, il faut dire qu’une canalisation représente un investissement très important. On préfère donc faire des travaux ponctuels sur les canalisations existantes. Mais, à un moment, ce n’est plus suffisant.

Qui consomme le plus d’eau aujourd’hui?

D’abord, c’est naturellement le secteur de l’agriculture, puis les ménages.

On a pourtant du mal à imaginer la réalité de toutes ces déperditions d’eau...

Un seul exemple : en région Paca, cela correspond à 123 millions de mètres cubes d’eau chaque année. C’est l’équivalent de la consommation d’eau annuelle dans un secteur comme Aix-Marseille. On comprend bien qu’on ne peut pas continuer comme ça, à perdre une ressource si précieuse en si grosses quantités. C’est pourquoi, tous les acteurs de l’eau vont se retrouver en décembre prochain dans le Var pour réfléchir à la question cruciale du partage de l’eau. Ce sera au domaine de la Baratone, à La Garde, où les Canalisateurs du Sud-Est et acteurs de l’eau seront tous réunis.

Faciles à installer soi-même, les panneaux solaires de balcon connaissent un vif succès en Allemagne. Ils permettent de faire des économies, et d’être indépendants énergétiquement.

Brandebourg (Allemagne), reportage

Des panneaux solaires sur une maison en Allemagne - © Sebastian Mueller

Des panneaux solaires sur une maison en Allemagne - © Sebastian Mueller

Sur le balcon plein sud d’Ingeborg Attar, les jardinières de fleurs ont un nouveau compagnon : « On a fixé un panneau solaire à l’extérieur de la rambarde », décrit la retraitée. Branché sur la prise du balcon, le module convertit la lumière du soleil en électricité et l’injecte directement dans le réseau de l’appartement. D’une puissance de 300 watts, il doit permettre de couvrir une grande partie de sa consommation de base, du réfrigérateur à la box internet en passant par tous les appareils en veille. Pour en profiter le plus possible, Ingeborg change ses habitudes : « Maintenant, je fais tourner le lave-linge et le lave-vaisselle de préférence en journée, lorsque le soleil brille », raconte-t-elle.

À 77 ans, Ingeborg vit avec son chien dans un appartement de 46 m2 d’un immeuble récent de Neuenhagen, petite commune du Land de Brandebourg, à l’est. Elle paye 37 euros par mois d’électricité, mais craint que sa facture ne s’envole ; en Allemagne, le prix de l’électricité a augmenté de 70 % en moyenne en un an. Grâce à son panneau photovoltaïque acheté 600 euros, Ingeborg espère économiser un cinquième de sa consommation, tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique. Sur son smartphone, elle pourra bientôt suivre en direct la production de son module. « Pour moi, ces petits panneaux, c’est l’avenir », s’enthousiasme-t-elle.

Au moins 500 000 personnes auraient des petits panneaux solaires. © Sebastian Mueller

Au moins 500 000 personnes auraient des petits panneaux solaires. © Sebastian Mueller

Ingeborg n’est pas la seule à le penser outre-Rhin. Pas besoin de faire appel à un électricien, pas de longues démarches administratives : la simplicité de ces kits solaires d’autoconsommation, à monter soi-même, séduit au-delà des milieux écologistes. Fin 2021, 190 000 foyers s’étaient déjà équipés, selon une étude de l’université des Sciences appliquées de Berlin.

L’invasion russe en Ukraine et la crise énergétique ont accéléré le mouvement : ils seraient désormais 500 000, d’après la plateforme Machdeinenstrom.de qui agrège les données des vendeurs. « Ce serait même encore plus si les entreprises arrivaient à suivre la demande, affirme Christian Ofenheusle, le directeur du site. Mais entre la pénurie de semi-conducteurs et le dérèglement des chaînes d’approvisionnement, les stocks s’épuisent très vite. » La plupart des modules sont en effet fabriqués en Chine.

« Des économies notables pour le foyer »

Dans sa permanence de l’association de consommateurs Verbraucherzentrale de Brandebourg, Joshua Jahn recommande l’achat « à tous ceux qui ne peuvent pas installer du photovoltaïque de plus grande puissance sur leur toit », pour des raisons financières ou parce qu’ils sont locataires — comme 58 % des Allemands. « Si le balcon est bien orienté, sans ombre, et si le panneau a la bonne inclinaison, cela permet des économies notables pour le foyer, assure l’expert. Cela vaut d’autant plus le coup si on est à la maison la journée, en télétravail par exemple. »

D’après lui, l’achat est rentabilisé en cinq à huit ans. « Avec deux modules, au prix actuel de l’électricité, on peut économiser 240 euros par an », calcule-t-il. Le courant qui n’est pas utilisé immédiatement — ou stocké sur batterie — part dans le réseau local : il n’est cependant pas rémunéré, contrairement aux installations plus grandes.

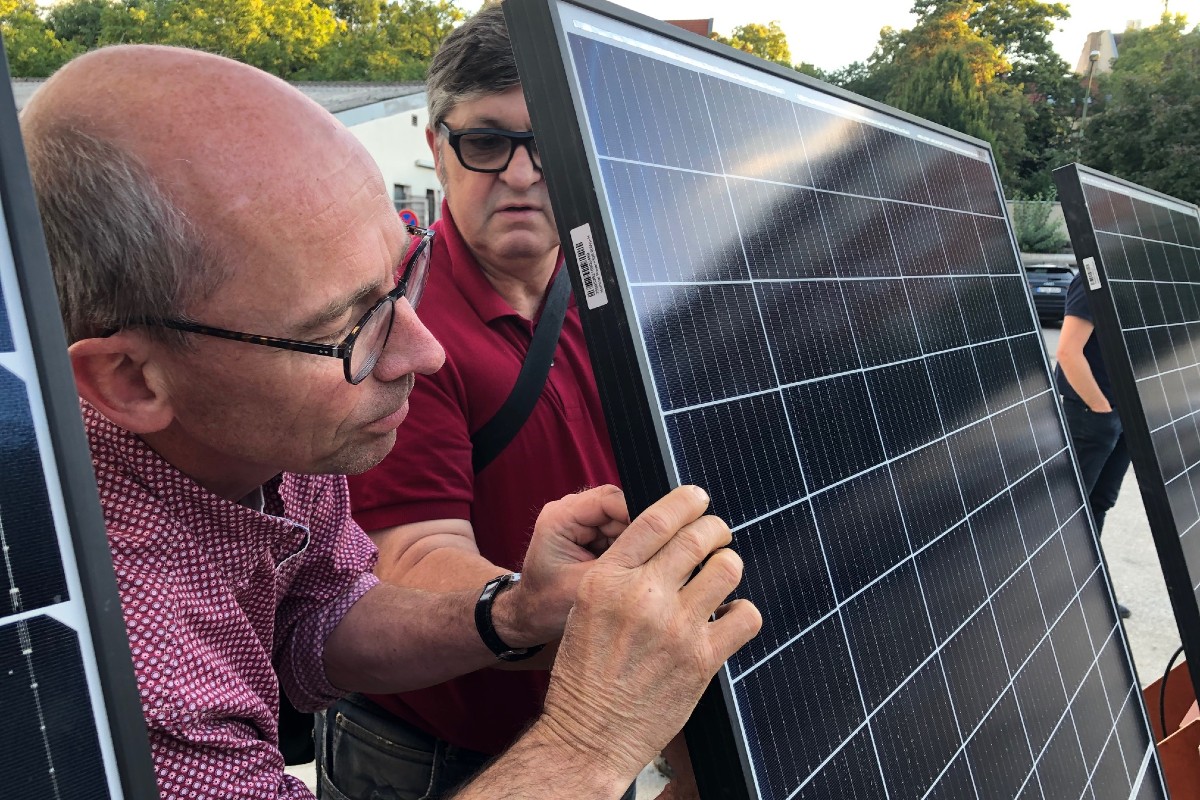

Ce module va bientôt équiper le balcon d’un cabinet médical de Potsdam - Brandebourg

Ce module va bientôt équiper le balcon d’un cabinet médical de Potsdam - Brandebourg

D’après une étude de la Verbraucherzentrale publiée en 2020, 1 million de mini-panneaux solaires en fonctionnement pourraient remplacer l’équivalent de la production d’une centrale à charbon. « Même si elle est petite, la contribution du solaire de balcon à la transition énergétique est bonne à prendre, juge Joshua Jahn. De plus, cela a des effets positifs en matière d’acceptation du photovoltaïque en général : on en parle entre voisins. C’est particulièrement important dans une région traditionnellement charbonnière comme le Brandebourg. »

Au premier semestre 2022, les énergies renouvelables représentaient 48,5 % du mix électrique allemand, contre 45,5 % pour les énergies fossiles, selon l’Office fédéral des statistiques. Le photovoltaïque est au cœur de la stratégie du pays, avec l’objectif de 200 GW installés en 2030, contre 100 GW en France en 2050.

« Chacun a le pouvoir de produire de l’énergie »

Dans la cour d’une pépinière d’entreprises de Berlin, la capitale, Lisa Wendzich et Bryce Felmingham déballent quelques modules assortis de leurs onduleurs et câbles électriques. Ils se sont lancés sur le marché au printemps dernier, en proposant, en complément de la vente, des ateliers d’information et de composition de kits sur mesure. « Je crois que le succès du solaire de balcon est notamment dû au fait que c’est démocratique : chacun a le pouvoir de produire de l’énergie, dit Lisa Wendzich, directrice de la société SunCrafter. Les Allemands s’identifient beaucoup à cela, ils sont plus que convaincus. »

Eckart et son fils Kilian ont acheté deux modules à poser dans le jardin de leur maison, ici en discussion avec Lisa Wendzich de la société SunCrafter

Eckart et son fils Kilian ont acheté deux modules à poser dans le jardin de leur maison, ici en discussion avec Lisa Wendzich de la société SunCrafter

Cet après-midi de septembre, dix personnes ont fait le déplacement ; la moitié est repartie avec un, voire deux panneaux solaires. Tous le disent : le déclic, ils l’ont eu avec l’invasion russe en Ukraine. « On a profité d’une énergie pas chère pendant des années, sans se rendre compte qu’on était dépendants, explique Alexander, qui envisage d’offrir un module à son père pour son anniversaire. C’est le gaz de Poutine, mais pas seulement : pour les autres énergies fossiles, le charbon, le pétrole, c’est la même chose. On dépend de pays qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. »

Nicole et Andreas, un couple de propriétaires, voient le solaire de balcon comme « un premier pas ». « Si ça marche bien chez nous, on investira dans une installation plus grande sur le toit », assure Nicole. S’agit-il d’un engouement passager ou d’une tendance de fond ? De plus en plus de communes remboursent en tout cas l’achat des modules. À Heidelberg, dans le sud-ouest, les foyers modestes peuvent ainsi recevoir jusqu’à 1 450 euros. Dans le nord de l’Allemagne, le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale débloquera 10 millions d’euros à partir de mi-octobre pour aider les particuliers à s’équiper.