Liste des liens

D’où vient l’eau? Quelle part est captée pour nos usages? Qui sont les plus gros consommateurs? On fait le point.

Publié par P.-H. C. le 30/03/2023

Le lac de Sainte-Croix. Photo archives Var-matin

Le lac de Sainte-Croix. Photo archives Var-matin

L’eau qui tombe

La surface du département du Var accuse 5 973 km2 et en moyenne son sol a reçu 456 millimètres de pluie en 2022 selon les relevés.

À la louche, on peut donc estimer qu’il est donc tombé plus de 2,7 milliards de mètres cubes d’eau dans le Var.

Attention cependant à ne pas croire que toute cette flotte est disponible.

Selon les experts, 60 % de cette pluie, soit 1,6 milliard de mètres cubes, est repartie illico dans l’atmosphère, simplement évaporée. Il n’en reste plus que 1,2 milliard disponible pour s’infiltrer dans les nappes phréatiques (23 % du volume) ou ruisseler (16 %).

L’eau que l’on prélève

1,2 milliard, c’est aussi précisément ce que le département a prélevé selon les chiffres publiés pour l’année 2020 par la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE).

Au fil des ans, ce volume évolue fortement. En 2017, par exemple, nous nous sommes contentés de 739 millions de mètres cubes... mais nous en avons englouti 1,5 milliard l’année suivante.

Évidemment, tout n’est pas passé par votre tuyauterie.

75 % est constitué de ce que la BNPE qualifie d’eau turbinée, c’est-à-dire celle qui fait tourner les turbines des barrages hydroélectrique. Dans le Var, il s’agit de Quinson et Saint-Cassien.

Face à ce poids lourd, l’eau potable ne constitue que 15 % du volume, l’irrigation 3,7 %, les canaux et l’usage industriel 2,9 % chacun.

Infographie Rina Uzan -Var-Matin

Infographie Rina Uzan -Var-Matin

L’eau que l’on rend potable

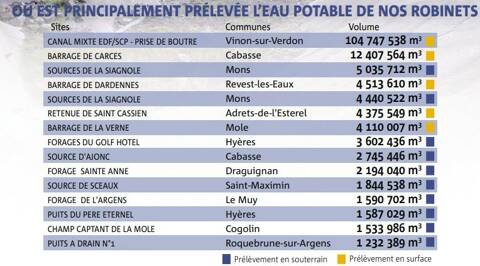

Le Var compte 250 points de prélèvement d’eau potable répartis sur tout le territoire. On a en tiré 193 millions de mètres cubes en 2020.

Plus gros robinet du Var, la prise de Boutre, dans le canal EDF, à Vinon-sur-Verdon, a fourni plus de la moitié de l’eau potable consommée dans le Var (voir tableau des 15 plus importants prélèvements).

L’eau que l’on peut boire

Si le volume global des prélèvements connaît de fortes variations, celui de la consommation d’eau potable est en revanche assez régulier.

Sur les cinq dernières années publiées, il oscille de 181 millions (en 2016) à 199 (en 2017). En 2020, les compteurs indiquaient 193 millions.

Évidemment - et on peut s’en irriter - ce n’est pas parce que l’eau est potable qu’on la boit. Les études estiment que 7 % seulement de ce qui coule au robinet d’un ménage est utilisé pour l’alimentation, dont 1 % pour la boisson. Les bains et douches engloutissent 39 % du volume, devant les sanitaires (20 %), le linge (12 %) et la vaisselle (10 %)

La soif des piscines

Au moment où la sécheresse inquiète, les regards accusateurs se tournent vers les piscines.

La direction des finances publiques en a comptabilisé en 2021 très exactement 106 764 dans le département. Près de 15 % des logements ont leur bassin. Dans certaines communes varoises, c’est nettement plus. Les Adrets-de-l’Estérel, Cotignac et Saint-Paul-en-Forêt affichent une concentration trois fois supérieure avec 45 % des logements équipés. Un luxe qui pèse forcément sur la soif.

Le volume moyen des bassins en France est de 48 mètres cubes pour la remplir à ras bord. Le premier remplissage fait donc sérieusement couler le robinet. D’autant que, dans le meilleur des cas, il faut y ajouter près de 16 m3 par an pour compenser l’évaporation (estimée à un tiers du volume total).

Garder tous les bassins à niveau doit donc tutoyer 1,7 million de mètres cubes par an. Un chiffre à rapporter aux près de 200 millions de mètres cubes d’eau potable consommés dans le Var.

La folie des fuites

Nettement plus énervant en fait que les piscines, on peut s’intéresser aux innombrables fuites que connaissent nos réseaux.

L’Observatoire national des services de l’eau évalue à 87 % le rendement des réseaux varois. En clair, 13 % de l’eau potable introduite dans les tuyaux se perd avant d’arriver au robinet, grosso modo 25 millions de mètres cubes par an!

Le Varois, gros consommateur

69,3 mètres cubes par an et par habitant. C’est la consommation moyenne d’un Varois. C’est plus que la moyenne nationale puisque l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement estime que chaque Français utilise en moyenne 149 litres d’eau potable par jour, soit une consommation domestique de 54,3 m3 par habitant et par an.

Notons cependant que ces chiffres sont forcément un peu faussés par l’afflux de touristes estivaux. Non seulement, ils ne figurent pas - par nature - dans le nombre d’habitants, mais en plus, l’Ademe estime qu’un vacancier consomme 65 % de plus qu’un local.

La situation ne risque pas de s'améliorer prochainement dans le 83, puisque les prévisions météorologiques locales font état d'un temps sec ou de pluies non significatives pour les quinze prochains jours.

Râteau à la main, Françoise Ambert retourne la terre aride autour d'un artichaut desséché. "Le jardin, sans culture, ça fait un peu plage", se désole cette habitante de Saint-Zacharie, dont le département est frappé par une sécheresse inédite si tôt dans l'année.

L'époque où Marcel Pagnol tourna des scènes de son film Manon des sources (1952) paraît bien loin: aucun filet d'eau ne sort des fontaines et seuls de la mousse séchée et quelques détritus tapissent le lit de ce qui fut naguère le fleuve Huveaune. Quant aux truites, qui faisaient le bonheur des pêcheurs locaux, elles ont disparu.

"Le cours d'eau est à sec depuis bientôt deux ans. Il a parfois des réminiscences qui durent dix jours, puis ça disparaît (...) Je n'ai jamais connu ça, et les anciens non plus", se lamente auprès de l'AFP Lucien Durand, 75 ans, responsable des jardins partagés de la ville, désormais délaissés.

Les tomates et courgettes qui y poussaient ont laissé place aux mauvaises herbes, en raison de la quasi-impossibilité de faire pousser des légumes, faute d'eau.

"Je pense qu'on n'a pas grand chose à faire, sinon espérer. J'allais dire prier, mais bon... Il faut attendre que le temps s'améliore, ou qu'il se transforme, mais on est très pessimiste", ajoute M. Durand.

Or, la situation ne risque pas de s'améliorer prochainement, puisque les prévisions météorologiques locales font état d'un temps sec ou de pluies non significatives pour les 15 prochains jours.

Afin de mieux gérer les ressources en eau, la commune a été placée au niveau "sécheresse alerte renforcée" par la préfecture du Var. L'arrosage des pelouses, terrains de sport et jardins potagers est devenu interdit en journée.

S'y ajoutent l'interdiction de laver son véhicule ou remplir les piscines et la fermeture des fontaines sans système de recyclage de l'eau.

"Le Var comme laboratoire"

Outre ces deux communes varoises, 85 autres de ce département du Sud-Est de la France ont été placées en situation d'alerte sécheresse (le deuxième niveau sur quatre) et les 66 restantes en vigilance (1er niveau).

"L'eau devient un bien précieux et rare, il faut faire attention à ses usages. D'une certaine façon, c'est un cri d'alarme, pour sensibiliser les uns et les autres", avait déclaré vendredi le préfet du Var, Evence Richard.

Mi-février, le déficit pluviométrique sur le Var atteignait 37%, selon Météo France. Sur les 621 mm de cumul de pluie attendus de septembre à mars, correspondant à la période de recharge des nappes phréatiques, seuls 327 mm sont tombés à ce jour, dont 4 mm à peine en février.

"Le Var apparaît comme un laboratoire de ce qui attend le reste de la France", analyse Stéphanie Beucher, géographe et membre de l'équipe de recherche Habiter (Université de Reims-Champagne-Ardenne).

La France métropolitaine n'a pas connu de véritables pluies depuis 31 jours, a confirmé, mardi 21 février, Météo-France. Une absence de précipitations qui égale le record tout récent de 2020 et compromet le rétablissement des nappes phréatiques, épuisées par la sécheresse historique de l'an dernier.

"La sécheresse de l'été dernier est due au réchauffement climatique, lui-même lié aux activités anthropiques, et ces épisodes extraordinaires vont devenir de plus en plus fréquents", avertit Mme Beucher: "Prier ne servira à rien, mais nous avons encore le choix de maîtriser le phénomène en atteignant une neutralité carbone, en changeant nos habitudes, voire en renonçant à certains acquis".

A son échelle, Saint-Zacharie a ainsi décidé pour la deuxième année consécutive de remplacer ses jardinières par des essences méditerranéennes peu gourmandes en eau, comme des chênes ou des arbousiers.

"Nous projetons d'équiper les bâtiments communaux de citernes et d'inciter les gens à faire de-même, pour récupérer l'eau de pluie... si un jour elle arrive!", positive Raymond Merlo, élu en charge de l'Environnement.

Du 21 janvier au 21 février 2023, le cumul des précipitations agrégé sur la métropole a été tous les jours inférieur à 1 mm, soit "la plus longue série depuis le début des mesures en 1959", a indiqué l'organisme public.

La France métropolitaine n'a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours, la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée, qui devrait toutefois s'interrompre mercredi 22 février avec le retour de quelques précipitations, a-t-on appris auprès de Météo-France.

Du 21 janvier au 21 février, le cumul des précipitations agrégé sur la métropole a été tous les jours inférieur à 1 mm, soit "la plus longue série depuis le début des mesures en 1959", a indiqué l'organisme public.

Un épisode d'autant plus préoccupant qu'il survient en hiver, période de recharge cruciale des nappes phréatiques, et dans un contexte de déficit chronique de précipitations depuis août 2021, et après une sécheresse et des canicules exceptionnelles en 2022, illustrant les conséquences du réchauffement climatique.

Cette série consécutive dépasse désormais celle de l'année 2020, survenue pendant 31 jours entre le 17 mars et le 16 avril, en plein premier confinement du Covid-19.

85 communes sont placées en alerte sécheresse, deux en alerte renforcée, le reste du département est en vigilance… L'absence exceptionnelle de pluie annonce un été très tendu et des menaces sur l’approvisionnement en eau potable.

Par Régine Meunier - Publié le 17/02/2023

"Chaque citoyen doit regarder l’eau comme un bien rare."

C’est le cri d’alarme lancé par le préfet du Var Evence Richard, ce jeudi 17 février face à la sécheresse exceptionnelle qui sévit depuis le mois de septembre dans le département. Selon Météo France, "à la mi-février, dans le Var, le déficit pluviométrique atteint 46% sur la période attendue de septembre 2022 à mars 2023. Sur cette période de recharge, il est attendu 621 mm de cumul de pluie, or il est actuellement de 337 mm. L’an passé sur cette même période de recherche, il était de 38%."

Dans la zone Huveaune-Amont, deux communes, Riboux et Saint-Zacharie, sont placées en alerte renforcée. C’est l’avant-dernier stade sur l’échelle de gravité qui en compte quatre: la vigilance est le plus faible. Puis, par ordre croissant, il y a l’alerte sécheresse, l’alerte renforcée et la crise.

70 communes de la zone Argens et 15 de la zone Gapeau sont en alerte sécheresse. Le reste du département, soit 66 communes, est en vigilance et sans mesures de restrictions.

Les Varois vont devoir se discipliner

Plus la situation est grave, plus les restrictions sont adaptées. Ainsi, à Riboux et Saint-Zacharie, il est à présent interdit d’arroser les pelouses, massifs fleuris et espaces verts. Seuls les arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins d'un an peuvent l’être mais avant 9h ou après 19h. Les jardins potagers ne peuvent pas non plus être arrosés et ce entre 8h et 20h mais avec une réduction des prélèvements de 40%.

De même les particuliers devront attendre pour nettoyer leurs terrasses et ne pourront laver leurs voitures qu’avec du matériel haute pression et avec un système de recyclage de l’eau. Pas de remplissage de piscine non plus sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier a débuté avant les premières restrictions. Cela concerne aussi les spas privés de plus de 1mètre cube. Quant aux fontaines, elles doivent se taire immédiatement. La liste des restrictions est longue. La préfecture les détaille sur son site.

Dans les 85 communes en alerte sécheresse, l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et espaces verts, ainsi que des potagers est interdit entre 9h et 19h et les prélèvements doivent être réduits de 20%. Les mesures sont identiques à celles de l’alerte renforcée pour les piscines et spas privés, le nettoyage des terrasses et des véhicules.

Le pire est-il à venir?

Pour l’instant Météo France n’annonce pas de pluie, malgré "un petit signal pour la semaine prochaine", a indiqué Hélène Correa, présente à la conférence de presse. Conséquence a prévenu le préfet: "Je crains de devoir annoncer rapidement des alertes renforcées sur d’autres secteurs, voire le niveau crise." Il n’a pas caché non plus que l’été s’annonçait très tendu. Des risques pèsent sur l’alimentation en eau potable dans certaines communes comme le pays de Fayence ou Dracénie Provence Verdon.

Il faudrait beaucoup de pluie pour que les nappes phréatiques et les cours d’eau retrouvent leur cote habituelle. Mais trop de pluie d’un coup pourrait aussi provoquer des inondations. En attendant, selon Yves Bray, responsable départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB), certains cours d’eau comme l’Issole ne sont pas revenus à un niveau normal depuis le printemps dernier et la nature souffre.

Ce sont tous les Varois qui sont appelés à économiser l’eau, alors que les premiers conflits d’usage apparaissent déjà, selon l’OFB.

Les communes concernées

Alerte renforcée

Riboux et Saint-Zacharie

Alerte sécheresse

Pour la zone Argens: Ampus, Flassans, La Roquebrussanne, Les Arcs, Flayosc, Rougiers, Aups, Forcalqueiret, Saint-Antonin, Bargemon, Fox-Amphoux, Saint-Martin-de-Pallières, Barjols, Fréjus, Saint-Maximin, Besse-sur-Issole, La Garde-Freinet, Saint-Raphaël, Bras, Garéoult, Sainte-Anastasie, Brignoles, Gonfaron, Salernes, Brue-Auriac, Lorgues, Seillons, Cabasse, Le Luc, Sillans-la-Cascade, Callas, les Mayons, Taradeau, Camps-la-Source, Mazaugues, Tavernes, Le Cannet-des-Maures, Montferrat, Le Thoronet, Carcès, Montfort-sur-Argens, Tourtour, La Celle, La Motte, Tourves, Châteaudouble, Le Muy, Trans, Châteauvert, Nans-les-Pins, Claviers, Néoules, Varages, Correns, Ollières, La Verdière, Cotignac, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Vidauban, Draguignan, Pontevès, Villecroze, Entrecasteaux, Puget-sur-Argens, Vins-sur-Caramy, Esparron, Rocbaron, Figanières, Roquebrune-sur-Argens.

Zone Gapeau: Belgentier, La Farlède, Puget-Ville, Carnoules, Hyères, Signes, Collobrières, Méounes-les-Montrieux, Solliès-Pont, La Crau, Pierrefeu, Solliès-Toucas, Cuers, Pignans, Solliès-Ville.

C’est en creusant la roche pour construire un parking souterrain, le long du boulevard Desaix, que les techniciens sont tombés sur un os. Ou plutôt, sur une source abondante! Photo Ma. D.

C’est en creusant la roche pour construire un parking souterrain, le long du boulevard Desaix, que les techniciens sont tombés sur un os. Ou plutôt, sur une source abondante! Photo Ma. D.

Une rivière souterraine a été découverte le long du boulevard Desaix, alors que l’office HLM y avait lancé la construction d’un immeuble de 62 logements. Il s’agit de la source Saint-Philip.

Par Mathieu Dalaine, publié le 20/01/2023

Bernard se souviendra longtemps de l’été 2022. Trois mois de chaleur durant, il a dû garder ses fenêtres fermées à cause des travaux menés au pied de son immeuble! Un chantier lancé par l’office HLM Toulon Habitat Méditerranée (THM), visant à construire 62 logements sur huit étages, ainsi que trois niveaux de parking souterrain, le long du boulevard Desaix. À l’endroit même où se dressaient, il n’y a pas si longtemps encore, les locaux de Jeunesse et Sport. "Ils ont creusé, cassé la roche… Je ne vous dis pas le bruit", râle ce retraité. "Et puis après, ça a jailli comme à Fontaine-de-Vaucluse!"

Cet ancien ouvrier de la Navale, à La Seyne, assure que les techniciens seraient tombés sur une abondante source d’eau. Avant de combler la cavité et de reprendre le travail. Puis les engins se seraient à nouveau arrêtés. Mais pas les visites sur site: ingénieurs des eaux, spécialistes du BTP et même archéologues se seraient rendus sur place, d’après le riverain, curieux de l’histoire qui se trame sous son balcon.

Sollicité, le maire Hubert Falco ne cherche pas à minimiser l’importance de la chose. "Il n’y a rien de secret: on est tombé sur une véritable rivière. Il s’agit de la source Saint-Philip qui alimentait jadis toute la haute ville. J’ai donc dit stop au chantier. Ce matin (hier, ndlr), les spéléologues étaient sur place pour étudier l’amont et l’aval. J’attends leur rapport."

Du côté de l’office HLM, un connaisseur du dossier explique: "On a exhumé une galerie façonnée par la main de l’homme qui n’était pas recensé sur les cartes des réseaux. On a d’abord alerté la Métropole mais on n’a pas eu de réponse tout de suite. Là, on est bien emm… car les travaux sont bloqués et c’est un programme important. Tout ça coûte de l’argent. Et on va au minimum devoir renoncer à un étage de parking."

"Oui, on veut capter cette source"

D’autant que la découverte intéresse désormais la collectivité au plus haut point. "Les premiers relevés indiquent que l’eau coule à hauteur de 1.000m par jour, poursuit Hubert Falco. On ne peut pas s’asseoir sur un débit pareil! Aujourd’hui, je le dis clairement: oui, on veut capter cette source."

Le chantier, lui, est suspendu. Pour combien de temps? "On n’est sans doute pas obligé de la pomper à cet endroit-là, ce qui laissera de la place pour l’immeuble, pondère le maire. Les travaux vont reprendre dans une semaine ou deux. Mais l’objectif, c’est bien de capter l’eau. Que cela soit pour l’arrosage ou la rendre potable. Comme la source Saint-Antoine."

À proximité du trou béant, un riverain qui souhaite rester anonyme soupire. "Comment ont-ils pu être surpris? À l’époque de ma grand-mère, il y avait un bâtiment du service des eaux à cet endroit." Pour cet habitant du quartier, l’idée de continuer à construire autant de logements à cet endroit n’est d’ailleurs guère raisonnable. "Le risque existe que les parkings se retrouvent inondés. Et puis avec le poids d’un immeuble, ils n’ont pas peur que ça s’affaisse?"

Mentionnée dès 1426

Si professionnels du bâtiment et pouvoirs publics semblaient ignorer la présence de la source à cet endroit, son existence est pourtant documentée. Dans son Histoire de Toulon, de Telo à Amphitria, l’ancien directeur du service général des eaux et fontaines André-Jean Tardy affirme que Saint-Philip est mentionnée dans les textes dès 1426. Il détaille son usage à travers les ans, à Toulon, et raconte qu’elle fut captée notamment pour les besoins d’une léproserie puis d’une "égorgerie".

Mais cette source, dont une émergence serait située de l’autre côté de la voie ferrée, au fond de l’impasse Tiran, aurait été exploitée plus largement après le Moyen Âge pour les besoins de la population. Et de citer un rapport ancien faisant état d’un "débit de 1.000 m3 à l’étiage".

Néanmoins, avec le développement des connaissances scientifiques, au XIXe siècle, l’eau sera finalement jugée de très mauvaise qualité et ne sera plus pompée que pour le bon fonctionnement du réseau d’assainissement. L’usine hydraulique située le long du boulevard Desaix est alors rasée. La Ville cédera finalement le foncier au début des années 70 au service de la Jeunesse et des sports…