Liste des liens

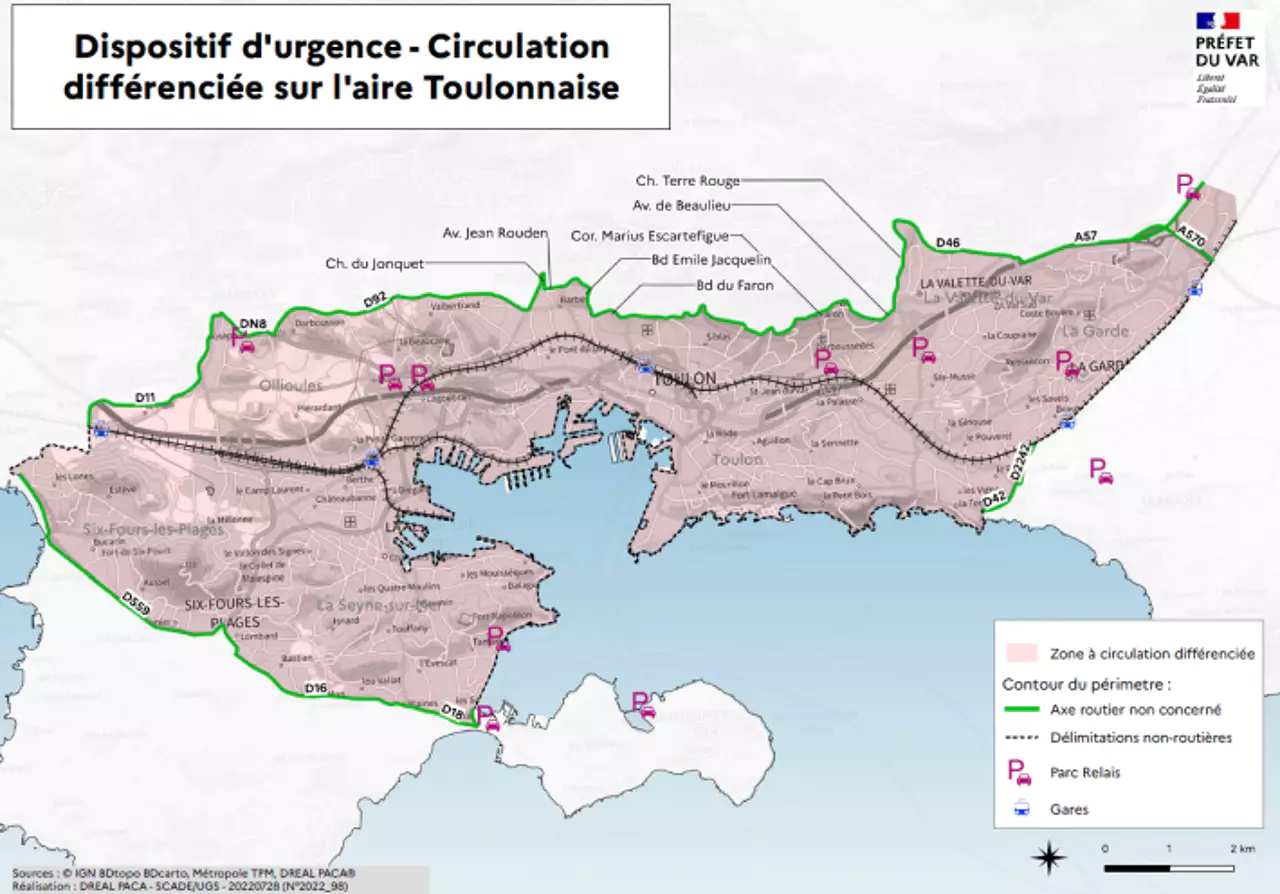

Un plan d’urgence transport a été dévoilé, ce vendredi matin, par le préfet du Var. Une circulation différenciée sera mise en place à partir de juin, les jours de forte pollution.

Le préfet du Var, Evence Richard, a annoncé la mise en place d’une circulation différenciée en fonction des véhicules les jours de forte pollution.

Obligatoire. Il vous faudra avoir collé votre vignette Crit’Air sur votre pare-brise à partir du 1er juin prochain.

Pour les vignettes 4 et 5 (de véhicules anciens et les plus polluants), la circulation sera interdite sur le réseau secondaire dans six communes allant de Six-Fours à La Garde. L’autoroute, elle, restera accessible.

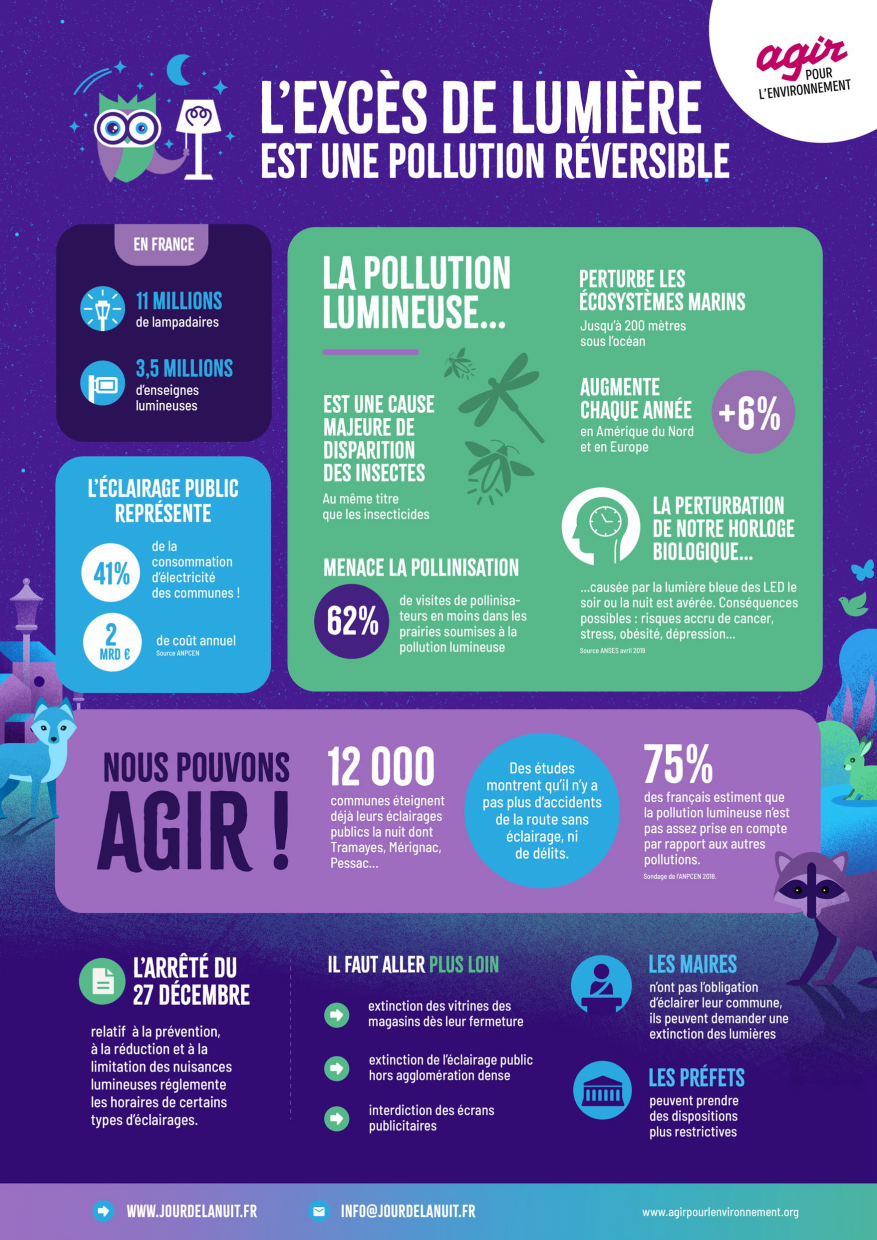

L'excès de lumière est une pollution réversible

L'excès de lumière est une pollution réversible

L'ONU a lancé mercredi le processus vers un traité "historique" pour lutter contre la pollution plastique, dont les millions de tonnes de déchets menacent la biodiversité mondiale.

L'assemblée pour l'environnement de l'ONU (ANUE), plus haute instance internationale sur ces sujets réunie dans la capitale kényane Nairobi, a adopté une motion créant un "Comité intergouvernemental de négociation" chargé d'élaborer un texte "juridiquement contraignant" d'ici 2024.

"Je ne vois pas d'objections, il en est ainsi décidé", a lancé le ministre norvégien de l'Environnement Espen Barth Eide, président de l'ANUE, devant les représentants de 175 pays réunis en présence et en visioconférence.

"Aujourd'hui, nous écrivons l'Histoire. Vous pouvez être fiers", a-t-il poursuivi sous les applaudissements des délégués debout, après avoir formalisé la décision d'un coup de marteau... en plastique recyclé.

Cycle de vie

Le mandat de négociations couvre un très large spectre de sujets prenant en compte "le cycle de vie entier du plastique", de la production et de l'utilisation "durable" à la gestion des déchets, la réutilisation ou le recyclage.

Il inclut les pollutions terrestre et marine issues aussi bien des plastiques que des microplastiques, produits fabriqués à partir d'hydrocarbures fossiles et responsables selon l'OCDE de près de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

Les négociations devront également porter sur la fixation d'objectifs et définir des mesures qui pourront être "contraignantes" ou "volontaires" au niveau mondial. Le traité pourra aussi prévoir des plans nationaux de lutte, tout en prenant en compte les "circonstances" spécifiques des différents pays.

Le mandat prévoit d'élaborer des mécanismes de contrôle ainsi que des financements pour les pays pauvres.

Le texte recommande en outre "d'encourager l'action de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé", dans un secteur qui pèse des milliards.

Le comité devra débuter ses travaux au second semestre 2022, après une première réunion préparatoire, avec "l'ambition d'achever ses travaux pour la fin 2024".

"Vous allez faire ce pas crucial pour renverser la vague de la pollution plastique. C'est un moment historique", avait lancé avant l'adoption Inger Andersen, directrice exécutive de l'agence de l'ONU sur l'environnement (Unep).

Il s'agit pour elle de la principale avancée depuis l'accord de Paris sur le réchauffement climatique en 2015 pour faire face à la "triple crise" qui menace le monde: changement climatique, effondrement de la biodiversité et pollution.

"Tournant de l'Histoire"

"Nous sommes à un tournant de l'Histoire, où les ambitieuses décisions prises aujourd'hui peuvent empêcher la pollution plastique de contribuer à l'effondrement de l'écosystème de notre planète", a commenté pour sa part Marco Lambertini, directeur général du WWF.

Le mandat de négociations couvre tous les chapitres voulus par les ONG environnementales. M. Lambertini a toutefois souligné que "le travail est loin d'être achevé" et que les négociations devraient déboucher sur un traité aux "normes mondiales claires et solides".

L'engagement affiché de grandes multinationales, dont certaines grandes utilisatrices d'emballages comme Coca-Cola ou Unilever, pour un traité fixant des règles communes renforce l'optimisme, même si elles ne se sont pas prononcées sur des mesures précises.

Dans un communiqué, le responsable de la recherche d'Unilever, Richard Slater, a salué une décision "historique" qui sera "un catalyseur d'innovation et représente aussi ce que veulent les consommateurs: moins de plastique".

Quelque 460 millions de tonnes de plastiques ont été produites en 2019 dans le monde, générant 353 millions de tonnes de déchets, dont moins de 10% sont actuellement recyclées et 22% sont abandonnées dans des décharges sauvages, brûlées à ciel ouvert ou rejetées dans l'environnement, selon les dernières estimations de l'OCDE.

Cette pollution contribue notamment à l'effondrement de la biodiversité, relevé par tous les spécialistes, alors même que les "solutions basées sur la nature" sont considérées dans le nouveau rapport des experts sur le climat de l'ONU (Giec), publié lundi, comme un outil important de lutte contre le changement climatique et d'atténuation de ses effets.

Depuis 2017, l'industrie de pelouse synthétique a déclaré une croissance de 15% aux États-Unis, pour un total de plus de 24 millions de mètres carrés installés dans les jardins américains à la mi-2020. Au vu de ce succès, des journalistes du New York Times se sont lancés dans la comparaison des dernières offres disponibles sur internet pour recommander les meilleurs faux gazons. Avant de réaliser que le sujet méritait une enquête.

À qui est-ce destiné? Quels sont les coûts et l'entretien nécessaire? Quels impacts ont-ils sur la santé et l'environnement? Les journalistes ont rédigé un très long guide expliquant tout ce qu'il faut savoir sur le faux gazon, mais surtout pourquoi il ne faut pas en installer dans son jardin. Grâce à de nombreuses sources étudiées et interviews menées, ils ont percé à jour toutes les contradictions du faux gazon.

À première vue, la pelouse synthétique présente de nombreux avantages qui attirent les clients et les poussent à en acheter: elles est réaliste, demande peu d'entretien et permet de faire des économies d'eau. Ceux qui ont multiplié les efforts pour faire pousser de l'herbe naturelle sans y parvenir peuvent aussi être séduits.

L'herbe n'est pas plus verte ailleurs

Mais les journalistes ont adopté une vision de long terme, et ont essayé de calculer la durée de vie du faux gazon. En observant ceux installés durant la dernière décennie et en examinant les différentes garanties proposées par chaque marque, ils en ont déduit que les rouleaux de gazon artificiel avaient une durée de vie d'environ dix ans. «Nous ne pensons pas que ce soit un excellent investissement à long terme, surtout en comparaison des alternatives d'aménagement paysager plus durables», écrivent-ils.

D'autant plus que d'autres dépenses sont à prendre en compte, en plus des simples rouleaux. Frais de transport et d'installation lors de l'achat, entretien dû à la chaleur ou à l'odeur liée aux animaux qui se soulagent dessus, installations supplémentaires pour éviter que des bêtes se nichent dedans... Le faux gazon exige beaucoup d'argent et de temps, avec notamment des ratissages et remplissages réguliers.

«Des préoccupations environnementales majeures sont une autre raison pour lesquelles nous ne pouvons pas le recommander», poursuivent les journalistes. En effet, l'industrie du gazon synthétique présente ses produits comme durables, mais l'enquête prouve le contraire. Par exemple, une étude menée sur la pollution des sols en Suède montre que les terrains de sport en gazon artificiel sont les deuxièmes contributeurs de microplastiques dans les cours d'eau. Quant à l'argument de l'économie d'eau mis en avant par l'industrie, Jaimes Baird, horticulteur, répond: «L'herbe naturelle ne gaspille pas d'eau; ce sont les gens et les systèmes d'irrigation défectueux qui en gaspillent!» De plus, s'il s'agit du seul argument pour ne pas faire pousser de l'herbe naturelle, il existe encore d'autres alternatives à la fausse pelouse. «À part peut-être pour les stades de foot, je ne vois pas de réel avantage au gazon artificiel», ajoute Jaimes Baird.

Même sur ce dernier argument, les journalistes sont sceptiques. Des chercheurs en médecine sportive étudiant les dossiers médicaux d'athlètes de haut niveau de l'Ohio lors de la saison 2017-2018 ont constaté qu'en moyenne, les sportifs étaient 58% plus susceptibles de se blesser sur du gazon artificiel que sur de la pelouse naturelle.

Annoncée pour fin 2020, la Zone à faibles émissions, imposant une vignette Crit’Air pour circuler dans certains secteurs de l’aire toulonnaise et ainsi limiter la pollution, semble accuser du retard.

Fin 2018, l’État tape du poing sur la table...

Accusé de ne pas en faire assez pour lutter contre la pollution atmosphérique -responsable de 48.000 morts prématurées par an selon les statistiques- le gouvernement impose à 14 métropoles, dont TPM, de préparer la mise en place de Zones à faibles émissions (ZFE) sur leur territoire.

Au 31 décembre 2020 au plus tard, elles doivent avoir dessiné des secteurs interdits (en permanence ou en cas de pics de pollution) aux véhicules les plus sales.

Pas question de tergiverser, l’urgence climatique impose d’aller vite pour mettre les poumons à l’abri des pots d’échappement.

Même si la mesure risque de faire des mécontents -et se retrouvera d’ailleurs totalement oubliée des campagnes municipales- tout le monde applaudit au moins officiellement et assure retrousser ses manches.…