Liste des liens

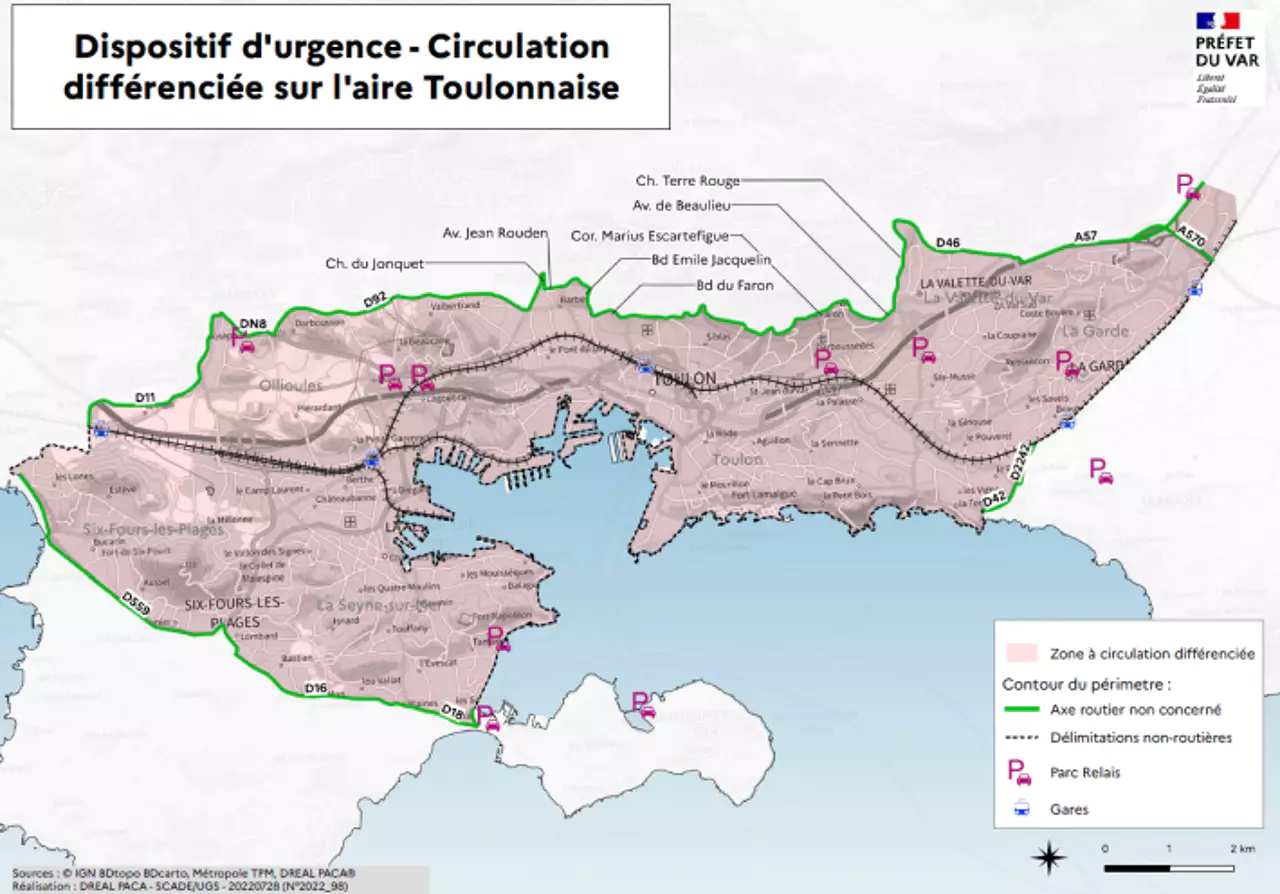

Un plan d’urgence transport a été dévoilé, ce vendredi matin, par le préfet du Var. Une circulation différenciée sera mise en place à partir de juin, les jours de forte pollution.

Le préfet du Var, Evence Richard, a annoncé la mise en place d’une circulation différenciée en fonction des véhicules les jours de forte pollution.

Obligatoire. Il vous faudra avoir collé votre vignette Crit’Air sur votre pare-brise à partir du 1er juin prochain.

Pour les vignettes 4 et 5 (de véhicules anciens et les plus polluants), la circulation sera interdite sur le réseau secondaire dans six communes allant de Six-Fours à La Garde. L’autoroute, elle, restera accessible.

Et le champion est ... Le Revest-les-Grandes-Eaux !

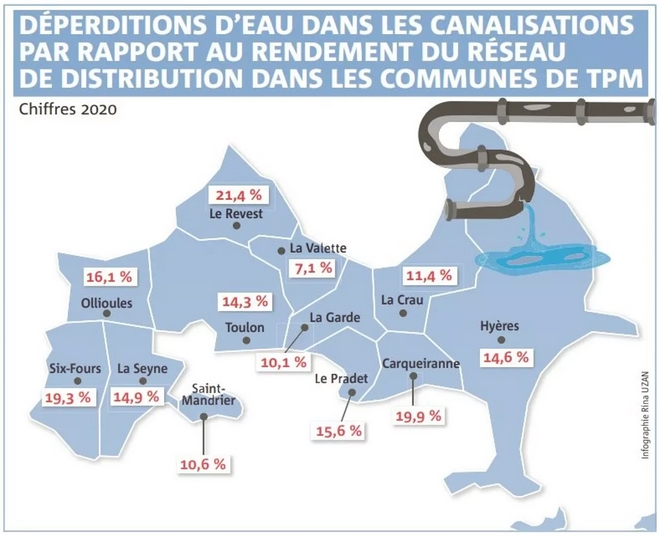

Beaucoup d’eau se perd dans la nature avant d’arriver jusqu’à nos robinets. La faute aux canalisations vieillissantes. Mais des contrastes existent selon les secteurs de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

F. DUMAS -Publié le 27/09/2022 à 14:38

Chaque année, les déperditions d’eau dans les sols coûtent de l’argent aux communes... donc à nous tous. Photo DR

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement n’est pas une mince affaire pour les collectivités. Elles doivent "composer" avec des canalisations vieillissantes qui coûtent très cher pour être remplacées. D’où des déperditions d’eau variables selon les secteurs de notre métropole.

Le taux de perte du réseau d’eau (rapport entre le volume d’eau effectivement consommé par les usagers et le service public et le volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution) atteint 19,7% en France. Dans le Var, qui compte 4.100 kilomètres de réseau d’eau potable, la moyenne se situe autour de 15%. Ce qui est une bonne nouvelle. Et, sur le territoire de TPM, les communes sont plutôt bien loties. En tout cas, ici, la situation est bien meilleure qu’ailleurs dans la région. On perd, en moyenne, moins d’eau dans nos sols... même si on en perd toujours trop.

Une étude de l’Office français de la biodiversité et des agences de l’eau détaille justement le rendement du réseau de distribution partout en France. "Plus ce rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d’autant diminués", indique l’étude.

Selon les communes, le rendement du réseau de distribution varie. Si le Var n’est pas un mauvais élève en matière de distribution d’eau, la ville de La Valette se distingue particulièrement. Dans la métropole toulonnaise, Le Revest ferme la marche. Infographie Rina Uzan.

Selon les communes, le rendement du réseau de distribution varie. Si le Var n’est pas un mauvais élève en matière de distribution d’eau, la ville de La Valette se distingue particulièrement. Dans la métropole toulonnaise, Le Revest ferme la marche. Infographie Rina Uzan.

Des détecteurs de fuites à La Valette

Même si elles ne sont pas flagrantes, des disparités existent selon les communes de la métropole. Le "meilleur élève" en la matière est la ville de la Valette, avec un rendement optimum: 92,9%, soit à peine 7% de pertes.

"Lors de l’appel d’offres pour ce marché, nous avions fixé comme objectif une performance du réseau à 90% et le délégataire de service public, Veolia avec qui nous travaillons, s’y est attelé (la moyenne étant de 70% en France)", explique le maire, Thierry Albertini. "On peut aussi expliquer ce bon chiffre par l’existence de détecteurs de fuites tout au long de nos canalisations. Une trentaine de détecteurs nous permet, ainsi, de gagner du temps lorsqu’une échappée d’eau survient et de réparer au plus vite."

Le Revest: un réseau d’eau récent

En queue de peloton, on retrouve le village du Revest qui affiche un rendement de 78,6%, équivalent à plus de 21% de pertes en eau. Pourquoi?

"Ce n’est pas de la faute de nos canalisations qui sont entretenues régulièrement depuis longtemps", avertit Ange Musso, le maire. "C’est juste que, nous sommes une petite commune assez étendue en zone rurale et lorsqu’il y a une fuite accidentelle, il faut proportionnellement plus de temps pour la localiser. Le Revest reçoit 220 000 mètres cubes d’eau par an, mais la distribution de l’eau potable au centre du village est assez récente. Ce n’est que dans les années 1960 que les habitants ont pu accéder à un réseau performant partout."

"Mobilisation collective"

"Depuis plus de vingt ans, les Canalisateurs du Sud-Est interpellent et agissent pour une gestion durable de l’eau et la mobilisation collective des entreprises, des collectivités locales et du grand public pour la préservation de la ressource", indique Yves Bourdais, représentant régional.

Pour lui, il y a urgence. "Oui, le renouvellement des canalisations est indispensable car, oui, l’eau est vitale. Et, non, elle n’est pas trop chère", ajoute-t-il pour combattre un cliché tenace qui veut que le produit "eau" ne serait pas bon marché. De plus, notre eau potable est de bonne qualité. Argument supplémentaire pour la préserver au mieux.

Le délégué pour notre région des Canalisateurs du Sud-Est alerte sur le vieillissement des réseaux de distribution d’eau potable et des fuites inhérentes à une situation... préoccupante.

Yves Bourdais, délégué régional des Canalisateurs: "Un litre d’eau sur cinq se perd dans la nature!"

Le délégué pour notre région des Canalisateurs du Sud-Est alerte sur le vieillissement des réseaux de distribution d’eau potable et des fuites inhérentes à une situation... préoccupante.

A-t-on tort de croire que personne ne fait rien pour enrayer le phénomène des déperditions d’eau?

Oui en partie. Un plan de relance du gouvernement a été lancé et montre que les pouvoirs publics se préoccupent de cette question. L’agence de l’eau a également élaboré un plan de rebond. Pour autant, oui, nos canalisations souffrent d’un manque de renouvellement évident. Conséquence : en moyenne, un litre d’eau sur cinq disparaît dans les sols de notre région. En pleine période de sécheresse qui dure, cela devient un enjeu de société.

Concrètement, pour combien de temps est prévue une canalisation?

Une canalisation a une durée de vie de 70 à 80 ans. Or, aujourd’hui, le taux de renouvellement est de l’ordre de 150 ans ! À la décharge des autorités, il faut dire qu’une canalisation représente un investissement très important. On préfère donc faire des travaux ponctuels sur les canalisations existantes. Mais, à un moment, ce n’est plus suffisant.

Qui consomme le plus d’eau aujourd’hui?

D’abord, c’est naturellement le secteur de l’agriculture, puis les ménages.

On a pourtant du mal à imaginer la réalité de toutes ces déperditions d’eau...

Un seul exemple : en région Paca, cela correspond à 123 millions de mètres cubes d’eau chaque année. C’est l’équivalent de la consommation d’eau annuelle dans un secteur comme Aix-Marseille. On comprend bien qu’on ne peut pas continuer comme ça, à perdre une ressource si précieuse en si grosses quantités. C’est pourquoi, tous les acteurs de l’eau vont se retrouver en décembre prochain dans le Var pour réfléchir à la question cruciale du partage de l’eau. Ce sera au domaine de la Baratone, à La Garde, où les Canalisateurs du Sud-Est et acteurs de l’eau seront tous réunis.

La Métropole modifie les conditions d’accès aux onze déchetteries du territoire. Désormais, on peut jeter dans la commune voisine… mais avec une nouvelle carte.

Publié le 08 janvier 2022 à 08h45 Par P.-H.C.

Double actualité pour les déchetteries des douze communes de la Métropole. Les règles d’usage changent. Désormais, avec une nouvelle carte que commence à diffuser la collectivité, on va pouvoir jeter hors de sa commune de domicile.

" Il y a deux stratégies, explique Gilles Vincent, vice-président de TPM en charge du développement durable. La première, c’est de permettre à tous les habitants de la Métropole de fréquenter n’importe quelle déchetterie – hormis celle de Saint-Mandrier qui est trop petite. Ça veut dire par exemple qu’un Seynois peut aller à la déchetterie de Toulon parce qu’elle se trouve à côté de chez lui."

Idem si un Gardéen est plus proche des bennes pradétanes que de celles de sa propre commune. Plutôt malin si on regarde l’emplacement des structures et les trajets qui vont pouvoir être réduits. Comme de toute façon, les filières de traitement sont les mêmes après le passage par la case déchetterie, le distinguo n’a pas de sens.

Favoriser le contrôle

Mais la logique des élus ne vise pas uniquement à rendre plus facile la vie des administrés. Cette nouvelle carte a une autre vertu. "Elle est reliée un système informatique qui va permettre de contrôler les dépôts" se réjouit Gilles Vincent. Pas question évidemment de fliquer les volumes de feuilles mortes que vous ramassez, le nombre de capsules de café que vous consommez ou le rythme auquel vous changez de four micro-ondes. Ce n’est pas ce que la métropole veut garder à l’œil.

Déchets verts... et travail au noir

"Lorsqu’on va constater qu’un usager revient un peu trop souvent, on va se poser la question de savoir si cette personne n’est pas un entrepreneur déguisé ou quelqu’un qui travaille au noir, explique Gilles Vincent. Si quelqu’un nous amène trois fois par semaine et toute l’année des déchets du BTP, c’est clair qu’il ne s’agit pas d’un ménage. Or je rappelle que les déchetteries ne sont compétentes que sur les ordures ménagères, c’est-à-dire celle produites par les ménages."

Sans s’étendre sur l’étendue des abus qu’elle soupçonne, la Métropole veut se donner les moyens d’en avoir le cœur net. "On voit beaucoup de monde passer avec des gros véhicules, qui ne sont pas sérigraphiés et qui viennent souvent, soit pour des déchets verts, soit pour des gravats, soupire Gilles Vincent. Cette carte permettra de contrôler."

Pour l’instant, les professionnels sont encore autorisés à déposer dans la plupart des déchetteries (1) de TPM (hors BTP depuis 2019) avec des limites et contre facturation mais la logique veut qu’à terme, ils soient orientés vers des filières spécialisées et laissent les structures collectives aux particuliers.

Où vont les déchets verts?

Les déchets verts sont transportés vers les plateformes de compostage collectif pour être valorisés. Les pôles de valorisation, situés à l’ouest de Toulon et Toulon, envoient leurs déchets verts sur la plateforme de compostage Veolia située à Signes .

Celles situées à l’est de Toulon utilisent la plateforme de compostage gérée par SEF Environnement située à Cuers. Les gravats sont transportés sur les sites de Lafarge Granulat ou de Veolia Propreté à La Seyne-sur-Mer, pour valorisation.

Les encombrants en mélange et les encombrants bois sont transportés en centre de tri, puis valorisés ou mis en décharge. La ferraille est traitée par Azur métaux (à Toulon) ou MJS Récupération (à La Seyne-sur-Mer) pour valorisation. Le verre plat est transporté vers Paprec, à La Seyne-sur-Mer pour être trié puis valorisé. Les déchets dangereux sont pris en charge par les éco organismes spécialisés.

- L’accès des professionnels est interdit dans les déchetteries de Toulon-Ollioules, la Seyne-sur-Mer, Six-Fours et l’aire de déchets verts d’Ollioules.

- Les dépôts pros sont limités à 2m3 par jour à Saint-Mandrier, 2m3 par jour, trois fois par semaine à La Valette et à La Garde, 1m3 par jour au Pradet et 2m3 par jour à Hyères.

- A partir du mois d’avril, il faudra avoir la nouvelle carte pour entrer dans les 11 déchetteries de TPM. (Photos Luc Boutria).

Comment y accéder ou renouveler son accès?

Les cartes d’accès actuelles restent valables jusqu’au 1avril 2022, cependant, afin d’éviter les bouchons (qui pourraient arriver en même temps que l’afflux printanier de déchets verts), TPM invite les usagers à rapidement demander une nouvelle carte. C’est faisable sur Internet ou à votre déchetterie.

Sur internet

TPM a mis en place une plateforme numérique (www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr). Il vous sera demandé une version numérique de votre pièce d’identité (carte d’identité ou passeport ou permis de conduire), un justificatif de domicile de moins de trois mois (ex.: facture téléphone, électricité, Internet…) et la carte grise de votre ou de vos véhicule(s).

En déchetterie

Autre solution, amener son actuelle carte en déchetterie pour déclencher son renouvellement.

Publié le 10 décembre 2021 à 07h30 Par Catherine Pontone

Avant la fusion souhaitée à horizon 2024, le comité de pilotage a examiné jeudi le partage des compétences du développement économique et des transports.

La volonté actée, au 1er avril 2021, a été réaffirmée, hier matin, lors d’un point presse, par le maire de Toulon, président de la Métropole TPM, Hubert Falco, et André Garron, maire de Solliès-Pont, président de la communauté de communes de la Vallée du Gapeau. Étaient présents les 17 maires ou leurs représentants réunis au sein du deuxième comité de pilotage (Copil), depuis avril au siège de la CCVG.

Fort, équilibré et solidaire"

"Nous sommes bien dans un esprit de coopération et de volonté commune de construire un territoire fort, équilibré et solidaire sur un bassin de vie qui est complémentaire (441.000 habitants pour la Métropole et 31.000 pour la CCVG, Ndlr). Cette fusion doit être un plus pour la vie des gens et l’intérêt général. Et ce, avec pour exigence de préserver l’identité de chaque commune tout en ayant ensemble une vision territoriale", a insisté le président de Toulon Provence Méditerranée. Les membres du Copil se sont penchés sur les transferts et les compétences sur lesquelles ont travaillé les services respectifs de chacune des deux intercommunalités. "Compétence par compétence, nous examinons les avantages et les inconvénients", a précisé Hubert Falco.

Un "travail de fond" nécessaire sur les chantiers organisationnels et financiers. La raison? Les compétences métropolitaines sur le territoire de la Vallée du Gapeau sont détenues soit par les communes, soit par la communauté de communes, soit partagées entre communes et communauté.

Sans surprise, le développement économique et les transports entreront dans les compétences transférées à horizon 2024. Développer les activités économiques c’est bien, résoudre la problématique du foncier dans les zones d’activités attractives, c’est mieux. Le comité de pilotage a, aussi, discuté sur certains transferts de compétences importantes en matière culturelles et sportives.

Comme au sein de la Métropole, les communes vont garder certaines de leurs spécificités.

Quatre compétences et équipements resteront gérés par les communes de la vallée du Gapeau: le transport scolaire, la sécurité, deux grandes surfaces sportives, propriétés intercommunales (le gymnase Saint-Cast et le complexe sportif "Christophe Dominici" à Solliès-Pont), et le social. "Le maire est le mieux placé pour gérer le social dans sa commune", a rappelé Hubert Falco. "Le centre intercommunal de l’action sociale va, ainsi, disparaître avant la fusion. Et les organismes qui étaient gérés vont revenir aux communes", a précisé André Garron. "L’avenir sera territorial. Si on veut peser sur les compétences régaliennes, il faut être fort sur le territoire", a insisté le maire de Toulon.

Alors que dans le Var, le processus de vaccination n'a toujours pas démarré, les élus montent au créneau.

Réunis ce lundi matin, les maires de la métropole Toulon Provence Méditerranée souhaitent pallier les "lenteurs actuelles de l’appareil d’État", apportant "le savoir-faire logistique des élus locaux".

Dans un courrier adressé à la préfecture du Var et à l'agence régionale de santé, ils proposent "la mise à disposition gracieuse et sans délai de différents et nombreux espaces publics municipaux et métropolitains, pour faciliter la tâche de nos personnels soignants et permettre à nos concitoyens qui le désirent, d’être rapidement vaccinés".

Ils rappellent en outre avoir joué un rôle de premier plan dans la distribution massive de masques puis dans la mise en place des centres de dépistage de la COVID-19.

Le président de la Métropole aura l'occasion d'interpeller directement Jean Castex sur la question ce mardi, puisque le Premier ministre sera à Toulon une partie de la journée afin de signer (notamment) le contrat de plan Etat Région.