Liste des liens

Une réunion d’information sur le projet de création d’un dixième parc naturel régional en Région Sud-Paca s’est tenue dernièrement aux Adrets-de-l’Estérel, en présence de nombreux élus (1) . Ils ont été reçus par le maire Jean-Pierre Klinholff.

Maillon d’un continuum écologique régional, ce projet est piloté par la Région, dont le président, Renaud Muselier, avait à plusieurs reprises exprimé le souhait de devenir la première région verte d’Europe. Les parcs régionaux résultent toujours d’une large concertation et sont validés par adhésion volontaire des communes. Ils sont définis comme ‘‘territoire remarquable’’ et reconnus par ce label ‘‘parc naturel régional’’, attribué par l’État et valable 15 ans.

Au nombre de neuf dans notre région (2), ces espaces pourraient bien en accueillir un dixième: ce projet vise l’union de deux grands ‘‘paysages remarquables’’, ceux des massifs des Maures et de l’Estérel-Tanneron, sous le nom de "territoire de la Provence cristalline".

Pas moins de 51 communes incluses

Un premier périmètre pressenti est à l’étude, contenant 51 communes, 214.000 hectares, 351.000 habitants. Une écologie spécifique symbolise ces massifs: chêne-liège, pin maritime et châtaignier abritant une faune riche et diversifiée, ainsi que des espèces singulières et emblématiques comme la tortue d’Hermann. Ces massifs sont riches de culture, de patrimoines et de savoir-faire qui font l’identité du territoire.

La mission des parcs naturels régionaux est d’avoir le tissu forestier entretenu afin de maintenir les paysages et lutter contre les risques d’incendie, mais aussi de maintenir l’agriculture et les activités forestières traditionnelles, entre développement et préservation. Autre objectif: éduquer, sensibiliser, accueillir, agir collectivement face aux bouleversements climatiques et sociétaux. Enfin, l’idée est aussi et surtout de faire de la biodiversité et du paysage un socle de développement et d’attractivité, une force, un bien commun à préserver et à transmettre aux générations futures.

"Il s’agit de convaincre et non de contraindre"

"Commune en plein cœur de l’Estérel, nous sommes très favorables à ce projet qui apporte une valorisation supplémentaire à notre massif, avec la garantie d’une protection de notre environnement", souligne Jean-Pierre Klinholff. "Oui, avec nos règles: protéger sans sanctuariser, lui répond François De Canson. Il s’agit de convaincre et non de contraindre avec une concertation forte. Fédérer avec l’Estérel comme moi je l’ai fait dans les Maures, car si on ne protège pas, on dévalorise!"

"C’est une logique propre à notre territoire de Provence cristalline qui s’inscrit dans la continuité de la labélisation ‘‘Grand Site de France’’, en associant l’Estérel et le Tanneron selon un périmètre à définir et à valider ensemble. Le parc ne se fera pas sans vous", assure Georges Botella.

Développer des itinéraires touristiques respectueux de l’environnement est majeur, dans la charte du parc, bible du devenir du territoire et démarche volontaire des communes pour remplir les critères d’obtention du fameux label.

Périmètre à affiner et liberté d’adhésion

Si les avis sont favorables, comme cela semble être le cas aujourd’hui, à l’issue de cette première réunion, l’élaboration du projet se poursuivra en affinant le périmètre, ses cohérences et ses participants afin de parfaire aux critères d’éligibilité.

Dans l’ensemble, les acteurs présents sont séduits par la cohérence du projet et voient avec grand intérêt la création de ce parc. Outre la valorisation de sites remarquables, ils bénéficieront d’aménagements et de financements régionaux et européens. "C’est dans nos gènes, à la Région. On veut rester libres sur nos territoires, tout en pouvant gérer le flux touristique. Les territoires sont unis dans une volonté forte de protéger notre patrimoine", précise François De Canson.

"Ce projet reste ouvert à des partenariats. Il y a une liberté totale d’adhérer ou pas", conclut Georges Botella.

- En présence de François De Canson, vice-président du conseil régional, de Georges Botella, conseiller régional en charge de la biodiversité, président du Syndicat mixte du Grand Site de l’Estérel ainsi que de nombreux maires et élus de l’Est-Var.

- Alpilles, Baronnies Provençales, Camargue, Lubéron, Quéras, Préalpes d’Azur, Verdon, Sainte-Baume et Mont Ventoux.

Le Var est le seul département français qui porte le nom d’un cours d’eau qui n’y coule pas... ou plutôt qui n’y coule plus.

Nelly Nussbaum magazine@nicematin.com Publié le 11/02/2023

Le port vieux de Toulon vu du côté des magasins aux vivres, par Joseph Vernet, 1756. - Photo Musée national de la Marine

Le port vieux de Toulon vu du côté des magasins aux vivres, par Joseph Vernet, 1756. - Photo Musée national de la Marine

Lorsqu’en 1860, le royaume de Piémont-Sardaigne a cédé le comté de Nice à la France de Napoléon III, il a fallu agrandir le territoire du département des Alpes-Maritimes (ancien Comté de Nice), alors trop petit pour former une nouvelle entité administrative.

Pour cela, comme le fit naguère la Révolution avec le découpage de la Provence, le gouvernement eut l’idée de lui ajouter la partie orientale du département du Var.

C’est ainsi que Grasse (ex-préfecture du Var), Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer ont été rattachés à l’ancien comté pour constituer l’intégralité des Alpes-Maritimes. La conséquence de cette manœuvre administrative fut que le département varois perdit aussi son fleuve, soit le Var qui marquait la frontière entre les deux départements.

En fait, le fleuve avait perdu son rôle de frontière une première fois en 1793 lors de la constitution du premier département des Alpes-Maritimes. S’il a récupéré sa fonction de limite administrative en 1814, lorsque le comté de Nice est retourné au royaume de Sardaigne, il l’a définitivement perdu lors du rattachement du comté de Nice à la France en 1860.

En compensation de cette déchirure dans le cœur des Varois, le département a eu le droit de garder son nom. Une cocasserie unique en France car depuis cette amputation de sa source à son embouchure le fleuve Var coule dans le département voisin des Alpes-Maritimes.

Le département du Var n’existait pas avant la Révolution

Jusqu’à la Révolution, le département du Var n’existait pas. Toulon, déjà réputée comme ville portuaire, était assimilée au comté de Provence. Ce qui n’empêcha pas Vauban de venir, dès 1679, restructurer les fortifications de l’arsenal de Toulon, lui conférant ainsi sa vocation de grand port militaire de Méditerranée. Mais en septembre 1789, le député Thouret propose à l’Assemblée constituante de lancer une grande réforme qui allait totalement bouleverser l’administration de la France. Il est, en effet, décidé de découper le sol de la France en 83 unités départementales, chacune subdivisées en 9 districts regroupés autour d’un chef-lieu.

Se dessinent alors les départements issus du découpage de la province de Provence (devenu Paca). La partie la plus orientale, territoire alors peu connu, sans grosses villes, doté de petites industries locales et voué depuis des siècles à une agriculture méditerranéenne traditionnelle devint donc un département à part entière.

Et, comme il fut décidé de baptiser les nouveaux départements du nom du cours d’eau le plus important qui les traversait ou les bordait, on dénomma cette partie oubliée du nom de son fleuve Var. La proclamation de la naissance du Var eut lieu le 4 mars 1790 à l’assemblée d’Aix-en-Provence, mais ne fut effective que le 26 septembre 1790.

Son chef-lieu, d’abord fixé à Toulon fut, pour punir les Toulonnais d’avoir livré leur ville aux Britanniques en 1793, déplacé à Grasse. La cité grassoise fut remplacée à son tour par Brignoles en 1795 puis Draguignan en 1797. Finalement Toulon est redevenue chef-lieu du département en 1974.

Sources: Département du Var, métamorphose d’un territoire (1790-1990) par Étienne Julliard, professeur honoraire des universités et Archives du Département 83.

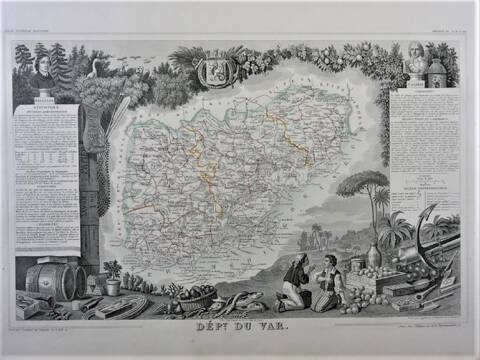

Sur ce plan de 1869, le département du Var était déjà amputé de sa partie orientale et de son fleuve Var depuis neuf ans.

Sur ce plan de 1869, le département du Var était déjà amputé de sa partie orientale et de son fleuve Var depuis neuf ans.

Un département marqué par des turbulences

Un riche patrimoine mégalithique prouve que le territoire fut habité dès les temps préhistoriques puis par les Celto-Ligures.

Vers 500 avant J.-C., les Grecs de Marseille fondent des comptoirs commerciaux sur le littoral le rendant florissant. Lorsqu’en 49 avant J.-C., s’installent les Romains, ils fondent Forum Julii (Fréjus) et construisent l’importante via Aurelia qui traverse le territoire d’est en ouest. Durant le Haut Moyen Âge, la région subit les invasions barbares et sarrasines avant d’être intégrée au comté de Provence fin du Xe siècle.

Destination touristique de premier plan

Les XIe et XIIe siècles sont plutôt calmes, mais du XVIe au XVIIIe siècle, le territoire, régulièrement traversé par des armées ennemies, est aussi éprouvé par des épidémies de peste et des guerres de religion.

Entre le XIXe et le début du XXe siècle, l’arrivée du chemin de fer, la création de grands centres industriels à Toulon et La Seyne, la spécialisation de l’agriculture et les débuts du tourisme, offrent au Var une période de prospérité et de développement.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va encore subir le sabordage de la flotte à Toulon, en 1942, et le débarquement de Provence, en août 1944.

Mais comme par le passé, le département surmonte ses problèmes et durant la deuxième moitié du XXe siècle, le Var se développe, double sa population et devient une destination touristique de premier plan.

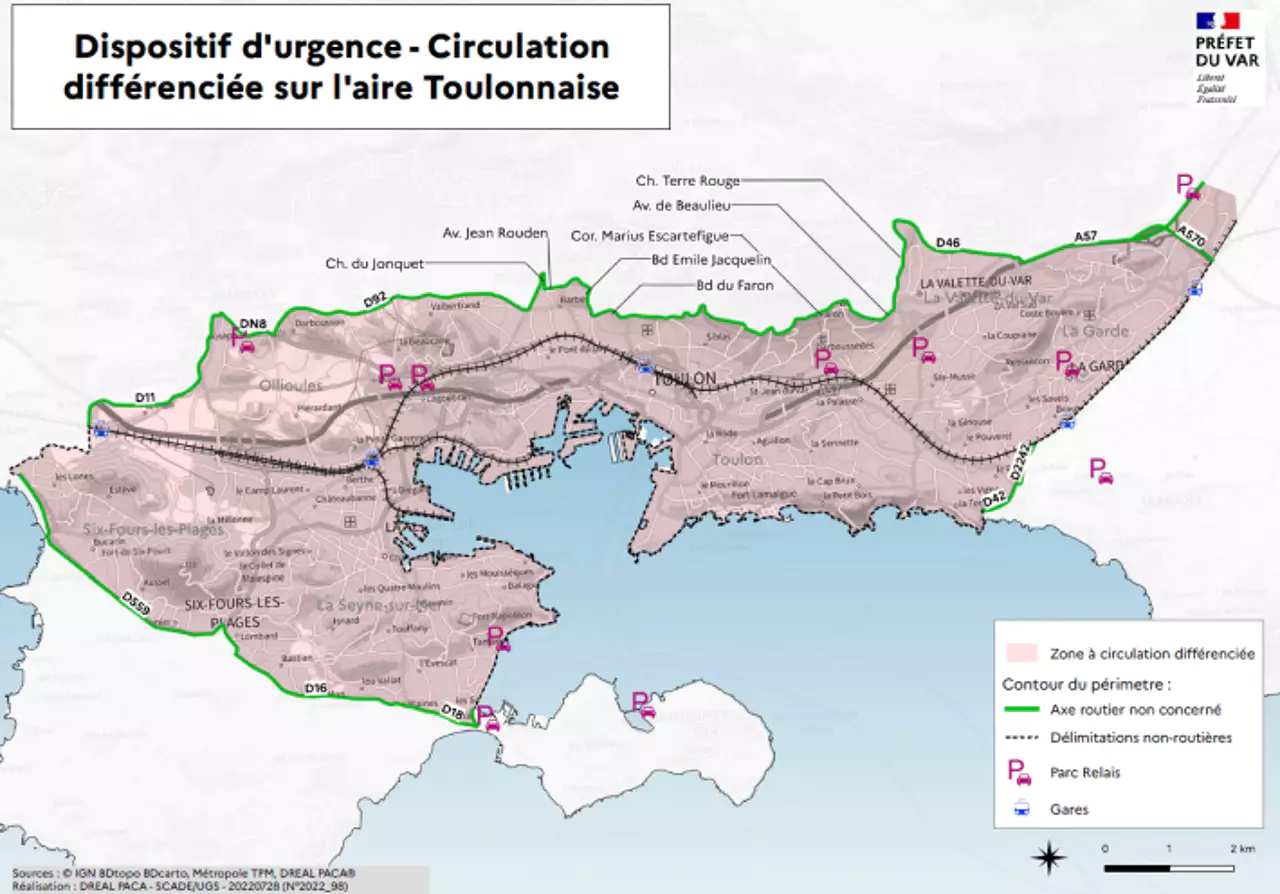

Un plan d’urgence transport a été dévoilé, ce vendredi matin, par le préfet du Var. Une circulation différenciée sera mise en place à partir de juin, les jours de forte pollution.

Le préfet du Var, Evence Richard, a annoncé la mise en place d’une circulation différenciée en fonction des véhicules les jours de forte pollution.

Obligatoire. Il vous faudra avoir collé votre vignette Crit’Air sur votre pare-brise à partir du 1er juin prochain.

Pour les vignettes 4 et 5 (de véhicules anciens et les plus polluants), la circulation sera interdite sur le réseau secondaire dans six communes allant de Six-Fours à La Garde. L’autoroute, elle, restera accessible.

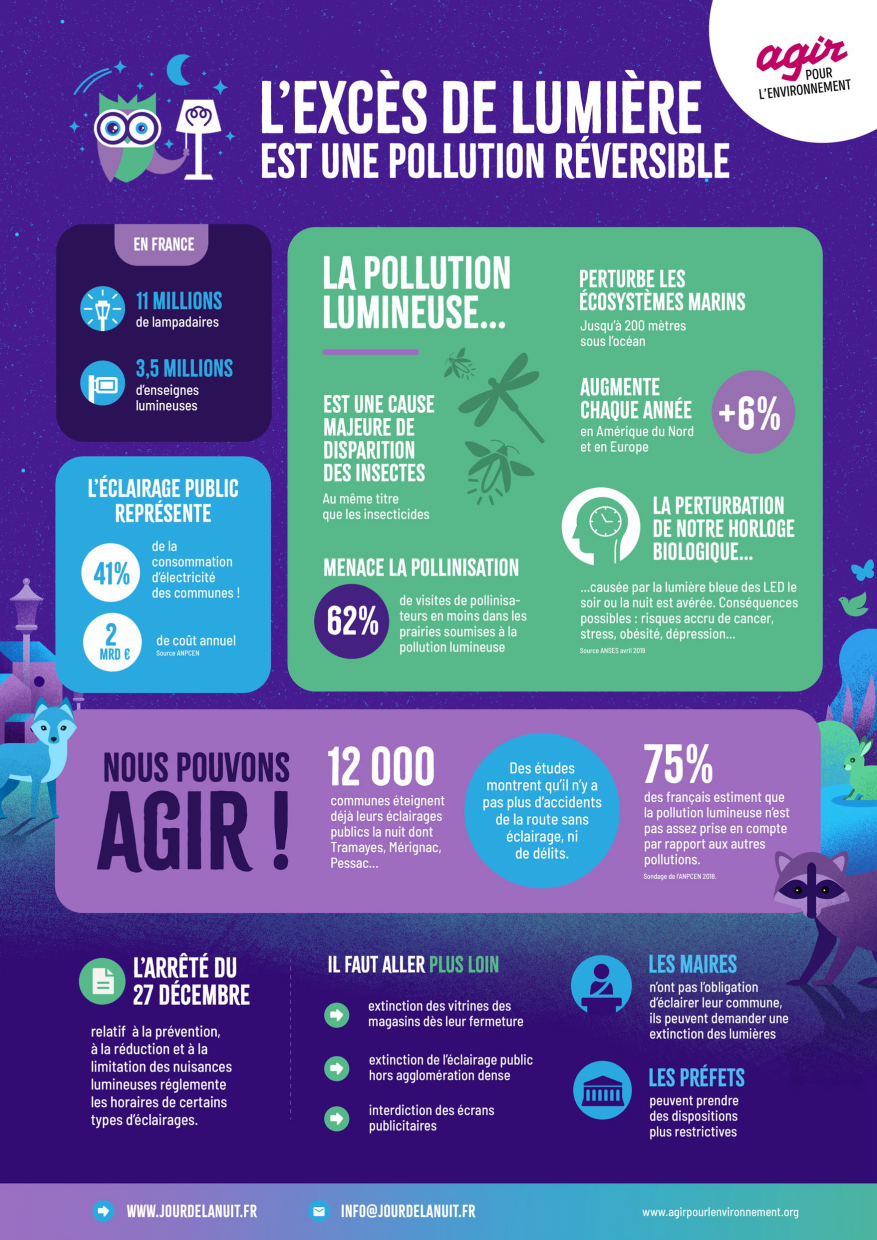

L'excès de lumière est une pollution réversible

L'excès de lumière est une pollution réversible

Le CAUE Var vous invite à une conférence avec Frédéric Soulié dans ses locaux, 26 Place Vincent Raspail à Toulon, le jeudi 9 février de 18h30 à 20h.

Frédéric Soulié, directeur général de SOMECA et président de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction) PACA et CORSE, nous présentera sa réflexion et proposition d’action sur le devenir des carrières.

En résonance avec l’exposition de la saison 2022 « Entrez dans la pierre… Un récit d’architectures varoises », nous aborderons le sujet de l’intégration paysagère à travers les techniques de réaménagement et la reconquête du végétal.

Inscriptions par téléphone au 04 94 22 65 75 ou par mail : contact@cauevar.fr